长久以来,为防范投保人谋求保险金而迫害被保险人的生命、身体,法律要求其对被保险人具有保险利益。[1]不过,该原则对道德风险发生在多大程度上起到防范作用是不明确的,因而保险利益在法律上的存废一直存在争议。我国《保险法》在立法之初就采纳保险利益概念,司法实务亦成共识;同时保险利益对道德风险的防范的确起到一定作用。因此,司法实践以及主流观点持肯定立场,[2]笔者亦然。

人身保险利益理论上的关注点主要从其存在的主体、时间点、存废等方面展开,对于人身保险利益的性质内涵等定性方面的研究相对较少,其内涵为一种经济关系或利害关系抑或亲属血缘关系等等,见解不一。同时,既有的对人身保险利益的研究多采取规范研究、比较研究等方法,鲜有从司法案例等实证角度研究人身保险利益的成果。正如有学者指出的,保险法的实证研究力度明显不足。[3]笔者于本文中即尝试从司法案例角度探求人身保险利益的内涵真意。

一、人身保险利益现状分析

(一)法律规范:内涵界定与条款逻辑的妥当性质疑

对于人身保险利益的确认,主要有“利益原则”、“同意原则”以及“利益与同意兼顾原则”等立法例。从我国1983年《财产保险合同条例》3条首次规定了保险利益,1995年我国《保险法》11条、第52条、2002年修正我国《保险法》12条、2009年修订我国《保险法》12条以及现行我国《保险法》12条可以看出,我国法对于人身保险合同的立场是一贯秉承“利益原则”。同时,1995年我国《保险法》52条第2款又采纳“同意原则”,并在后续修正、修订我国《保险法》中所坚持,这可以看出我国于立法例上,采纳利益和同意兼顾的原则。于立法技术上,现行我国《保险法》12条和第31条对人身保险利益采取“概括+列举”的方式。尽管如此,我国法对于人身保险利益的界定及其条款逻辑的妥当性存在一定疑问。

其一,我国《保险法》12条将“保险利益”界定为“法律上承认的利益”,过于笼统,内涵并不清晰。“法律上承认的利益”从文义得知即为“合法性”,将保险利益的本质内涵界定为合法性,看似恰当,却有实为一种“正确的废话”之嫌。因为保险行为作为一种民事法律行为,合法性是其应有之义。[4]同时,尽管法律承认的利益包括了权利和法益,但随着社会发展,可能出现立法者预测之外的情形,超出“法律所承认的”范畴。

其二,我国《保险法》31条第1款规定投保人对四类被保险人具有法定人身保险利益的情形,该条第2款规定投保人对被保险人取得人身保险利益的意定条件。从文义解释角度,投保人取得对被保险人的人身保险利益只须其同意即可,无须以该条第1款的利益为基础,若是如此,该款同意就成为主观确认,可以无限放大,甚至包括对第1款的利益确认。于此情形,该条前款的规定似乎显得多余。若非如此,该条第2款须以第1款为基础,并作为第1款的补充。于此情形,该款与前款的并列关系以及该条第2款“除前款规定”又明显呈现出与第1款不同的人身保险利益确认方法。故该条存在的文义逻辑矛盾导致对该条第4款“同意原则”的不同理解,有学者认为该条纯粹采用“同意原则”,[5]也有学者认为该条应解释为采用“利益与同意兼顾的原则”。[6]可以看出,该条理解分歧在于被保险人的同意是否以投保人与被保险人之间存在一定的利益关系为基础。此外,仅从我国《保险法》34条来看,死亡保险合同的订立似乎仅需要被保险人同意这一要件即可,是否需要基于一定的人身保险利益也并不明确。因此,法律规范对于人身保险利益的规定欠妥当,未能有效指导实践,以致在司法适用过程中产生分歧和矛盾。

(二)司法实务:保险金请求权与补偿原则的适用分歧

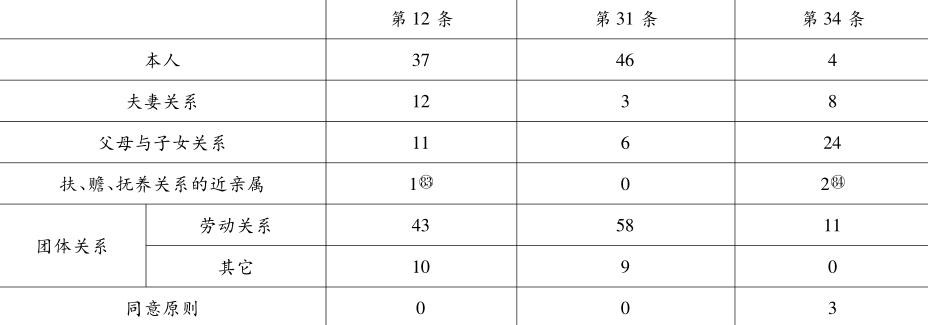

目前人身保险在我国发展迅速,据中国保监会2016年统计数据,我国寿险公司原保险保费收入21692.81亿元,同比增长36.78%。[7]司法案例数量也快速上升。研究其中关于人身保险利益的司法案例有利于把握这些案例所呈现的问题,为理论的丰富和研究方向提供切实导向。在“北大法宝”数据库中,笔者于2015年我国《保险法》12条下检索案例与裁判文书874篇,其中属于人身保险合同范围的案例共为111个。以此方法,分别以2014年等不同年份修订、修正的我国《保险法》中关于“投保人应当具有保险利益”(12条)、“人身保险利益范围”(第31条)以及“死亡保险合同的订立和转让”(第34条)的条文进行相应的检索,并逐一筛选出符合条件的案例数量为117件、131件、64件。同时,对这些案例进行逐一筛选,排除裁定书、行政处罚书等无关案例,相应案例总数为114件、124件、58件,样本数共计296件,[8]具体案例样本来源如表1。

表1 案例样本来源

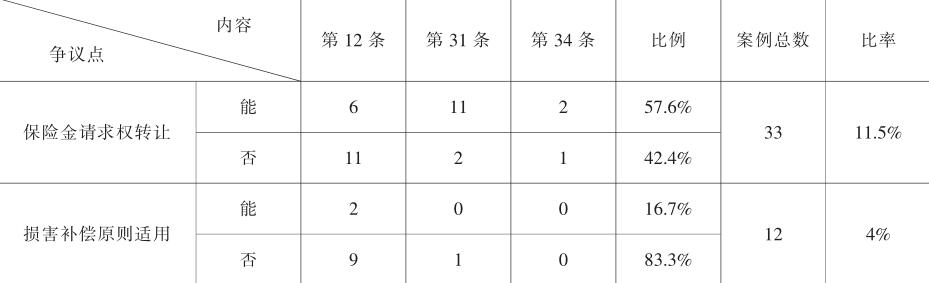

在这296份案例中,关于人身保险利益性质涉及的争议焦点包括保险金请求权能否转让、是否能适用补偿原则等等,[9]其中这两点争议所涉案例数如表2所示。

表2 人身保险利益司法适用争议

保险金请求权能否转让的争议多发生在团体保险案例中,一般是先由单位与享有受益权人签订保险金权益转让协议,由单位一次性给予补偿后,受益权人将其保险金请求权转让于单位。赞成保险金请求权可转让案例比例达到61.8%,其裁判思路主要是认为保险金请求权是一种财产性民事权利,根据当事人的意思自治,可以在民事主体之间进行自由转让。[10]赞成保险金请求权不能转让的案例比例为28.2%,其裁判思路认为人身保险具有人身专属性,因而使保险金请求权具有人身专属性,依其性质不能转让。[11]也有法院认为保险金请求权能否转让要根据保险事故是否发生,在保险事故发生前,受益权仅处于一种期待的状态,不是一种现实的权利,因而保险金请求权不能转让;在保险事故发生后,保险受益权随即转变为一种现实的、能够体现出数额的一项财产权利,因而能够转让。[12]在是否适用补偿原则争议的案件中,认为能够适用该原则的主要发生于意外保险案件与第三人侵权案件中,约16.7%的法院认为意外保险合同为损失补偿性的意外医疗保险,应以未得到足额赔偿的部分及合同约定为诉权的行使界限;[13]83.3%的法院认为不能适用该原则,其认为签订人身保险合同的目的是为了自己或其他具有保险利益的人的身体或寿命在出现约定事故时能及时得到赔偿,以弥补其经济或精神损失,不适用损失补偿原则。[14]从本质上看,上述认识的分歧反映了对于人身保险利益的认识差异。

二、人身保险利益现状的成因

(一)囿于同意原则与利益原则的对立思考

人身保险合同当事人为投保人、保险人,合同关系人为被保险人与受益权人。在这多方法律主体关系中,投保人依据什么法理取得对被保险人的保险利益,解决其为被保险人的投保资格问题,提供受益人或被保险人于保险人取得保险金的理论依据不同,各国立法上也不一致。

其一,主张利益原则的观点认为投保人以他人的寿命或身体为保险标的订立保险合同,是否具有保险利益,以投保人和被保险人相互间是否存在金钱上的利害关系或者其它利害关系为判断依据,有利害关系则有保险利益。[15]该原则发端于《1774年英国人寿保险法》,[16]之后被美国法移植。[17]尽管美国各州间存在差异,但是美国法普遍认为,人身保险利益在人身保险合同里是必要的。[18]其不但在司法上被一些州法院采纳,而且在立法上有纽约州等州立法的确认。[19]其二,主张同意原则认为投保人以他人的寿命或身体为保险标的订立保险合同,是否具有保险利益,以投保人取得被保险人的同意为判断依据。该原则主要为大陆法系国家采用,如《德国保险合同法》第80条第1款仅将保险利益原则适用于补偿保险,[20]该法第150条第2款人身保险领域则采“同意原则”,[21]《意大利民法典》1919条、《韩国商法典》第731条、《日本商法典》第674条第1款也有类似规定。[22]其三,主张利益与同意兼顾的原则,认为投保人以他人的寿命或身体为保险标的订立保险合同,是否具有保险利益,以投保人和被保险人相互间是否存在金钱上的利害关系或者其它利害关系,抑或取得被保险人的同意为判断依据。该原则主要为我国《保险法》采纳。

以上三种确认人身保险利益的方法或多或少存在某些缺陷。利益原则旨在防范道德危险的发生,[23]以保护被保险人的人身安全利益,在保险合同订立时要求对被保险人具有紧密的血缘关系或法律关系或经济关系,以此体现保险的补偿与保障功能。同意原则主要是基于人身保险标的价值无法以金钱价值客观确定,故需要经当事人同意约定价值。[24]如此将防范人身保险的道德风险交由被保险人衡量,以决定投保人是否能为其投保。争议的立足点最终落在人身保险利益对于道德风险防范起到多大作用。同意原则的逻辑在于人身保险利益无法防范道德危险,投保人是否可以为被保险人投保,应由被保险人自己把握,否则有违合同自由;利益原则的逻辑在于立法规定几种类型,推定这些类型中彼此投保人身险,一般不会发生道德风险。简言之,利益原则为规范保险市场,体现出强烈的父爱主义,而同意原则体现了当事人的意思自治主义。由此可以看出,尽管应然层面上理论逻辑出发点不一样,但在实然角度上纯粹地坚持其中某一种原则是偏颇的。因为利益原则束缚人身保险利益确认的其它可能情形,无法适应投保人为被保险人投保情形的开放性,而同意原则下也无法设定每个被保险人都能恰当地为保险标的做出合理把握。若以第三人死亡为保险而不问保险利益之有无者,则可能有不肖之徒以重价收买此种同意书(无异于收买生命)而为保险,如是则危害生命之事必层出不穷。[25]因此,单一采用“利益原则”或“同意原则”都是不可取的。事实上也没有哪一个国家真正采取完全单一化的手段。[26]因而我国法所采纳的“利益与同意兼顾原则”应是值得肯定的。可是,这种折中原则实质上又无法摆脱“学说折中主义”的含糊困境,即在不断变化发展的社会关系中,人身保险利益的确认中面对那些新型的投保人为被保险人投保的情形,到底在本质上应坚持何种方法来确认,是单靠利益原则的“立法推定”,还是仅凭同意原则的“自主抉择”?这种理论的对立反映出对条文理解的差异,即确认人身保险利益中“利益”与“同意”的主次,抑或将其等量齐观。故在理论上,无论哪种人身保险利益的确认方法都难免会进入“利益原则”与“同意原则”对立的思考路径。

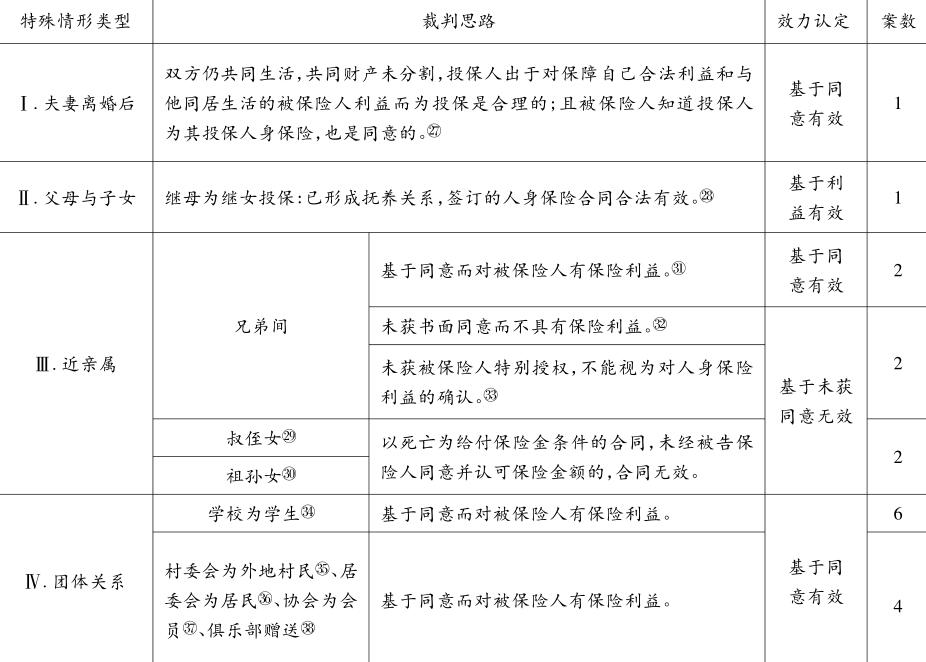

表3 案例样本中特殊情形人身保险利益认定思路

从表3可以看出,这些案件很难直接为我国《保险法》31条所涵摄而推定投保人对被保险人具有人身保险利益。尽管法院主要基于我国《保险法》31条第2款的“同意原则”加以确认,但又可明显看出,法院确认这些案例的人身保险利益,几乎没有纯粹基于“利益”或者“同意”。在Ⅰ情形中,是否对彼此具有人身保险利益,法院并没有仅依一方的同意而确认人身保险利益,而是基于双方共同生活和共有财产未分割情形下的同意来确认。在Ⅱ情形中,法院确认人身保险利益基于抚养关系的同时又权衡了被保险人的签字同意。在Ⅲ情形中,尽管有些存在共同生活,但法院基于“未同意”而否定人身保险利益存在,基于“同意”认定存在人身保险利益。在Ⅳ情形中,法院主要基于“同意原则”来确认人身保险利益。不过,又可看出,于此情形中,尽管投保人对被保险人的“立法推定存在人身保险利益的情形”进一步弱化,但投保人对被保险人仍存在某种如情谊、会员等媒介的利害关系。

基于以上分析,我国《保险法》31条在司法适用过程中,法院并非依单一方法来确认投保人对被保险人的人身保险利益,而是结合现实案例,运用社会一般经验法则进行综合判断,或主要基于利益原则,或主要基于同意原则。然而,不能忽视的是,表3所梳理的只是表1中的非常态情形,而我国《保险法》31条第1款的立法推定情形为生活中的常态,尤其以投保人为本人和具有劳动关系的被保险人为主要部分。因此,对于我国《保险法》31条第1款与第2款的理解,恰当的立场应是,在承认该条第2款存在文义逻辑的立法缺陷下,坚持以利益原则为基础,同意原则为辅的人身保险利益认定方法,故该条第2款“同意”应解释为采用了“利益+同意原则”的人身保险利益确定方法。

(二)人身保险利益性质的认识差异

1.束缚于类比财产保险利益的裁判思路

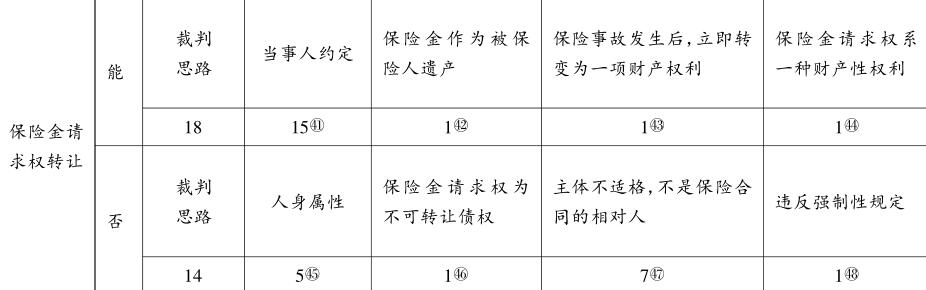

人寿保险与财产保险中的保险利益规则存在较大差异。财产保险的本质在于补偿,财产保险标的相对于人身保险标的而言,前者能够用金钱予以评估,作为人身保险保险标的的寿命、身体无法用金钱衡量。然而,学者们长期以来一直认为,人身保险利益并非投保人与被保险人之间的法定关系,而是隐藏在这些关系背后的经济利益关系;投保人和被保险人之间凡是依照保险法的规定存在法定关系,推定投保人具有保险利益;投保人对被保险人的继续生存有法定利益或者合理期待利益的,对于被保险人的死亡将蒙受损失或者负有责任。[39]有观点认为这种认识实际上是将人身保险利益和财产利益进行类比的结果。[40]笔者亦深以为然。并且,笔者认为这种机械类比的定式会不断淡化人身保险利益投保人与被保险人之间存在亲属或某种法律利害关系的伦理性以及人身保险标的的人格性,而放大人身保险标的最终所能表现的经济属性。这种类比思考路径在表4中有明显的反映,并且,由于最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(一)》12条规定的专属债权中对“人身保险权利”并未明确具体的形态,我国司法实务中对保险金请求权能否转让存在着不同认识。

表4 案例样本中保险金请求权转让裁判思路

根据表4,赞成保险金请求权能够转让的法院裁判思路主要是从当事人之间的书面约定、将保险金作为被保险人的遗产以及将保险金直接视为财产权利,其中依据当事人约定作为主要的裁判思路;否定保险金请求权能转让的法院则认为该权利具有人身属性,是不可转让的债权,若转让,将违反强制性规定而无效,但也有法院从主体不适格的角度来否定该权能够转让,认为单位作为投保人,并非受益权人,因此不能享有保险金请求权,即使有约定,法院解释也未明确该权利具有人身属性的特点。

不同于财产保险利益的具体、易评估,人身保险利益较为抽象、不能依金钱衡量。如将人身保险利益的本质认定为隐藏在投保人与被保险人后的经济关系,那么势必人身保险类比于财产保险的特点,以求将人身保险利益抽象、不能依金钱量化的特点转化为一种具体和便于估量的思考路径。无论是从当事人约定角度,还是直接将保险金请求权视为一种财产权利,本质上都是这种类比思考的结果,从而强化人身保险利益最终能够体现经济上的弥补属性,忽略人身保险利益本质上并非一种金钱关系而是具有人身属性的亲属关系或信赖关系。因此,这类问题的产生是司法实践无法避免的问题,对于该问题虽然目前难以形成共识,但有两条原则可能需要裁判者共同遵守:一是保险事故发生前的受益权具有人身属性,不能转让;二是保险事故发生后的保险金请求权与工伤赔偿相互独立。[49]

2.混同于人身保险标的与人身保险利益的内涵

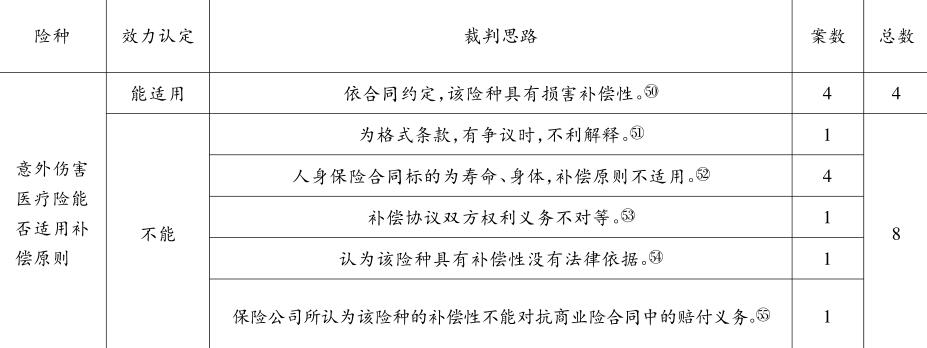

财产保险合同本质上应为一种补偿合同,因而适用补偿原则;人身保险合同标的在于寿命、身体,不能以金钱衡量,从而本质上不是补偿合同,通常不适用补偿原则,但对于人身保险合同中的意外医疗保险是否适用补偿原则,裁判者之间分歧颇大(如表5所示)。

表5 案例样本中补偿原则适用思路

从表5可以看出,认为该险种能适用补偿原则的法院裁判思路为该险种具有补偿性。对为何具有补偿性,法院解释这种补偿性来源于合同内容约定,但并未进一步解释这种人身保险合同的补偿性为什么能够约定。否定该险种不适用补偿原则的法院则主要基于人身保险标的之寿命、身体的特殊性,认为适用补偿原则并无法律依据。

意外伤害医疗险也是以被保险人的寿命、身体为保险标的的保险。因此,从保险标的划分来看,其属于人身保险是无疑的。然而,从实务中保险金给付的方式来看,对于人身保险有损失补偿型和定额补偿型的划分。意外医疗保险通常作为意外伤害保险的附加险,其目的在于填补被保险人在约定保险事故发生后所支出的医疗费用,即一般扣除免赔额(通常为100元)后按照比例予以补偿,因而具有补偿性。而在意外保险合同中约定有死亡保险条款的,通常为定额给付。尽管对于人身保险合同是否适用补偿原则的观点分歧与保险合同的分类有关,但更多情况下造成这种差异认识的原因在于将保险标的与人身保险利益混同。主张意外医疗保险不适用补偿原则的法院,其裁判思路在于人身保险标的在于寿命、身体无价,无法确定损害数额,故不适用补偿原则。诚然,人身保险合同标的无法用金钱衡量,但是对于保险合同约定保险金数额并不意味对生命、身体的“金钱报价”。事实上,保险合同所约定的保险金更是人身保险标的人格在保险事故发生时所呈现的对“损害”而非对“损失”的一种经济弥补方式。因此,将人身保险标的与人身保险利益加以混同会影响损害补偿原则在保险合同中的适用。

三、人身保险利益内涵与外延的厘清

关于保险利益性质的学说有“价值说”和“关系说”,前者认为保险利益的性质为保险标的物上之一定利益或价值,主要适用于财产保险领域;后者认为保险利益的性质为保险标的所具有的经济上或精神上的利害关系,主要适用于人身保险领域。[56]此外,有学者根据德国理论界的见解,将保险利益性质分为一般性保险利益、技术性保险利益及经济性保险利益。[57]这些学说都是从某一视角对保险利益性质的剖析,无所谓对错,都是某一历史时期、地域下对保险利益本质的解读,我国《保险法》规定的人身保险利益亦然。

(一)与美国法的比较:形似神异

因为仅依据我国《保险法》难以明确人身保险利益的内涵,所以实务中对于人身保险利益司法适用的观点就是一个探求人身保险利益内涵的有益视角。这种探求方式在域外亦然。人身保险利益最早由英国1774年《人身保险法》加以规定,但是对于该原则内涵的解释,立法并未明确,而是由法院完成的。[58]美国也是如此,1881年美国联邦最高法院对此的解释是:“必须建立在双方有基于金钱关系或血缘或姻亲关系的正当理由,并期待被保险人的生命、身体得以继续中获得一些好处。”[59]因此,美国司法实务界普遍认为人身保险利益主要包括由血缘关系和姻亲关系“情感”的人身保险利益和合法的、重大经济利害关系的人身保险利益两类构成。[60]然而,人身保险利益需要亲属间多大程度上的紧密关系以及多大的经济利害关系的识别,美国法院有不同认识。对于血缘、姻亲关系的认定,有法院认为亲属间应在配偶以及未成年子女之间,[61]即使配偶间具有人身保险利益,仍然需要配偶的“同意”,同时对于祖父母、旁系血亲等不具有人身保险利益。[62]养父母子女间是否具有人身保险利益需要考虑是否具有特殊经济利害关系。[63]对于经济关系的判断,有可能考虑商业伙伴关系,[64]若没有这层关系,则人身保险利益不存在;[65]也有可能考虑雇主对其事业运营重要的雇员之间关系;[66]亦有可能考虑债权人对其债务人之间的关系。[67]若仅依被保险人的同意,法院是不认可的。[68]许多法院要求投保人对被保险人具有紧密的血缘或姻亲关系,否则不予支持。[69]

由此看出,对于人身保险利益的认定,我国与美国的司法实践主要有两点共同处:其一,都主要依据利益原则来认定,并不会仅仅依靠同意原则来认定;其二,对于人身保险利益的立法界定都是含糊的,都是在司法过程中充实该原则内涵,但同样也都有着较大认识分歧。同时,我国与美国又存在如下明显不同:其一,亲属范围上我国明显要大于美国,我国旁系亲属间具有赡养抚养扶养关系,而美国通常不认可,养父母子女间还依是否存在重大经济关系来判断;其二,美国对于具有劳动关系间具有人身保险利益的情形限定在雇主与重要的雇员之间,我国无此限定。因此,美国对于人身保险利益的识别最主要是基于投保人与被保险人之间的经济利害关系,我国则基于亲属间的血缘以及赡养抚养扶养等亲属关系来判断。这反映出即使是相同法律制度亦存在不同的法律文化背景和伦理基础。

(二)伦理嵌入:本质上为一种具有人身依附属性的利害关系

1.亲属间人身保险利益:伦理道德的法律表现

1995年我国《保险法》52条规定三类立法推定的投保人对被保险人具有人身保险利益的情形,并且,其为后续我国《保险法》修正、修订所秉承。立法之所以如此推定,与道德、伦理密不可分。

就投保人本人而言,自己对自己的寿命、身体具有无限的利益。[70]因为以自己的生命或身体为保险标的订立保险合同时,由于个人生活安定的保障为最大利害关系,当然可以成为保险利益。[71]同时,被保险人通常希望自己的寿命或身体得以继续,不会仅为让他人获得保险金而倾向于自毁生命或身体。[72]此外,在大多保险法中,若自杀发生在承保开始的两年内,保险人不承担给付保险金责任。[73]个人对自己所购买人身保险符合保险法上最大诚信原则,并且能够以最小风险防范道德风险的发生,所以个人对于自己享有最确定的人身保险利益。我国《保险法》31条第1款第1项对此有明确规定,同时我国《保险法》12条第5款规定投保人可以为被保险人,也反映出投保人对于自己具有保险利益。

就亲属而言,亲属的身份关系与伦理及道德关联最密切。[74]我国《婚姻法》4条规定的夫妻互相忠实、第20条规定的夫妻扶养的法定义务可理解为夫妻之间立法推定具有人身保险利益的原因;我国《婚姻法》21条规定的父母与子女间的抚养赡养义务、第25条规定的非婚生子女、第26条规定的养父母与养子女、第27条规定继父母子女适用父母子女关系以及第36条规定的父母离婚不影响父母子女关系等,可以作为立法推定父母、子女间具有人身保险利益的理由;就有扶养赡养抚养关系的家庭其他成员、近亲属而言,我国《婚姻法》28条规定的祖孙之间的扶养赡养、第29条规定的兄弟姐妹之间的扶养关系作为立法推定有扶养赡养抚养关系的家庭其他成员具有人身保险利益。因此,我国《保险法》31条第1款第2项、第3项即以亲属法上具有强烈道德性质的规定为人身保险利益产生的法律基础。

法律规定反映其背后的法律文化。民法文化是伦理性文化,民法规范主要表现为伦理性规范。[75]如亲属法定义务关系反映的是亲属伦理。亲属伦理在不同地域不同社会发展阶段所承载的含义不同。我国古代亲属法以儒家的伦理观为其思想基础,欧洲中世纪的亲属法则以基督教的道德为其精神支柱。[76]我国当前亲属法中权利义务大多是根据我国人民长期形成的良好的伦理道德而加以规定的。[77]我国《婚姻法》4条要求夫妻互相忠实互助、家庭成员尊老爱幼,实质上为一种忠实互助的婚姻伦理和一种家庭成员尊老爱幼的家庭伦理在立法上的反映。夫妻关系是构成家庭关系的前提,而“父母和子女之间的关系,也就是家庭关系”。[78]家庭是社会的细胞,家庭伦理在社会伦理生活中具有基础的意义。[79]这种互敬互爱、父母慈爱、子女孝敬的家庭伦理也反映在其他立法规范上。正如古希腊先哲亚里士多德所指出的,家庭特有的血缘关系因先天与传承而产生神圣与不朽,因现实性和自组织性而优越于宗教,成为价值合理性预设的最佳选择。[80]因此,我国《保险法》31条第1款前3项推定投保人对被保险人具有人身保险利益就是其中自洽的反映,并以此作为伦理基础,以最小成本防范人身保险合同道德风险的发生。

2.人身依附属性弱化与拓展:伦理多元表征的呈现

(1)团体保险的兴起

1911年6月,美国公平人寿保险社与班达梭皮革公司签订世界上第一张真正意义上的团体人寿保险保单,这标志着团体人寿保险的产生。[81]经过一百多年的发展,团体人寿保险不但占据人寿险中的重要地位,并且采取这种“团体”的方式由用人单位为其劳动者购买保险常被视为一种福利或激励举措。团体保险之所以盛行,是因为立法推定用人单位对其劳动者具有人身保险利益。若不如此,用人单位面对数量庞大的劳动者,要征得每一个劳动者的同意,操作程序势必繁琐,造成资源的浪费,有违对商事活动效益的追求,将阻碍用人单位为劳动者购买保险的动力;同时单位为劳动者购买保险的出发点在于为劳动者谋求福利或激励,受益权也不属于用人单位,其缺乏产生道德风险的经济诱因;此外,用人单位的运营也是基于合法目的,有其事业目的追求,不会因此迫害其劳动者。基于这些因素,用人单位为劳动者购买人身保险,通常不会发生道德风险。因此,2009年我国《保险法》增加了31条第1款第4项,如同该条前3项,用人单位对其劳动者享有立法上推定的人身保险利益。

(2)社会关系发展中可能呈现的其它多元样态

人身保险利益所体现的是投保人与被保险人的关系,而人与人组成的社会关系是复杂、变化的,这也注定人身保险利益仅凭亲属之间的血缘关系以及用人单位与劳动者之间的劳动关系加以认定是不够的。同意原则就能有效化解血缘关系与劳动关系的封闭性,适应社会关系多元发展的开放性。前述案件中,对于村委会为当地村民、居委会为当地居民、体育协会为其会员、俱乐部为其会员投保人身保险等等情形,法院也并非依托被保险人的单纯同意,而是兼顾其背后的一些利益原则下的一些人身依附属性。司法实务对此直接肯定,这说明我国保险法尽管起步晚,但作为后起之秀,能够博采众长,人身保险利益的确认方式采纳利益与同意兼顾的原则就是其中的典型表现。《中国保监会关于促进团体保险健康发展有关问题的通知》也将此作为同意的例外,[82]这同样可反映出投保人与被保险人之间暗含一定的人身因素。

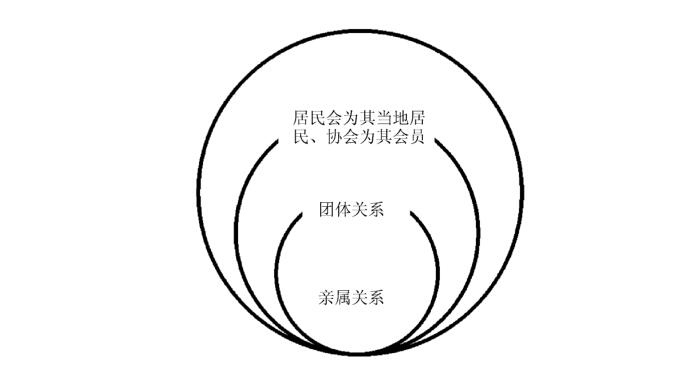

由以上分析可知,人身保险利益一定程度上是亲属伦理在保险法上的表现形式,其伦理本质谋求最大诚信和良知,防范道德风险,达到公序良俗。因此,在人身保险利益丰富的过程中也传递这样一种人身依附的属性,这种属性外观表现就如信赖关系等利害关系。从表1所统计案例中投保人与被保险人的关系来看,投保人为其本人、团体保险是主要的组成部分(如表6所示)。团体保险中,用人单位与劳动者之间并非只是经济利害关系,还有劳动者本身这一身份属性在其中。尽管在我国《保险法》31条第1款明确列举之外的人身保险利益认定案例屈指可数,但司法案例中居委会与本地居民、协会与其会员等关系中亦均呈现身份属性的因素。因此,投保人与被保险人的关系或多或少地呈现一种具有合乎伦理的人身依附属性。

表6 案例样本中投保人与被保险人关系

综上,如图1所示,人身保险利益既是亲属伦理在保险法上的表现形式,也是丰富人身保险利益的法律基础。人身保险利益的实质在于其伦理性,其他关系为其人身依附属性弱化下的多元表征。

图1 案例样本中人身保险利益内涵辐射情况

(三)最终能够表现为一种经济弥补的属性

虽然我国对财产保险和人身保险都要求具有保险利益,但是有必要厘清保险利益在财产保险和人身保险适用中的差异。因为人身保险标的人格化的特征使其不具有可计算性,无法用金钱量化,且人身保险利益表现投保人与被保险人具有伦理人身依附属性的信赖关系。保险在于分散风险、共担损害。人身保险合同中约定的保险事故发生,意味着被保险人的寿命或身体遭受某种损害(生死两全保险)而非财产保险上的损失。这种人身保险标的损害,亦能通过人身保险利益表达于外的关系解决,而人与人的关系中总是或多或少夹杂着某种具有经济属性的关系。人身保险利益虽在本质上仍为一种伦理人身依附属性的信赖关系,但并非人身保险利益所体现的投保人与被保险人的唯一关系,还可能反映某种经济利害关系。这可从以下两方面得到解释。一方面,被保险人营利能力的消减。人身保险合同反映着投保人对被保险人未来营利能力消减所影响其生存、发展水平而提前做出的安排和防范,以此提供一定程度上的经济保障,为被保险人提供不同程度经济损失的弥补。可以这样说,寿险合同对受益人因被保险人失去营利能力而遭受的损失进行“补偿”。[85]因此对寿命、身体的无限利益在人与人的关系中得以某种程度上转化和体现的可能。另一方面,类比精神损害赔偿。精神损害与人身保险标的损害都是人格化利益的损害。在保险事故发生后,约定的保险金能缓解和抚慰受益人因保险事故所带来的精神损害。从心理学角度而言,金钱不仅有它的货币价值,凝视或触摸金钱还可以减轻疼痛。[86]从立法的人文关怀角度而言,法律保护其国家成员的寿命、肢体完整、财产交易、家庭关系甚至生计与健康。法律使人与人无需为防止对他们隐私的侵犯而建立隐私制度。它通过创设有利于发展人们智力和精神力量的有序条件而促进人格的发展与成熟。[87]2009年我国《侵权责任法》22条规定侵害他人人身权益,造成他人严重精神损害的,被侵权人可以请求精神损害赔偿。不可忽视的是,受害人遭受的损害和近亲属遭受的损害,是分别独立存在的不同损害。[88]同样,保险事故的发生,造成人身保险标的损害与人身保险利益能够进行经济上的抚慰亦是不同范畴的概念。这种人身权益与人身保险标的同样具有人格性,故类比精神损害赔偿,人身保险利益最终可以表现为一种金钱上抚慰的经济利害关系。

四、人身保险利益的制度定位

(一)人身保险利益的商事伦理与商事效率

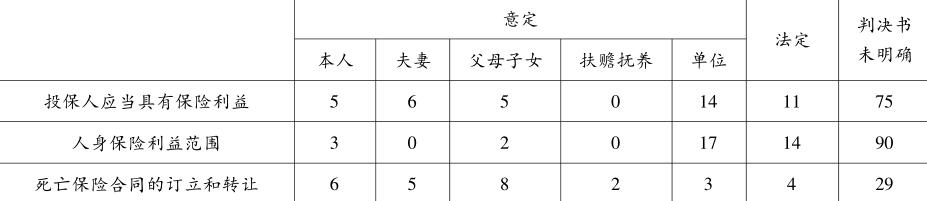

1.人身保险利益应为一种具有强烈商事伦理的法律机制

人身保险利益为伦理道德在法律上嵌入的体现,其反映在商事领域,传统亲属伦理的封闭、保守势必难以使其适应商事交易的开放与便捷。根据表1,笔者整理了案件中受益人的指定情况(如表7所示)。从该表可以看出,保险合同受益权人在保险合同签订时并不明确的占大部分,判决书中未明确受益人的占更大部分。依我国保险法规定,通常受益权人未明确的,被保险人即为受益权人。

表7 案例样本中受益人关系

因人身保险合同的保险期限较长,所签订的保险合同可能面临多样的不稳定性因素,如投保人死后的权利义务如何继承常引起争议。我国《继承法》3条列举的七类财产都属于积极财产,遗产范围并未包括消极财产。从我国《继承法》33条继承财产应当清偿被继承人依法应缴的税款和债务的规定看,遗产范围也包括了一定的消极财产。因此,我国《继承法》上的继承人继承的财产范围包括被继承人财产上的权利和义务。而人身保险利益是具有一种身份属性的信赖关系,在合同中未约定投保人死亡保费豁免的情形下,投保人的继承人是否可通过继承方式成为投保人,常有争议。如在“韩信与中国人寿保险股份有限公司江苏省分公司等人身保险合同纠纷上诉案”中,[89]对于投保人韩某死后,投保人的权利义务是否能够通过法定继承取得,我国《保险法》和我国《继承法》均未明确做出规定,我国《保险法》21条规定了投保人与保险人协商变更保险合同的情况,但这条并不适用于投保人死亡的情形,因而这个问题成为该案的争议焦点。一审法院认定投保人韩某死后,受益人的继母未经合法变更程序取得投保人地位,因而不能以投保人身份解除合同。二审法院认为,受益人的继母也是投保人的法定继承人,其能够通过法定继承取得保险合同的投保人地位,无须保险公司同意,即有权解除该案人身保险合同。从继承法和人身保险利益内涵来看,二审法院的裁判思路是值得肯定的。

如前所述,人身保险利益主要以血缘关系和婚姻关系为基础和依据,人身保险利益诸多规范为伦理性规范,而伦理性规范有着较强的地域性,有别于纯技术规范层面的普适性。这也就意味着亲属伦理规范领域,相对于域外法的参考借鉴,本土民间风俗习惯与本土价值更值得立法者考量,并以此作为探究人身保险利益内涵的应然面向。马克思指出,社会不是以法律为基础的。那是法学家们的幻想。相反地,法律应该以社会为基础。法律应该是社会共同的、由一定物质生产方式产生的利益和需要的表现,而不是单个人的恣意横行。[90]人身保险利益一定程度上所反映的互敬互爱、父母慈爱、子女孝敬的家庭伦理根植于我国本土文化尤其是儒家思想文化。儒家之伦理思想由家庭伦理上升为一种社会伦理,并与法律结合,积淀成为一种行之有效的外在约束机制和内在社会调控力,成为维系中国家庭、社会甚至国家的最重要纽带。[91]正如学者所言,任何严肃的对中国社会的研究都应当从家庭开始,或者以家庭为终结。中国的家庭制度一直是社会稳定、历史连续或个人安全的根源。[92]具体到保险领域,我国人身保险利益相关条文的完善应以此为社会基础,也应以此为起点。与此同时,商法不同于民法的一个特征在于其更倾向追求效益,又容易忽视传统伦理因素,人身保险利益确认的纯粹同意原则似乎就显示了其中可能的倾向。因此,人身保险利益应当是一种具有强烈商事伦理的法律机制,其完善也应坚持以相应的传统商事伦理为社会基础的法律构建。

2.人身保险利益的商事伦理不排斥商事效率

梅因曾主张:“所有进步社会的运动,到此为止,是一个‘从身份到契约’的运动。”[93]在这一运动中,传统“个人”为摆脱“家族”的身份依附,突破亲属间的支配与服从关系,最终实现个人人格的独立与自由。可以看出,“身份到契约的运动”寻求的是个人人格的独立。人身保险利益中人身依附的属性并不是为限制个人人格独立与自由,恰好相反,立法是在个人人格平等独立的基础上,为防范道德风险,以求更好保护个人人格权,推定以亲属间等具有伦理基础的人身依附属性的关系通常不会发生道德危机,从而要求人身保险合同须具有人身保险利益。尽管以完全同意原则作为投保人为被保险人购买保险的法律依据更侧重于当事人的自治原则,更倾向于商事效率,但是这种法理判断下当事人难以权衡利弊,也难以预料可能发生的道德风险。因为“交易者为了获取更多的交易剩余,可能有意隐藏这类私人信息,并不惜使交易伙伴不仅得不到交易剩余,而且以承担事后制度成本的形式承受巨大损失”。[94]虽然通过立法完全防止赌博动机被证明几乎是不可能的,[95]但也应当承认,当前社会仍是重视亲情、渴望信赖的社会关系,而为获取保险金谋害被保险人的案例是非常态情形。此外,商法上所讲的效益至上,主要强调的是个人利益至上,而不是社会利益或公共利益。[96]因此,人身保险利益的存在是有意义的,其所体现的商事伦理并不排斥商事效率。

(二)坚持保险利益原则为基础,同意原则为补充的法律续造

正如学者所指出的,在我国的保险立法上,关于人身保险利益所需要的依据,兼采众长,基本实行利益和同意兼顾的原则,既强调“利益原则”,同时在某些情形下实行利益与同意的适当结合。[97]基于前述分析,我国的人身保险利益司法续造可从解释论和立法论两方面展开。

1.解释论视阈:强调“利益原则”,某些情形下“利益”与“同意”的兼顾

我国《保险法》31条第1款与该条第2款所呈现出的文义逻辑矛盾,是局限于本条文所带来的困境。从解释论的视角,可以探知我国《保险法》对人身保险利益的确认是以“利益原则”为基础,特殊情形下持“利益”与“同意”兼顾的折衷原则。首先,就整体解释而言,我国《保险法》12条对保险利益的界定为“法律上承认的利益”,该法第31条对此进行列举,从立法上推定几类具有人身保险利益的情形,正好呼应“法律承认的利益”,这种承认主要是来自法律的确认,而非当事人意愿的自主确认。我国《婚姻法》等亲属法规定各项法定义务亦能在我国《保险法》31条中得以反映,所嵌入在人身保险利益的伦理价值也符合我国《保险法》的立法追求。其次,就目的解释而言,人身保险合同作为一种射幸合同,防范受益权人为取得保险金而迫害被保险人,立法以推定的几种法定情形以求最大程度上减少道德风险的发生。而同意原则作为一种“兜底条款”以弥补“利益原则”封闭性不能适应人身保险利益多元化的缺陷,这种立法技术是符合立法习惯的。第三,就反对解释而言,1995年我国《保险法》就确立了同意原则,而团体保险在2009年我国《保险法》中得到确认,如果同意不需要存在保险利益,那么2009年我国《保险法》团体保险中用人单位对于劳动者的人身保险利益也可以通过同意原则予以确认,对于需要一一征得每个劳动者同意的繁琐程序完全可以通过技术层面解决,如在劳动合同中加入相应的默认同意条款即可。同时,若“同意”不需要“利益”,则我国《保险法》31条的列举就显得多余,也因此会产生条款上的逻辑矛盾。因此,透过解释论,可以探知我国《保险法》31条对人身保险利益确认方式的立法真意,我国《保险法》34条死亡保险合同的同意也需要存在一定保险利益。

2.立法论视阈:保险利益为基础,“利益+同意”原则为补充的法律修改

尽管从解释论上可以探知人身保险利益确认是坚持保险利益原则为基础、利益与同意兼顾的折衷原则,但我国《保险法》31条第1款与第2款所存在的条款之间关系的模糊状态所带来的认识分歧是客观存在的。因此,在未来完善我国《保险法》的立法活动中,对该条应做一定的修改,即我国《保险法》31条第2款应修改为:“除前款规定外,与被保险人存在其他人身依附的信赖关系并同意投保人为其投保的,视为投保人对该人具有保险利益。”

五、余 论

人身保险利益不同于财产保险利益,其本质上为以伦理为基础具有人身依附属性的利害关系,其中包括亲属血缘关系、姻亲关系、劳动关系等利害关系。尽管人身依附的属性随着社会发展逐渐淡化,但是嵌入的伦理道德价值并未发展改变,这也成为人身保险利益区别于其他商事法律制度的鲜明标志。因此,于解释论视阈下,司法实务中人身保险利益应强调“利益原则”,某些情形下“利益”与“同意”的兼顾;于立法论视阈下,人身保险利益应以保险利益为基础,“利益+同意”原则为补充的修改相关的法律规定。审判过程中遇到因人身保险利益内涵认识不一所产生的问题,如前述统计的人身保险金请求权是否能够转让等,法院应谨慎裁判。尽管难以达成共识,但对于保险事故发生前,这种带有人身身份属性的保险金请求权等权利转让是必须限制的,至少完全禁止转让或者完全自由转让这种具有身份属性的权利是不可取的,同时法院也应注意区分商业保险中保险金请求权与社会保险中的工伤赔偿请求权。

尽管人身保险利益反映在商事领域,但是亲属法和人身保险利益都是伦理道德在法律上嵌入的体现,两者在伦理基础、调整对象上存在重叠,在规范强制性等方面具有共同之处,因此并不阻碍人身保险合同与亲属法的互动,尤其是与继承法的衔接。一方面,在法律规范上存在衔接机制。一种情形是根据我国《保险法》42条的规定,被保险人死亡后,出现保险合同没有指定受益人或者受益人指定不明无法确定等情形的,保险金作为被保险人的遗产,由保险人依照我国《继承法》的规定履行给付保险金的义务。另一种情形是,最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(三)》9条规定受益人约定为“法定”或者“法定继承人”的,以继承法规定的法定继承人为受益人。另一方面,在司法实务上也需要不断完善这些衔接制度。如投保人资格的继承与遗产范围的厘清问题。随着多种复合权利的出现,人身权与财产权的界限并非那么泾渭分明。[98]尽管人身保险合同中投保人资格在我国《保险法》上未明确是否可以继承,但是继承法遗产范围包括了权利、义务,同时投保人资格的身份因素同样具有如同股东资格、信托受托人等资格继承的信赖关系,即投保人死后,可以由其法定继承人继承其在保险合同中的权利、义务,成为投保人。我国《继承法》应承认附带有身份资格的财产利益可以作为遗产,允许继承人继承。[99]既然债权可以让与,除民法上与自然人密不可分的专属人身权不能让与之外,合同当事人资格也应由继承法列举规定在遗产的范围之内,以适应司法实务发展的需要。但需要注意的是,并非具有人身属性的权利义务都不能继承(在商事领域尤其如此)。因此,如何进一步探讨人身保险利益与继承法衔接,将成为后续研究的关注点。

【注释】

[1]See Jacob Loshin, Insurance Law's Hapless Busybody: a Case Against the Insurable Interest Requirement, Yale Law Journal, Vol.117(Dec.,2007),P.479.

[2] 通常认为,保险合同的订立,应以保险利益的存在为前提。参见最高人民法院民事审判第二庭编著:《最高人民法院关于保险法司法解释(三)理解适用与实务指导》,中国法制出版社2016年版,第59页;覃有土、樊启荣:《保险法学》,高等教育出版社2003年版,第95页;施天涛:《商法学》,法律出版社2015年版,第631页;邹海林:《论保险利益原则及其适用》,《中外法学》1996年第5期;温世扬:《给付性保险中保险利益的制度构造——基于比较法的视角》,《中国法学》2010年第2期。

[3]邹海林:《保险法学的新发展》,中国社会科学出版社2015年版,第21页。

[4]需注意的是,我国《民法总则》已将民事法律行为的合法性要件予以剔除。

[5]参见邹海林:《保险法》,人民法院出版社1998年版,第105页。

[6]参见前注[2],覃有土、樊启荣书,第101页。

[7]参见中国保监会统计数据,http://www.circ.gov.cn/web/site0/tab5179/info4060001.htm,2017年4月27日访问。

[8]检索日期截至2016年12月30日。这296件案例中包括27件重复案例,因为笔者以法条为检索,若删除重复案例,对其他法条的分析将有失偏颇,所以在相应法条的分析中,重复案例未予删除、整合。

[9]涉及的其它争议焦点为告知义务7件、说明义务8件、意外事件7件等等。

[10]参见“信达财产保险股份有限公司重庆分公司与重庆跨越建筑工程(集团)有限公司人身保险合同纠纷上诉案”,(2015)渝三中法民终字第00547号民事判决书。本文所列举的案例均选自北大法宝数据库,以案例的“当事人名称”、案由和案号标记案例。

[11]参见“中国人民财产保险有限公司乌苏支公司与闫学瑞意外伤害保险合同纠纷上诉案”,(2015)塔民二终字第113号。

[12]参见“北镇市建筑安装工程有限责任公司与阳光财产保险股份有限公司锦州中心支公司意外伤害保险合同纠纷上诉案”,(2015)锦民终字第00743号民事判决书。

[13]参见“蒋耀君与中国人民财产保险股份有限公司沈阳市分公司辽沈营销服务部人身保险合同纠纷上诉案”,(2015)沈中民四终字第00176号民事判决书。

[14]参见“王加贞诉中国人寿保险股份有限公司泗水支公司人身保险合同纠纷案”,(2015)泗商初字第330号。

[15]参见前注[2],覃有土、樊启荣书,第96页。

[16] See Life Assurance Act of 1774,14 Geo. III, c.48, sec.1(Eng.).

[17] See Jacob Loshin, Insurance Law's Hapless Busybody: a Case Against the Insurable Interest Requirement, Yale Law Journal, Vol.117(Dec.,2007),P.480.

[18] See Peter Nash Swisher, Wagering on the Lives of Strangers: the Insurable Interest Requirement in the Life Insurance Secondary Market, Tort Trial & Insurance Practice Law Journal, Vol.50(Spr.2015),p.710.

[19] See, e.g., Commonwealth Life Ins. Co. v. George,28 So.2d 910,912(Ala.1947);N.Y. INS. LAW §3205(a)(1)(2010).

[20]《德国保险合同法》第80条第1款规定:“如果保险合同生效时保险利益不存在或者当保险合同是为将来计划或其他利益订立,但上述利益并未实现的,投保人可以免除缴纳保险费之义务。但保险人有权请求投保人支付合理的业务费用。”孙洪涛译:《德国保险法》,中国法制出版社2012年版,第79页。

[21]《德国保险合同法》第150条第2款规定:“以他人之死亡为保险事故订立保险合同并且约定之赔偿金额超过普通丧葬费用的,须经他人书面同意保险合同才能生效”。同上注,孙洪涛译书,第93页。

[22]《意大利民法典》第674条第1款规定:“为自己或第三人的生命,可以缔结保险契约。第三人或其法定代理人未同意缔结契约的,对第三人死亡的情形约定的保险无效。同意应当以书面形式表达。”费安玲等译:《意大利民法典》,中国政法大学出版社2004年版,第453页。《韩国商法典》第731条规定:“关于以他人的死亡为保险事故的保险合同中,在签订合同时须经该他人的书面同意”。吴日焕译:《韩国商法》,中国政法大学出版社1999年版,第195页。《日本商法典》第674条第1款规定:“订立因他人死亡而支付保险金额的保险契约时,应经该他人同意,但是,被保险人为保险金额受领人时,不在此限。”王书江、殷建平译:《日本商法典》,中国法制出版社2000年版,第181页。

[23] See Jacob Loshin, Insurance Law's Hapless Busybody: a Case Against the Insurable Interest Requirement, Yale Law Journal, Vol.117(Dec.,2007),P.504.

[24]参见江朝国:《保险法基础理论》,中国政法大学出版社2002年9月版,第72页。

[25]桂裕:《保险法论》,三民书局1981年版(台北),第61页。

[26]温世扬:《给付性保险中保险利益的制度构造——基于比较法的视角》,《中国法学》2010年第2期。

[27]参见“付智慧、付俐伟等与农银人寿保险股份有限公司河北分公司、农银人寿保险股份有限公司人身保险合同纠纷案”,(2015)遵民初字第1398号。

[28]参见“李芬与合众人寿保险股份有限公司突泉县支公司人身保险合同纠纷案”,(2015)突商初字第8号。

[29]参见“孙强诉中国太平洋人寿保险股份有限公司张掖中心支公司人身保险合同纠纷案”,(2009)甘民初字第549号;“廖天富诉中国人寿保险公司南充市顺庆区支公司人身保险合同纠纷案”,(2004)南中法民终字第13号。

[30]参见“徐家平等投保人在领取退保费后以受益人身份诉人保荥经县营业部仍应按原保险合同给付被保险人病故的保险金案”,(2000)荥经初字第75号;“徐家平等诉中国人寿保险公司荥经县营业部简易人身保险合同纠纷案”,(2000)雅经终字第51号。

[31]参见“周建波诉中国太平洋保险公司淮阴支公司人身保险合同案”,(1999)淮民终字第142号。

[32]参见“国华人寿保险股份有限公司与陈韻清人身保险合同纠纷上诉案”,(2015)沪一中民六(商)终字第315号。

[33]参见“陈守樑诉中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司公司人身保险合同纠纷案”,(2014)静民四(商)初字第853号。

[34]参见“陈某某等诉中国人民财产保险股份有限公司汕头市分公司意外伤害保险合同纠纷案”,(2015)汕中法民二终字第84号;“丁一等诉和龙市光明小学校公司教育机构责任纠纷案”,(2015)和民初字第298号;“中国人民财产保险股份有限公司阿克苏地区分公司与依某某意外伤害保险合同纠纷上诉案”,(2015)阿中民一终字第465号;“陈某某诉中国人民财产保险股份有限公司老河口支公司人身保险合同纠纷案”,(2014)鄂老河口民初字第02829号;“蒋某诉太平财产保险股份有限公司遂宁中心支公司等人身保险合同纠纷案”,(2015)船山民初字第820号;“姚成亮等诉中国人寿保险股份有限公司安庆分公司公司保险合同纠纷案”,(2015)桐民二初字第00334号。

[35]参见“孟范军诉中国人寿保险股份有限公司阿荣旗支公司意外伤害保险合同纠纷案”,(2015)阿商初字第3号。

[36]参见“杨育连等诉中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司人身保险合同纠纷案”,(2015)金民二(商)初字第1825号。

[37]参见“郭淑琴等诉平安养老保险股份有限公司辽宁分公司人身保险合同纠纷案”,(2015)平民初字第00146号。

[38]参见“邢秀香等诉平安养老保险股份有限公司山东分公司人身保险合同纠纷案”,(2014)栖商初字第11号。

[39]参见施文森:《保险法总论》,三民书局1985年版(台北),第49页。

[40]参见邹海林:《论保险利益原则及其适用》,《中外法学》1996年第5期。

[41]有关案例的案号如下:(2015)汕中法民二终字第84号;(2015)郾民初字第00447号;(2015)株中法民二终字第23号;(2015)瓦民初字第581号;(2015)遵民初字第00395号;(2015)鄂利川民初字第02382号;(2015)尖民初字第154号;(2015)郯商初字第1149号;(2015)遵民初字第04526号;(2015)遵民初字第02837号;(2015)鹤民终字第939号;(2015)遵民初字第02836号;(1995)闵民初字第603号;(2010)沈中民五终字第726号;(2014)招商初字第673号。

[42]参见“葛洲坝集团基础工程有限公司大岗山库周交通项目部等诉中华联合财产保险股份有限公司孝昌支公司等人身保险合同纠纷案”,(2015)鄂孝昌民初字第00685号民事判决书。

[43]参见“北镇市建筑安装工程有限责任公司与阳光财产保险股份有限公司锦州中心支公司意外伤害保险合同纠纷上诉案”,(2015)锦民终字第00743号民事判决书。

[44]参见“信达财产保险股份有限公司重庆分公司与重庆跨越建筑工程(集团)有限公司人身保险合同纠纷上诉案”,(2015)渝三中法民终字第00547号民事判决书。

[45]有关案例的案号如下:(2015)锦民终字第00743号;(2015)殷民一初字第92号;(2015)扬邗双商初字第163号;(2015)塔民二终字第113号;(2015)扬邗双商初字第163号。

[46]参见“杨某某诉中国人寿保险股份有限公司建湖支公司及第三人中铁十五局集团有限公司北京国际工程分公司人身保险受益权纠纷案”,(2013)建少民初字第0017号。

[47]有关案例的案号如下:(2002)龙新民初字第167号;(2015)花民二初字第00474号;(2015)汕中法民二终字第84号;(2015)城中民二初字第1527号;(2015)揭中法民二终字第86号;(2015)辽阳民二终字第136号;(2015)楚中民二终字第57号。

[48]参见“蒋太林等五人诉中国平安财产保险股份有限公司淮安中心支公司保险合同纠纷案”,(2010)淮中商终字第135号。

[49]同前注[2],最高人民法院民事审判第二庭编著书,第319页。

[50]参见“黄正林诉中华联合财产保险股份有限公司荆州支公司人身意外伤害保险合同纠纷案”,(2015)鄂公安民初字第00645号;“蒋耀君与中国人民财产保险股份有限公司沈阳市分公司辽沈营销服务部人身保险合同纠纷上诉案”,(2015)沈中民四终字第00176号;“刘相国诉中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司人身保险合同纠纷案”,(2015)虹民五(商)初字第1018号;“熊杰诉中国太平洋财产保险股份有限公司成都中心支公司人身保险合同纠纷案”,(2015)达渠民初字第939号。

[51]参见“蔡明朗诉中华联合财产保险股份有限公司绍兴中心支公司人身保险合同纠纷案”,(2015)绍越民初字第2247号。

[52]参见“丁一等诉和龙市光明小学校公司教育机构责任纠纷案”,(2015)和民初字第298号;“兰江平诉中国人寿保险股份有限公司宜川支公司公司人身保险合同纠纷案”,(2015)宜川民初字第00273号;“刘朝阳诉中国人寿保险股份有限公司淮北分公司人寿保险合同纠纷案”,(2015)蠡民初字第525号;“王加贞诉中国人寿保险股份有限公司泗水支公司人身保险合同纠纷案”,(2015)泗商初字第330号。

[53]参见“王彦民诉中国人寿财产保险股份有限公司郏县支公司人身保险合同纠纷案”,(2015)郏民初字第163号。

[54]参见“中国人寿保险股份有限公司托里县支公司与胡明芳人身保险合同纠纷上诉案”,(2015)塔民一终字第361号。

[55]参见“杨晓芬诉紫金财产保险股份有限公司赤峰中心支公司人身保险合同纠纷案”,(2015)敖民初字第3322号。

[56]参见梁宇贤:《保险法新论》,中国人民大学出版社2004年版,第57页。

[57]一般性保险利益在于区别于保险与赌博,技术性保险利益以法的技术性创造出投保人牵连于某一标的的主观关系,经济性保险利益则主张保险利益的本质在于其经济性。参见前注[24],江朝国书,第49-61页。

[58] See Peter Nash Swisher, Wagering on the Lives of Strangers: the Insurable Interest Requirement in the Life Insurance Secondary Market, Tort Trial & Insurance Practice Law Journal, Vol.50(Spr.2015),p.710.

[59] See, Warnock v. Davis,104 U.S.775,779(1881).

[60] See, e.g., N.Y. INS. LAW §§3205(a)(1)(A),(B)(2010).

[61] See, e.g., Dixon v. W. Union Assurance Co.,164 S.E.2d 214,218-219(S.C.1968).

[62] See Nash Swisher, The Insurable Interest Requirement for Life Insurance: A Critical Reassessment, Drake Law Review , Vol.53(Win .,2005), p.500.

[63] See Carol Schultz Vento, Annotation, Insurable Interest of Foster Child or Stepchild in Life of Foster or Step Parent, or Vice Versa, American Law Reports, Vol.35(1996), p.781.

[64] See Ferdinand S. Tinio, Annotation, Insurance on Life of Partner as Partnership Asset, American Law Reports , Vol.56(1974), p.892.

[65] See Block v. Mylish,41 A.2d 731,735(Pa.1945).

[66] See Mayo v. Hartford Life Ins. Co.,220 F. Supp.2d 794(S.D. Tex.2002).

[67] See William R. Vance & Buist M. Anderson, Handbook of the Law of Insurance §32, at 201(3d ed.1951).

[68] See Jacob Loshin, Insurance Law's Hapless Busybody: a Case Against the Insurable Interest Requirement, Yale Law Journal, Vol.117(Dec.,2007),P.489.

[69] See Stillwagoner v. Travelers Ins. Co.,979 S.W.2d 354,359(Tex. App.1998).

[70] See , e.g., Mutual Sav. Life Ins. Co. v. Noah,282 So.2d 271,273(Ala.1973).

[71]同前注[2],施天涛书,第631页。

[72] See Robert H. Jerry Ⅱ, Understanding Insurance Law §43, at 311(3rd ed.2002).

[73] See Jeffrey Stempel, Peter Swisher,& Erik Knutsen, Principles of Insurance Law, App. at 1214(4th ed.2011).

[74]史尚宽:《亲属法论》,中国政法大学出版社2000年版,第3页。

[75]参见赵万一:《民法的伦理分析》,法律出版社2012年版,第3-5页。

[76]参见杨大文主编:《亲属法》,法律出版社2004年版,第24页。

[77]参见陈苇主编:《婚姻家庭继承法学》,法律出版社2002版,第11页。

[78]《马克思恩格斯全集》(第三卷),人民出版社1960年版,第32页。

[79]参见樊浩:《中国伦理精神的现代构建》,江苏人民出版社1997年版,第315页。

[80][古希腊]亚里士多德:《政治学》,吴寿彭译,商务印书馆1983年版,第8页。

[81]温世扬、蔡大顺:《论我国团体保险法制完善的路径选择——以要保人的资格规制为中心》,《法学杂志》2016年第1期。

[82]《中国保监会关于促进团体保险健康发展有关问题的通知》(保监发〔2015〕14号)第三点指出:“保险公司承保团体保险合同,应要求投保人提供被保险人同意为其投保团体保险合同的有效证明和被保险人名单,但下列特殊情形除外:(一)政府作为投保人为城镇职工、城镇居民、新农合参保人群、计生家庭和老年人等特殊群体投保的具有公益性质的团体保险;(二)投保时因客观原因无法确定被保险人,或承保后被保险人变动频繁,但是可以通过客观条件明确区分被保险人的团体保险,如建筑工程意外险、乘客意外伤害保险和游客意外伤害保险等;(三)被保险人所属特定团体属于国家保密单位,或被保险人身份信息属于国家秘密的。适用上述特殊情形承保团体保险必须经保险公司总公司审核同意,并每季度向承保机构所在地保监局报告”。

[83]此案件系投保人为儿媳购买人身保险。参见“卢青海等诉中国人寿保险股份有限公司濮阳分公司人身保险合同纠纷案”,(2015)清民金初字第39号。

[84]此案件系投保人为孙女、侄女购买人身保险。参见“陈守樑诉中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司公司人身保险合同纠纷案”,(2014)静民四(商)初字第853号;“国华人寿保险股份有限公司与陈韻清人身保险合同纠纷上诉案”,(2015)沪一中民六(商)终字第315号。

[85][美]小罗伯特·H.杰瑞、道格拉斯·R.里士满:《美国保险法精解》,李之彦译,北京大学出版社2009年版,第105页。

[86]参见周欣悦:《数钱能镇痛的奥秘》,http://scitech.people.com.cn/GB/10578711.html,2017年1月14日访问。

[87][美]博登海默:《法理学——法律哲学与法律方法》,邓正来译,中国政法大学出版社1999年版,第394页。

[88]参见叶金强:《精神损害赔偿制度的解释论框架》,《法学家》2011年第5期。

[89]参见“韩信与中国人寿保险股份有限公司江苏省分公司等人身保险合同纠纷上诉案”,(2006)宁民二终字第846号。

[90]《马克思恩格斯全集》(第6卷),人民出版社1961年版,第291-292页。

[91]刘云生:《中西民法精神文化本源刍论》,《现代法学》2002年第6期。

[92][美]D.布迪、C.莫里斯:《中华帝国的法律》,朱勇译,江苏人民出版社1998年版,第183页。

[93][英]梅因:《古代法》,沈景一译,商务印书馆1959年版,第97页。

[94]李建德:《经济制度演进大纲》,中国财经经济出版社2000年版,第224页。

[95][美]约翰·F.道宾:《美国保险法》,梁鹏译,法律出版社2008年版,第49页。

[96]赵万一:《商法基本问题研究》,法律出版社2013年版,第101页。

[97]同前注[2],覃有土、樊启荣书,第97页。

[98]如我国《公司法》第76条规定股东资格可以由其合法继承人继承,我国《合伙企业法》第80条规定有限合伙人资格可以由其继承人依法取得,我国《信托法》第39条规定受托人职责终止时,其继承人或者遗产管理人、监护人、清算人应当妥善保管信托财产,协助新受托人接管信托事务,以及我国《信托法》第48条规定受益人的信托受益权可以依法继承。在这些继承关系中,继承人所继承的并非单一的财产权,而是基于一定身份因素的具有信赖关系的财产权,并且,这些财产权为我国法所确认。

[99]参见房绍坤:《关于修订继承法的三点建议》,《法学论坛》2013年第2期。