引言

和解是双方彼此妥协,避免争讼的一种协议达成方式。基于避免风险、节约成本、保护隐私等方面的优势,它在现代社会不断受到重视。在医疗纠纷、交通事故、人身损害、合同纠纷,乃至于刑事谅解赔偿等领域都存在大量此类协议。2010年一份调查表明,有67.1%的工伤工人接受了私了的方式[1]。在医疗纠纷方面,2013年5月以前医疗纠纷中,医患双方直接的协商解决(不包括人民调解)已经是目前最主要的处理方式(占75%)[2]。虽然它在各种法律法规中被频繁提及,比如《物权法》33条、《合同法》128条、《消费者权益保护法》34条、《道路交通事故处理程序规定》14条、《劳动法》77条第1款和《医疗事故处理条例》46条都规定允许通过协商的方式来解决争议,但都缺乏实质性的规定,这必然导致法官适用规则困难。因此与和解协议兴起相伴随的,不只是争议难以最终解决,也包括频繁出现的反悔权滥用、履行缺乏保障等问题,这导致民众对于和解合同抱有很大的不信任和警惕心理,甚至抱怨“私了贻害无穷”,“私了难了”[3]。

随着2012年“吴梅案”作为指导性案例被推出,“诉讼外和解”不断受到重视[4]。但是从效果上看,最高院的裁判摘要仅仅包括类推适用执行和解的相关规范,诉诸诚信原则,并引申出“和解冻结生效判决”的结论,这些观点完全偏离了合同法的原理。随着2015年的《民诉法解释》颁布,其第338条和第339条对于二审撤诉的和解等问题作出的新规定,显然已经改变了“吴梅案”所确立的惯例,同时也需要一个新理论框架对之进行梳理。

实体规范的空缺,映射出学理上的空缺,民法学界自身缺乏一个完善的学理基础,这必然导致诉讼法“越俎代庖”的建构。因而本文尝试从私法传统、教义学建构和法律适用这几个方面,对和解合同在实体层面上的基础问题——概念、效力、意思表示瑕疵和解除权行使等展开研究。

首先是和解合同的界定。和解合同的典型性基础是什么?它与同样能够化解争议的执行和解、调解、诉讼契约、债务免除、代物清偿有何区别?

其次是和解合同的效力。作为私人合意,和解如何能够产生替代判决,确认法律关系的效力?在起诉前、一审中、二审中达成的和解,其效力是否相同?

第三是和解合同中的错误。这种以排除争议为目的的合同,能否因为嗣后发现“事实真相”而被撤销,或者是否能够因为对于“真相”认识错误导致的对价严重失衡而应适用显失公平原则?

第四是和解合同的解除。有别于其他类型的合同,和解上存在着先后的法律关系变化,因此是否可以被自由解除,解除之后如何回复原状,即重新回到原来争议关系中?这些都是需要思索的问题。

一、和解合同的概念及辨识

(一)和解合同概念之争

“和解”一词,中文古已有之,所谓“和解调通”,是指随和、宽容、顺从他人的意思[5],在现代汉语中常见的意思是不再争执,归于和好[6]。基于中文的意思,在司法实践中,只要能够产生避免纠纷效果的协议,都可广义地称之为“和解协议”,包括了执行和解、调解、不起诉协议、以物抵债和解、还款协议等等【1】。但是从教义学上看,作为典型合同,和解有着专门的界定方式:“当事人约定互相让步,以终止或防止争执发生的契约”[7]。

学界主流意见倾向于采取广义的和解合同概念。有学者提出,建构我国的和解协议应该把执行和解和和解合同归为一类,两者虽然在是否有执行人员介入上存在差异,但都以意思表示为基础,都可以请求强制执行[8]。也有意见认为,鉴于在我国执行难的普遍现实,可以将之看做是一种和解,不需要彼此的妥协性[9]。只有个别学者从教义学的角度坚持规范的定义模式[10]。笔者认为,两种定义模式的差异不仅仅是在概念层面上“是否需要互相让步要件”的问题,更重要的是对于和解合同功能的理解差异。下文通过对概念史的梳理,来重新回答这个问题。

(二)和解合同概念的形成和演进

现代合同法中的和解的词源,可以追溯到拉丁语transactio。无论是法国法(trasazion)、意大利法(transazione)还是西班牙法(transación)中的“和解合同”一词,都由来于此。和解概念的形成源于罗马法中两个非常重要的文本。首先,在《学说汇纂》第2卷第15题名为“和解”的目录下的第一个文本中,法学家乌尔比安写道:“进行和解之人是对于疑惑事项(res dubia)或者未完成未确定的诉讼(lis incerta nequi finita)的协调。相反,如果某人以赠与为原因达成一个简约,是慷慨地给予确定和无争议之物”【2】。

这个文本揭示了和解合意的首要特征:存在疑惑的事项(res dubia)以及由此引起的尚未完成的诉讼(lis incerta nequi finita),它们意味着双方对于法律关系中的事实或者权利处于不确定的状态。这种不确定的状态可以是客观存在的,也可能存在于双方的主观想法中【3】;可以是与法律关系有关,也可能是与单纯的事实关系有关。【4】通过前提关系的不确定性,古罗马法学家把和解和其他法律行为区分开来,如果让步是在不确定状态做出,那么是和解;反之,不存在不确定状态,那只是“债的免除(remis-sio)”【5】。

后世的学者从罗马法文献中“疑惑的事项”(res dubia)以及“尚未完成的诉讼”(lis incerta nequi finita),引申出两种界定和解前提的方法:一种认为“不确定性”是“诉讼”或者“争议”的要素,因此,和解的作用即是终结或者预防争讼;另一种则把不确定性扩大化,认为它是引起诉讼的外在事实[11]。

第一种模式可以在法国的学说和民法典中看到。《法国民法典》2044条把和解定义为“用以终止已经产生的争议或防止发生争议的合同”。这是受到学者多玛(Domat)的影响,在其《自然秩序中的民法》一书中,他把和解定义为:“双方或者多方为了预防或者终止诉讼(procès),把异议(différent)转化为一致的意见,在这一方式中,每一方都喜好获利的希望并逃避败诉的危险。”[12]所以和解调整的是双方当事人意愿中明确或者隐含的“争执”[12]124。

而潘德克顿法学派遵循第二种方式,把罗马法中的“争讼之物”和“未确定诉讼”置于“不确定性(Ungewissheit)”之下。比如温德夏亦德把和解定义为,“和解是一种双方彼此让步,排除存在于双方之间关于某一事项的不确定性。这一事项可以是物的关系、债的关系,家庭关系。”[13]类似的还有蒂堡(Tibaut)认为和解的客体必须是不确定的事项,它包括了法律和事实上所有能够停止当事人主张的不确定事项[14]。这些观点影响了《德国民法典》第779条对于和解合同的界定,“双方当事人关于法律关系的争执或不确定性”。

因此,虽然从定义的外观上看,“诉讼”和“不确定性”存在着差异,但是在历史上具有同源性,在学理也存在着共同点,都表明一种请求权内容的不确定状态。和解“不确定性”,是指法律关系在事实上或法律上不存在完全的明确性[10]30;而“争议”或者“诉讼”同样必须是以法律关系上的“不确定性”为基础,双方必须在请求权的范围和大小上存在着不确定之处[16]。

不确定性前提决定了双方达成和解合同需要做出让步。如果双方有一方愿意完全放弃自己的立场,那么适用债的免除这一规范即可,反之则会引发诉讼。和解概念的第二个罗马文献就是戴克里先皇帝与马西姆斯皇帝公元294年的谕令,其中规定,“如果没有双方的给予(datio)及允诺(promisso)或者放弃(retento),和解协议不生效”(C.2,4,38)。所以,在互相让步基础上形成有偿性和双务性使它具有近似于合同的效力。因此,如果某人达成和解,最后却一无所得,此时和解是无效的,因为和解具有有偿性【6】。

《法国民法典》2044条规定的和解概念没有接受这一要件,这也是因为受到法学家多玛的影响,他认为和解的目的就在于解决冲突,即便有一方放弃了所有的权利,也算达到了合同的目的[12]124。但是民法典一经颁布,这一条文就遭到学者们的集体批判。杜兰顿(Duranton)指出,多玛和法典立法委员普雷阿梅纳(Bigotde Préameneu)的错误在于没有意识到,缺乏相互让步,全部放弃权利,只是诉权放弃或者债务免除而不是和解[17]。后来的法国司法实践中,已经把相互让步补充视为和解合同“不言而喻”的构成要件[18]。

与多玛不同,波蒂埃(Pothier)坚持了罗马法的传统,把和解定义为:“当事人以消灭既存或者未来的争讼为目的,进行给予、允诺或者放弃的合意。”[19]在此基础上,扎恰里尔(Zacchariae)最先把罗马法中“给予”、“允诺”和“放弃”概括为“相互妥协”的表达【7】,此后温德夏亦德的教科书也遵循这种模式[13]207,由此形成《德国民法典》第779条的界定方式。现在这已经成为了定义和解合同的统一模式。从旧中国的法律经验上看,从《大清民律草案》到《民国民法典》都遵循了这一界定方式。

(三)和解合同的功能与定义模式选择

基于前文分析可以看到,与一般的典型合同不同,和解不是通过主给付义务来进行分类,而是通过它的目的进行界定。它的目的即是排除法律关系或者请求权上的“不确定状态”,而“彼此让步”是这种不确定背景下私人解决冲突的自然选择,如果一方愿意全面放弃,就不会有冲突;反之如果另一方坚决不让步,最后的解决方式只能是诉讼。所以和解的功能,不在于一般意义上的化解纠纷、消除矛盾,而是从实体关系入手,使得不确定的法律关系被澄清、修整或者被新的关系所替代,由此避免诉讼。因此,基于功能的差异,它必须与广义上的和解区分开来。

第一,和解与执行和解的差异。虽然和解合同和执行和解共享“和解”的名号,但两者存在着实质的区别。执行和解是在执行过程中,双方当事人自愿就如何履行生效法律文书的有关内容达成协议,以和解协议的履行替代原生效判决文书的执行,并停止执行程序的活动[20]。它与和解合同最大的差异在于“前提的确定性”。和解合同的前提是不确定的,由此通过彼此妥协达到消除法律关系不确定性的目的;而执行和解是以生效法律文书作为前提,此时法律关系不存在争议,双方通过协议改变明确了的债权债务关系,它的基础是债的变更[21]。

类似地,我们也能把和解合同与还款协议、代物清偿区分开来,虽然后两者在实践中也具有止息纠纷的效果,但是后两者针对的纠纷并不具有“不确定性基础”,只是在债务数额明确前提下的调整实现清偿的方式,债权人减免债务或者允许以他种清偿替代原定清偿。

第二,和解合同与调解的区别。调解是当事人就争议的实体权利问题,在人民法院、人民调解委员会及有关组织主持下进行协商,达成解决纠纷的协议。虽然都以解决纠纷为目的,但是两者的差异在于,和解的中心是双方当事人,而调解中占据中心地位的是法院和调解委员会,这体现着国家意志的介入;其次,和解承认双方法律关系的不确定性,达成合意就意味着双方放弃对真实情况的探索,以新的确定的关系进行替代,而调解协议书作为法院制作的法律文书,要求必须“查明事实,分清是非”(《民事诉讼法》93条);第三,双方达成和解协议,意味着合同生效,而调解则需要在法院送达的调解书上签字,才产生效果(《民事诉讼法》99条)。与依赖自由意志的和解合同相比,调解有更多的程序性规定和强制性要求。

第三,和解与诉讼契约的区别。诉讼契约是指以产生诉讼法上的效果为直接目的的合意。虽然也是以合意为基础,并且其中的“不起诉简约”、“撤诉简约”和“不上诉契约”都可以达成争议解决的效果。但是它处分的是诉讼权利,而不是实体内容,没有涉及到双方实体的权利义务变更,而和解是对双方原来的实体关系进行变更,从而达到避免诉讼的效果。

(四)我国司法实践中对于和解合同的辨识

在明确了和解合同的功能与定义后,可以进一步考察,在我国的实践中,法官如何正确识别和解合同。从最高院的审判实践看,已经有法官在规范意义上使用和解合同概念。在“(2008)民申字第1185号案件”中,法官提出:“和解协议是案件当事人为终止争议或者防止争议再次发生,通过相互让步形成的合意,和解协议的内容不限于当事人的诉讼请求事项”【8】。此处法官使用的定义与大陆法系的传统显然是一致的。

即便不是所有的法官都能够注意到这些学理要素,但是对于按照法律法规所倡导的“协商解决”而缔结的协议,通常会被认为是和解合同。这是一个正确的辨识方式,因为在依据《合同法》128条、《消费者权益保护法》34条第1款、《道交事故处理程序》第14条、《劳动法》77条第1款和《医疗事故处理条例》46条中规定的“通过协议解决”方式来处理的纠纷中,双方之间已经存在着不确定关系和争议,当事人不愿意完全放弃自己的权利,往往会通过讨价还价来谋取利益最大化,形成相互妥协和让步的结局。

由此形成的合同,在日常生活中通常被称为“私了协议”。从中文语义上看,与追求结果和谐的“和解”相比,“私了”的目的性更为明确,意味着不希望公权力或第三者介入,通过付出一定的代价来避免诉讼的后果。这可以在“(2014)顺民初字第345号案件”雇员在劳动中受伤和公司签订的私了协议书,或者在“(2014)西中民二终字第01394号案件”的交通事故私了协议书中看到。即便双方的协议中没有“和解”的字样,法官都将之认为是双方当事人的真实意思,并且要求当事人履行合同的内容,不允许再提起原来的纠纷。在2013年最高院公报案例“黄仲华诉刘三明债权人撤销权纠纷案”中,双方当事人在工伤纠纷中达成赔偿协议后一方后悔,主张和解违反劳动法的强制性规定,但法官支持了和解的效力:“本案中双方当事人就工伤损害达成的赔偿协议,不违反法律法规效力性强制规范。”【9】

对于和解合同的识别不是一个名称上的计较,它是实践和教义学的共同要求,如果不能识别到它的特殊性,就可能会适用执行和解、调解或诉讼契约上的规定。退一步说,即便将之看作民事合同,也可能会作为一般合同进行对待,忽略了它在错误、显失公平和解除等方面的特殊性,由此会造成法律适用困难以及不公正后果【10】。

二、和解合同的效力

(一)和解合同的效力问题

作为一种合同,和解的效力自然是要求双方按照约定履行各自义务。但其与一般合同的差别在于,它的目的不只是获得给付的内容,而是实现停止争议的效果。因此,必须考察的问题是,作为一个私法上的协议,它如何能够实现程序法的效果?

从我国现有法律经验来看,和解合同所具有的排除争议效果,可能会被认为是来源于诉讼契约,因此和解往往只能转化其他诉讼行为,而不能作为一种有私法约束力的协议直接得到遵守[22];或者认为维系这种和解协议的效力来源于诉讼法中的诚信原则,并且能够产生“冻结”一审生效判决的效力[23]。这显然不符合合同法以及公私法划分的一般原理。

(二)和解合同效力理论的演进

关于和解合同的效力,在罗马法中存在着一个经典的表述:和解的效力不小于判决(C.2,4,20)。在罗马法中,和解是一种诉讼完结的原因【11】,达成和解之后就不能就原来的法律关系重新起诉,承审员也不能对原来的纠纷继续做出判决【12】。由此形成了一种学说,认为和解合同效力是“确认效”,是对原来存有争议的法律关系的重新解释与澄清,从而达到避免诉讼的效果。罗马法的立场得到了法国学说和立法的支持。《法国民法典》2052条第1款遵循了罗马法的立场,规定了“和解在诸当事人之间,具有终审判决的既判力”,通过把和解和生效判决相提并论,将和解合同看作是一种确认行为,它没有创设出新的关系,只是替代了判决对原来的法律关系进行澄清。

然而,“确认效”存在着很大的问题。首先,和解合同实际上不可能具有判决的确定力,即便在罗马法中,和解也没有判决的效力,它能产生的只是“和解抗辩(exceptio transactionis)”,如果一方没有遵守和解的内容,仍然可以重新起诉,只不过另一方可以对此提起抗辩。判决的效力优先于和解,如果判决已经生效,双方就不得再进行和解【13】。其次,确认效与和解合同的特征是冲突的,因为缔结和解本来就需要相互妥协来超越争讼,在这样的过程中会自然而然产生出新的法律关系,不仅权利义务的内容与原来的法律情势不符,甚至可能完全超出了争议的范围。基于这种视角,和解的效力被认为是能够创设出一种新的确定的情势以替代原有存在争议的情势,这种观点被称为和解合同的“创设效”。

在现代理论中,“创设效”代替“确认效”占据了主流地位。德国法没有延续罗马法和法国法的立场,而是在学理上采取一种综合考察的视角,认为需要通过比较新旧法律关系来决定原来的争议与和解合同之间的具体关系[10]136。立法上最为明确展示这种学理变化的是1942年的《意大利民法典》1965条第2款。它规定在和解合同中,“相互让步也可以产生、变更或消灭不同于当事人的请求和异议所构成的关系。”[25]此时,和解合同的客体就不再只是对原来争议的延续,也可以超出争议范畴,和其他法律行为产生竞合,形成一种“混合的和解”。比如说双方对一块非常狭小的土地所有权发生争议,可以通过一个买卖合同避免争议,一方支付一笔价金,整片土地的所有权人获得其所有权,于是经过和解合同,双方在原来的地役权冲突之外,形成了一个买卖合同的关系。

(三)我国司法实践中和解合同效力的还原

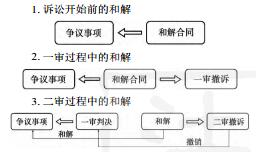

基于前文的分析可以看到,和解合同停止纠纷的效力,无论是“确认效”还是“创设效”,都是针对原来的实体关系:或者是对之确认和澄清,或者是改变和更新,而不是直接对判决进行和解。对于生效判决的和解是无效和解。无论是在诉讼开始前,一审过程中或者二审开始后,和解的对象都只是存在着争议的实体关系,如下图所示

但是在我国的实践中,和解的对象却被看作是判决,由此不得不建构出和解效力可以冻结生效判决以自圆其说。以“吴梅案”为例,双方在一审判决后二审过程中达成和解协议,一方撤回上诉,另一方放弃利息。“撤回上诉”意味着仅就上诉为撤回,其后果是一审判决生效,由此使得和解的对象从争议变成了一审判决。

笔者认为,这并非是因为我国的和解合同存在特殊之处,而是没有厘清一些外在因素所致。首先,没有区分二审中的和解合同与执行和解的差别。对于执行和解而言,和解的对象是判决,但是对于二审中的和解合同来说,它要和解的对象并不是一审判决,而是原来争议的对象。其次,从“吴梅案”双方和解协议的字面内容上看,是要“撤回上诉”,它的效果是一审法院作出原告胜诉被告败诉的判决生效。但是双方和解的目的不是要使得一审生效,而是要用和解合同确定的权利义务关系替代原来的权利义务关系,这种撤诉在学理上称为“二审撤诉”,其效果是连一审判决一起撤销,使得法院不对纠纷作出任何判决【14】。

面对“吴梅案”中生效判决与和解协议并存的状态,学者们不断尝试从各个角度进行学理建构,认为它具有替代执行力,能冻结生效判决[23]76,或者它是一种“撤回上诉条件的合同”,只有撤回上诉,和解才能生效[26]。然而却忽略了该案在前提上存在着错误,即“和解”与“执行和解”不分,“二审撤诉”与“撤回上诉”混淆,由此得出的结论必然违背了合同法原理。

如果说,在“吴梅案”的研究中出现这种局面的原因,可能是由于原来的诉讼法没有明确规定“撤回上诉”和“二审撤诉”的差别而导致的纰漏。但是随着2015年《新民诉法解释》的出台,其第338条和第339条已经明确了和解产生的效果是后者而不是前者。根据《解释》第339条的规定,第二审程序中达成和解协议产生的是二审撤诉的效果,根据第338条规定,它的效力是应当一并裁定撤销一审裁判,这使得和解合同的效力与程序法的效力并行不悖。显然2015年《新民诉法解释》的效果更为符合和解合同的学理。

三、和解合同中的错误

(一)和解错误的特殊性

和解是在不确定状态下达成的协议,因此容易引发事后的反悔或主张重大误解撤销合同。作为合同,它应该受到意思表示瑕疵的影响。但和解的目的在于排除争议关系的不确定性,如果允许轻易地撤销合同,会使得合同目的落空。所以在大陆法系的传统中,和解合同的错误一直是一个非常复杂的问题,它不仅适用民法总论中的一般错误,包括动机错误、性质错误、交易基础障碍等等,而且包含了和解合同的特殊错误类型,即争议错误、非争议错误以及和解基础的问题。

但是,在我国的司法实践中,法官只能依靠《民通意见》第71条对和解合同进行规范,自由裁量权和负担都过大,不利于法律适用。下文尝试将和解合同错误的特殊性进行分析,以便为《民通意见》第71条的适用提供借鉴。

(二)争议事项错误不可撤销

和解的目的在于排除不确定性而非获得对待给付,如罗马法学家保罗所言:“放弃争讼本身就足以构成(和解)给付的原因”【15】。因此,如果双方达成和解,而后另一方发现真实情况,比如证明文书,不能因此要求撤销和解【16】。基于罗马法的传统,可以把和解的错误分为“争议事项的错误(error in caupt controversum)”和“非争议事项的错误(error incaupt non controversum)”。

争议事项是指决定争议请求权产生、变化、消灭的事实整体,它们导致了双方请求权存在与否和范围大小的争议,使得双方处于对立状态[27]。从民法一般的错误理论看,争议事项的错误是双方当事人订立合同动机上的错误。虽然它源于客体自身的性质,并且严重影响标的的价值,但是从交易基础上看并不具有重要性,因为合同的目的恰恰是为了排除争议,所以不能构成性质错误。比如双方对于仓库中的散货达成买卖合同,突然发现其中隐藏的一批被忽略的货物,这足以导致买卖合同被撤销,但不会影响和解的效力。

争议事项的错误不能撤销,因为这会导致合同的目的不能实现。在所有的民法典背后,都有一条不成文的规定,“和解的争议事项错误不可撤销”。虽然法国法(第2052条)和意大利法(第1972条第2款)仅规定对于争议事项的“法律错误”不可撤销,德国法甚至没有明文规定这一点,但它们的司法实践都排除了全部争议事项错误的可撤销性【17】。

从我国法来看,面对和解的争议事项错误,此时法官可以依照合同的目的,基于和解合同排除不确定性的功能,限缩解释《民通解释》第71条,否认重大误解的存在,以维持和解的效力。以(2013)枣民四商终字第7号“范和强与中国人民财产保险股份有限公司枣庄市分公司、中国人民财产保险股份有限公司台儿庄支公司保险合同纠纷案”为例,在发生交通事故后,保险公司与投保人签订了和解合同,一次性赔付82000元。协议签订后,原告发现被告人没有投保交强险,而在赔付款项中,68713.5元是属于交强险的赔付范围。原告以重大误解为由,要求撤销交强险这一部分的赔偿金。

显然,本案中当事人对于计算方式和赔偿数额都存在着错误,如果是在一般保险理赔的案子中,可以按照计算错误要求撤销,但是本案中法官特别强调这是一个“保险和解”,由此认为:“本案是保险理赔和解,对合同的标的、投保情况、赔付数额等因素,应认定为其对赔付数额有了充分认识后的真实意思表示,因此不存在重大误解。”

(三)非争议事项错误与和解错误的撤销问题

与争议事项相对的是非争议事项。非争议事项错误范围非常宽泛,包括所有外在于和解合同前冲突关系的错误。从现代民法理论上看,只要与争议事项无关,如主体错误、让步内容的错误、计算错误、彼此让步的给付错误等等,都可以适用总则中对于错误的一般规定。但是,有一种特殊的非争议事项错误,它超出了法律行为的一般错误范围,需要特殊的规定。它虽然只是属于单纯的动机错误,但直接影响到了和解合同之前的不确定关系的存在基础。《法国民法典》和《意大利民法典》遵循罗马法的立场,以列举的方式对于这些特殊的动机错误做出规定:对无效文件的和解无效(C.1,18,4;法民2054条;意民第1972条第2款),对于伪造文件的和解无效(C.2,4,42;法民第2055条;意民第1973条),以及对于生效判决的和解无效(D.2,15,7;法民2055条,意民第1974条)。

在罗马法传统的列举模式基础上,在《潘德克顿教科书》中,温德夏亦德提出了“前提的缺乏”概念,它包含三种情况:第一,和解的前提构成彼此给付内容的基础,前提的错误会导致给付的不当得利返还;第二,和解的前提在和解中被认定为真实,它的不真实性会排除争议的存在;第三,和解的前提存在争议,意味着争议仍然没有解决,所以对于生效判决进行的和解是无效的,此时不存在争议[2]207-208。由此形成了《德国民法典》第779条的“和解基础错误”这一术语,它从抽象上涵盖了所有存在于双方的动机之中,对默认为争议事项所依附的确定事实发生认识错误,客观上排除了争议本身的存在,因此使得和解合同无效的情形[10]136-137。

从私法史的角度可以看到,《法国民法典》2054条到2056条和《德国民法典》第779条虽然外表相差甚远,但都表明一种共同的立场,即缔约基础的错误可以导致和解无效。而德国法的进步在于将之从一般的缔约基础抽象化为专门的“和解基础”,并且以双方共同的动机错误使之与民法总则中的错误理论衔接起来。从错误理论上看,和解合同基础错误是属于双方主观交易基础的错误,其特殊之处在于,错误不是导致合同的目的不能或者给付极其不平衡,而是能够排除争议状态,双方知道真实情况就不会缔结合同。

从我国法的情况上看,和解合同基础错误虽然不属于《民通意见》第71条规定对行为的性质、对方当事人、标的物的品种、质量、规格和数量的错误认识,但是如德国法学家布洛克斯所言,在缔结合同时双方默示的动机存在错误的情况下,仍然要求严守合同,违反了诚实信用原则【18】。因此可以通过诚信原则扩张适用《民通意见》第71条的规定,以救济和解基础错误。

虽然整体而言,法官常常缺乏区分和解争议问题错误与基础错误的认识,比如在刑事诉讼中的损害赔偿和解中,有判决直接认为:原告不承担刑事责任,和解协议应属于重大误解而签订【19】。但是在未经鉴定的工伤赔偿和解问题上,则存在着较为统一的处理方式,即允许撤销合同[29]。此时,有法官明确地把重大误解与和解基础错误联系起来:“法律上的重大误解系指表意人对行为的性质、对方当事人或合同基本内容等发生错误认识,使行为后果与自己的意思相悖,并造成较大损失的行为。误解的内容应当是重大的、直接涉及构成民事法律关系基础的事实。”【20】而且,即便双方约定了“所有纠纷解决”,“永远不得反悔”,法官也可以通过重大误解撤销合同【21】。由此,通过对于《民通意见》第71条进行缩限解释或者扩张解释,可以对和解错误提供救济。

四、和解合同的解除

(一)和解合同的解除问题

在一般的合同中,当相对方的违约行为导致合同目的不能实现时,守约方能够行使解除权,从而要求财产回复原来的状态,这也应该适用于和解合同。但是在二审过程中达成和解的情况下,在一方不履行债务时,法院直接适用《民诉法解释》第233条的规定,恢复原审生效判决,并没有给《合同法》94条第3款的适用留下余地。由此引发和解合同是否可以解除的思考。

(二)和解合同解除理论的演化

和解合同是否可以解除是和它的效力理论联系在一起的。如果主张和解的性质是“确认效”,那么和解缔结的关系只是对原来法律关系的确认和澄清,两者具有同一性,不能被解除。反之,如果承认和解合同产生的是“创设效”,那么产生出的就是新的关系,对它的解除,当然可能回复到原来的关系中。

罗马法中和解协议具有确定效,这使其具有不可解除的特点。即便是非违约方,也不能解除和解协议,而只能要求对方继续履行。无论是对方的履行具有瑕疵(比如交付的土地受到追夺)【22】,还是不履行约定的义务【23】,守约方只能要求继续履行而不能解除合同,只有在双方合意(mutus dissensus)的情况下才能解除【24】。

这一理论在法国法中得到延续。早期民法理论中和解是不能解除的,比如多玛认为和解是不能单方解除的,只有双方合意才能解除[30]。但是随着现代合同法理论发展,学界认为和解合同作为双务合同应该可以适用《法国民法典》1184条的单方解除权,由此使得学理和司法实践产生冲突[31]。最终,1977年法国最高法院的判决认为,和解合同属于双务合同的一种,法典第1184条关于合同解除应该没有例外地得以适用[32]。

但是考虑到基于和解合同中彼此的妥协与让步,可能导致双方的法律关系发生变化,甚至替代原来的法律关系。比如甲乙由于对房屋租金标准发生争执,后来达成和解,签订了对于房屋的买卖合同,此时原来的法律关系已经发生了变更,就不能回复到对于租金的争议。将这一理论体现在立法中的工作是由《意大利民法典》所完成,其1976条规定:“和解因不履行而解除。如果先前存在的关系基于债务更新而消灭,则不得因不履行而解除和解。”在原来法律关系延续的情况下,和解可以被解除并回复到原来的状态;反之,原来的关系被和解所形成的新的法律关系所替代,所以不能被解除。因此,在解除的过程中就必须考虑和解是否发生了更新。

对于这一点的判断,必须把和解的更新与债的更新区别开来。首先,在和解的更新中,它的目的是替代原来的关系,而债的更新是为了消灭原来的关系。所以和解的“更新”不需要消灭原来的争议关系,“更新”判断的依据在于新旧关系之间达到不能兼容的程度,或者和解合同通过全新的不同的法律关系替代了原来的关系[33]。其次,债的更新只能产生债的效力,通过和解可以产生出不同于原来的债的关系,甚至物权的效果。最后,债的更新的构成要件包括待更新的债、更新的意图和新的给付内容。如果不存在原来的债务关系,更新不发生效力。而和解则不同,因为原来的债务关系不适宜确定双方的关系,比如侵权中的赔偿之债或者原来的合同无效,需要和解确定双方的立场,它给予原来的债全新效力[34]。

在明确了和解的更新效果之后,可以对和解合同的解除,进行以下的分析。

首先,如果原来的法律关系在和解之后并没有产生新的权利义务关系,只是对于争议进行确认和澄清,则不能进行解除,因为前后关系具有同一性。比如甲乙达成买卖合同的预约,甲在某日交付房产,乙支付房价。双方发生争议,经过和解甲推迟了交付的日期而乙则降低了一部分价款。但是后来甲没有继续履行。在这种情况下,一方减少价款另一方推迟日期,在和解合同中并没有新的权利义务关系产生,只是对原来的法律关系的确认,所以和解合同的效力仍然是来源于法律的法律关系,它没有履行的是原来的法律关系,所以此时不能解除[35]。

其次,双方通过和解增加了新的权利义务,但是并没有完全消灭原来的法律关系,此时双方可以解除合同回复到原来的争议状态。比如甲租用了乙的房屋开了修车铺,但是双方就租金发生争议,经过和解,甲减少支付租金但必须承担为乙修车的义务,后来甲没有履行自己的义务。此时可以要求解除和解合同[34]252-253。

再次,双方经过和解合同,对原来的法律关系进行了完全的替代,此时不能要求通过解除合同回复到原来的争议关系,因为原来的关系已经不存在了。比如甲长期在乙的住宅边的小路通行,他认为自己有法定的通行权,而乙认为他没有这样的地役权,后来双方达成和解,甲以较低的价格买下了这一条小路。但甲迟迟没有提交价金。显然,在这个案例中,和解产生了更新的效果,买卖合同替代了原来的地役权纠纷。在这种情况下,合同仍然可以被解除,只不过,此时不能要求解除回到原来的法律关系之中。

(三)《合同法》94条第3款在和解合同中的运用

基于前文的分析,作为一种合同,和解可以适用《合同法》94条第3项的法定解除权。但因为和解合同涉及到了前后法律关系的变化,如果允许解除,就意味着要回复到原来的争议关系。然而原来的法律关系可能基于和解的“确认”而与新的关系同一化,或者基于“更新”而被消灭。这决定了和解合同中解除权行使存在更多的限制。在实践中,法官已经意识到了和解合同存在着更新的效果,比如(2015)津二中民一终字第1244号案中,法官明确指出:“《和解协议》与原案相比,不仅主体不同,且在前案借贷问题外又掺入合伙等问题,故该协议所确定者,显然系与前案借贷关系不同之法律关系,该协议的达成,具有创设新的法律关系的效果,即以新的法律关系替代原有法律关系。”【25】这一判决非常清晰地展现了和解合同带来债的更新的效果。因此在和解合同中适用《合同法》94条第3款时,需要将其与债的变更和更新的理论联系起来。

结论

在私法史和教义学的视角下完成对于和解合同的研究之后,可以得出以下的三个结论。

(一)传统和解精神的现代合同法转型

我国传统息讼的思想可以追溯到周易,如卦辞所言:“讼,有孚,窒惕,中吉,终凶”[36]。几千年的意识传统中,无论是官员还是民众都在追求一种贱讼、息讼乃至于无讼的理想。但这种理念是以农业社会传统为背景,儒家文化为基础,以及深受儒家文化影响的官员士绅阶层作为强制力保障。在当代中国,个人主义、权利意识的兴起,工商业文化的发展,法律规范的建立,都使得传统的和解精神渐渐蜕变为一种单纯的道德诉求。提倡多元化的非讼纠纷解决机制,也不可避免存在着诸多缺陷,理性化程度偏低,权威性不够,缺乏法律上的执行力等问题,难以满足日益复杂的社会纠纷的解决需要[37]。

与简单的道德诉求相比,和解合同更有可能成为这种传统理念的效力基础:作为一种以排除纠纷为目的的合同,在契约精神的基础上,辅以一系列的技术要素:不确定前提、彼此让步、争议事项错误、和解基础错误、前后法律关系的变化与解除,由此将社会安宁的道德诉求与民法的形式理性衔接在一起。

(二)实体法对于和解合同的话语权

虽然和解合同的目的在于平息双方的争议,但是它的基础仍然在于合同法。它的效力源于双方的合意,受到了意思表示瑕疵的影响,不能对抗生效判决,能够被解除。在此基础上,结合和解合同的特殊性,才能保证法律的准确适用。

和解合同与其他合同的区别在于:首先,和解合同的界定不在于它的主给付内容,而是其排除不确定性的功能,由此形成定义中的不确定性(或者争讼)前提和彼此让步要件。其次,和解合同的效力在于确认和变更原来的法律关系,并不是对判决进行和解,也不具有对抗生效判决的效力。第三,由于双方的合意是在不确定的情况下达成,所以对于和解争议的错误不得要求撤销。第四,由于和解涉及到前后法律关系的变化,经过和解所确认或者更新的法律关系,不得要求解除回复原状。由此可见,抛开实体法的框架,和解合同的运作就会无所适从。

虽然通过当事人之间的和解化解纠纷,避免裁判硬性解决是我国长期以来的传统,但受到民事诉讼体制的制约,司法实践并没有将和解合同与执行和解、调解协议和诉讼契约区分开来。从近年来的发展情况看,诉讼法的指导性案例和司法解释在不断消解实体法制度,从2012年的最高院公报的“吴梅案”到2015年的《民诉法解释》都会对和解合同的效力、解除等问题产生很大的影响。然而这些解释主要是为了解决诉讼法上的个别问题产生,缺乏一个对实体的合同关系进行全面考量的基础。所以,借着制订《民法典》的时机,依照学理吸收以往判决中的优秀经验,形成以实体法为中心,与诉讼法沟通顺畅的和解合同规范。

(三)和解合同法典化的径路选择

在和解合同法典化的过程中,各国(地区)《民法典》遵循自己的时代特征和理论径路以不同的方式进行建构,彼此间存在巨大的差异。《法国民法典》有15个条文涉及和解合同(2044条到2058条),而《德国民法典》仅有1条(第779条)。相应的,追随法国模式的1942年的《意大利民法典》有11个条文;而追随德国模式的《日本民法典》只有2条,我国台湾地区“民法典”有3条;1869年的《阿根廷民法典》曾有25个条文,而经过改革,2015年新颁布的《阿根廷民商事法典》只剩下7个条文。

虽然外形差异明显,但是从罗马法传承的角度上看,只是不同的继受方式的体现,并没有质的区别。《法国民法典》秉承了罗马法中决疑术的思维方式,几乎所有的规范都可以在罗马法中找到对应。由此在主体、客体、欺诈、胁迫、错误(主客体错误、计算错误)、违约金方面都做了专门的规定,而这些内容在很大程度上也和合同法的一般规范是重叠的。但与此同时,它也对和解合同的典型事由进行了完整规定,比如和解的解释、和解中的监护人问题、和解之后发现文书是无效、伪造等等,便于法官适用。

与之相比,德国法通过法律行为理论以及新术语的创设,将罗马法文献高度抽象化地纳入现代合同法体系中。它唯一的规范只包含了和解合同的定义以及和解错误的撤销问题,其他则交给总则的法律行为规范进行处理。

后续的民法典兼采了双方的特点,一方面借鉴德国法的现代精神,抛弃了繁琐过时的规定;另一方面也保持了罗马法以来对于典型情况的规定,没有全盘接受抽象模式。以我国台湾地区的“民法典”为例,它同样是以法律行为理论为基础来建构和解合同,但又维持了法国法的列举方式。该法第738条就是混合继受的典型,它列举了三种可撤销的错误类型:第1款,事后发现文书伪造变造;第2款,和解时不知道存在着确定的判决;第3款对于当事人之资格以及重要之争点有错误。前两款显然是拉丁法族的模式,而对于第3款,早期的观点认为,近似于法国法第2053条,应将之理解为和解客体的实质发生错误[7]872-873,而现代的观点更倾向于应该以德国法上的和解基础错误作为学理依据来解释,将之看做是一种独立于民法动机的错误[38]。由此形成了典型列举和抽象概括并存的局面。

笔者认为,在学理提供足够支持的情况下,和解合同的内容最低限度只要包含和解的定义以及错误即可,这已经为德国模式所证明,结合我国司法实践的具体情形,混合继受两者的特点是一种更为务实的选择。除了和解合同的概念之外,引入争议事项错误以及和解基础错误概念是非常有必要的,它们的成熟度和实用性已经在私法史和比较法的研究中得到证明,也由此可以展示出我国民法典的后发优势。

【注释】

【1】在“北大法宝”中,以“和解协议”和“执行和解”为关键词,共有案件27185件(其中民事占26049件);以“和解协议”和“调解”为关键词,共有案件25882件(其中民事占14518件),以“和解协议”和“还款协议”为关键词,共有案件1102件(其中民事占1041);以“和解协议”和“代物清偿”,共有民事9件。

【2】D.2,15,1

【3】C.2,4,2如果某人和姐姐达成一个关于遗产的和解,必须支付给她一笔钱,事后发现,对于遗产其实不存在争议,但是该人由于畏惧诉讼而进行了和解,那么债务仍然是存在的。

【4】D.2,15,8pr -6在赡养中,对于给付的金钱总数没有疑问,但是对于如何支付金钱的方式存在争议,也可以达成和解协议。

【5】C.2,4,12

【6】C.6,31,3

【7】扎恰利尔把和解界定为:“和解是一种双务合同,当事人各自放弃一部分自己的请求权,或者通过相互妥协的方式,终结已经产生或者将要到来的争讼。”据意大利学者Michele Antonio Fino考据,意大利译本中,可以发现扎恰里尔是第一个把戴克里先的冗长表述概括为“相互妥协”的学者,但基于材料的问题,现已找不到原版德语文本进行对照,第3版和第7版的德语本中没有找到相应的语词。(Michele Antonio Fino, L’archetipo contrattuale transattivo: radici storiche e ruolo attuale nell’ordinamento, in Rivista di Diritto Romano, 1(2001),p.435.)

【8】(2008)民申字第1185号,“无锡活力保健品有限公司与杨培康专利权权属、侵权纠纷申请再审案”。

【9】 2013年最高院公报,“黄仲华诉刘三明债权人撤销权纠纷案”。

【10】参见:胡建勇.意思表示“错误”之范围分析[J].人民法院报,2006-06-27(C03).由于没有意识到本案中法律问题是发生在和解合同中,所以法律适用产生很大的困难。由此引发学者对此进一步的探讨。(参见:班天可.论民法上的法律错误——对德国法和日本法的比较研究[J].中外法学,2011(5).)

【11】C.2,4,16

【12】D.4,8.32,5

【13】D.4,8.32,5

【14】从理论上看,关于“撤诉“和“撤回上诉”的区分,参见:林剑锋.设定与限制:论民事上诉审中的撤诉[J].中外法学,2015(3):809;严仁群.二审和解后的法理逻辑:评第一批指导案例之“吴梅案”[J].中国法学,2012(4):166.林文在区分两者之后,也提到撤回上诉与和解合同的矛盾,严文提到撤诉与撤回上诉区别,但没有从实体法的角度继续分析这种差异,而是继续延续“撤回上诉”的路径进行分析。

【15】D.12,6,65,1

【16】C.2,4,19

【17】法国法部分参见:周建华.法国民法典中的和解合同[J].人大法律评论,2012(1):119;德国法部分参见:和解合同的实体法效力——基于德国法视角的考察[J].2015(5):136;意大利法部分参见:肖俊.意大利民法中的和解合同[J].苏州大学学报法学版,2015(4):30.

【18】双方动机错误与诚信原则的关系见:[德]汉斯·布洛克斯,沃尔夫·迪特里希·瓦尔克.德国民法总论:第33版[M].张艳,译.北京:中国人民大学出版社,2012:287.

【19】参见:(2014)吴江民初字第1270号沈学华诉胡建思不当得到纠纷案。

【20】(2015)菏民一终字第487号,“安连明与张玉娟等健康权纠纷上诉案”。

【21】(2010)安民一终字第71号,“第二医院与岳爱琴医疗损害赔偿纠纷案”。

【22】C.2,4,33

【23】 D.2,4,28

【24】C.2,4,14,D.12,6,23,4

【25】“杨文秀与黄增强、李忠庆等追偿权纠纷二审案”(2015)津二中民一终字第1244号。

[参考文献]

[1]李大君.无约束的资本伤不起的工人——建筑业农民工职业安全与职业保护调研报告[J].建筑,2013(3):9.

[2]张妮莉,赵静.医疗纠纷案例处理方式的Meta分析[J].中国医院管理,2014(2):52.

[3]何不归,萧成.职业病‘私了’贻害无穷[N].工人日报,2003-11-12.

[4]最高人民法院案例指导工作办公室.指导案例2号《吴梅诉四川省眉山西城纸业有限会司买卖合同纠纷案》的理解与参照[J].人民司法应用,2012(7).

[5]王先谦.荀子集解[M].北京:中华书局出版社,1988:150.

[6]辞海[M].上海:辞书出版社,1999:4939.

[7]史尚宽.债法各论[M].北京:中国政法大学出版社,2000:855.

[8]王利明.论和解协议[J].政治与法律,2014(1):53.

[9]贺剑.诉讼外和解的实体法基础[J].法学,2013(3):146.

[10]庄加园.和解合同的实体法效力——基于德国法视角的考察[J].华东政法大学学报,2015(5):132-133.

[11]Ferdinando Treggiari, Voce, Transazione (diritto intermedio),in Enciclopeida del diritto, XLIV, Milano, 1992,p.809.

[12]Jean Domat, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Vol.premier, Nyon, 1767,p.124.

[13]B. Windscheid, Diritto delle pandette, vol. II, trad.e note di Fadda e Bensa, Torino, 1903,p 202-203.

[14]Giusto Thibau, Sistema del diritto delle pandette. Vol, 1 recato dal tedesco in italiano e fornito di un’appendice per Giuseppe Colucci, Napoli, 1857,p.464.

[15]庄加园.和解合同的实体法效力——基于德国法视角的考察[J].华东政法大学学报,2015(5):130.

[16]Dario Colangeli, La transazione, Milano, 2012, p.26-27.

[17]F. Duranton, Corso di dritto francese secondo il codice civile, Vol 18,traduzione italiana, Napoli, 1847,p.426-429.

[18]周建华.法国民法典中的和解合同[J].人大法律评论,2012(1):114-115.

[19]R. G. Pothier ,Le Pandette di Giustiniano disposte in nuovo ordine, trad.it. I, Venezia, 1841,p.136.

[20]肖建国.民事执行法[M].北京:中国人民大学出版社,2014:186.

[21]肖建国,黄忠顺.执行和解协议的类型化分析[J].法律适用,2014(5):27-29.

[22]张卫平.民事诉讼的契约化——民事诉讼修改的基本作业[J].中国法学,2004(3):85.

[23]王亚新.一审判决效力与二审中的诉讼外和解协议——最高人民法院公布的2号指导案例评析[J].法学研究,2012(4):79.

[24]庄加园.和解合同的实体法效力——基于德国法视角的考察[J].华东政法大学学报,2015(5):136.

[25]意大利民法典[M].费安玲,译.北京:中国政法大学出版社,2004:463.

[26]隋彭生.诉讼外和解协议的生效与解除——对最高人民法院《指导案例2号》的实体法解释[J].中国政法大学学报,2012(4):75-76.

[27]Emanuele Indraccolo, commentario del codice civile, art1861-1986,diretto da Enrico Gabrielli, 2011,p.736-737.

[28]B. Windscheid, Diritto delle pandette, vol. II, trad. e note di Fadda e Bensa, Torino, 1903,p.207-208.

[29]杨莉莉.工伤私了后反悔缘何法院也支持[J].中国人力资源社会保障,2014(3):52.

[30]J. Domat, Le leggi civili disposte nel loro ordine naturale, seconda edizione veneta, traduzione italiana, Bertolini ,Tomo III, Venezia, 1802,p.179.

[31]Sindic Barbara, “Le contrat de transaction”,in ecyclage en Droit, Droit des Contrats, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007,p.135.

[32]Cass.,6 avril 1977,Paris, 1977,I. p.836. cfr. Sindic Barbara, “Le contrat de transaction”,in Recyclage enDroit, Droit des Contrats, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007,p.135.

[33]Cass. civ.,Sez. II.9.1.12.1996,n.10937,GI, 1998,p.32.

[34]Santoro-Passarelli, La sazione, NAPOLI, 1963,P.83.

[35]Guseppe Gennari, La risoluzione della transazione novaiva, Milano, 2005,p.244-245.

[36]杨永林.《周易·讼》卦与中国古代的诉讼观念[J].周易研究,2008(6):81-82.

[37]马国强.和谐社会中视阈中的纠纷解决机制[D].长春:吉林大学,2007:36.

[38]陈自强.和解与计算错误[M].台北:元照出版公司,2014:289-290.