我国保险法采取合并立法体例,立法者长期以来侧重于保险业法的修订完善,对保险合同法则兴趣寥寥。[1]以责任保险为例,立法仅以2个条文简单应对,对至为重要的第三人直接求偿权和保险人的抗辩义务几未涉及。对前者我国学者已形成共识,即应在强制责任保险以及任意责任保险的被保险人死亡、破产、被宣告失踪时,赋予第三人对保险人的直接求偿权。这也与国外新近相关立法,如德国2008年《保险合同法》第115条、英国2009年《第三方当事人权利法案》第1条等立场一致,故不再赘述。但是对于后者,却仅有少数学者作过探讨,[2]许多问题仍有待明晰。本文尝试借鉴先进国家或地区的相关立法经验,结合国内外有关保险实务对其作出深入探讨,以期对我国相关立法的完善和司法操作有所助益。

一、责任保险人抗辩义务的法理基础与内涵

(一)责任保险人抗辩义务的法理基础

责任保险人的保险责任不仅仰赖于保险合同的约定,还取决于第三人对被保险人的索赔结果。由于奉行损害填补原则,其补偿范围限于填补被保险人因向第三人承担赔偿责任所遭受的财产贬损。加之为督促被保险人尽快赔付,保护第三人利益,各国保险法大都规定,责任保险人不得在被保险人实际对第三人赔偿前向被保险人支付保险金。例如,我国《保险法》第65条第3款规定:“责任保险的被保险人给第三者造成损害,被保险人未向该第三者赔偿的,保险人不得向被保险人赔偿保险金。”这将使责任保险人无法以代位权人的地位,对抗第三人对被保险人的索赔。故而为“防止被保险人以责任保险为凭恃,任意就被保险人对第三人之赔偿为承认、和解或赔偿,致增加保险人之负担”,[3]保险条款常约定,保险人有权参与被保险人抗辩第三人索赔的活动,直至控制抗辩过程。[4]部分国家(地区)甚至在相关立法中对此直接予以肯认。例如,我国台湾地区“保险法”第93条,《韩国商法典》第723条第3款等。我国《保险法》虽未作规定,但保险实务却遵循这种惯例。例如,平安保险公司的《公众责任保险条款》(2009N48号)第21条规定:“未经保险人书面同意,被保险人对受害人作出的任何承诺、拒绝、出价、约定、付款或赔偿,保险人不受其约束。”第22条规定:“保险人有权以被保险人的名义处理有关诉讼或仲裁事宜,被保险人应提供有关文件,并给予必要的协助。”[5]

在保险人取得控制抗辩活动的权利后,被保险人在对抗第三人索赔时,将完全受制于保险人的意志。如果保险人决定不参加抗辩,则一方面为顾及保险人的利益,被保险人就抗辩作出的一切决定均需征得保险人同意;另一方面,限于被保险人的经济实力与专业能力,其对抗第三人请求的能力明显弱于保险人,易给自身增加损失风险。而依据作为保险合同基础的诚实信用原则,所有民事主体应以不损害他人利益为前提,追求自身之权利。即保险人行使抗辩控制权有为被保险人利益计,使被保险人利益免受损害的义务。因此,作为取得抗辩控制权的对价,保险人应向被保险人承担抗辩义务,[6]以免除被保险人因必须抗辩受害人索赔而不得不承受的焦虑、不便与劳顿。[7]这种义务是补偿义务外的独立义务,二者共同构成责任保险人的主给付义务。[8]

(二)责任保险人抗辩义务的法律属性与基本内容

1.抗辩义务的法律属性。若保险合同仅约定保险人享有抗辩控制权,其有无抗辩的义务?当合同明确排除保险人负担抗辩义务时,该约定是否有效?这两个问题的答案都系于对抗辩义务法律属性的界定。对此,各方存在较大争议。英国法认为,保险人的抗辩义务源于保险合同的约定,而非法定义务。[9]在实务中,保险条款通常也仅会授予保险人抗辩控制权,并不会强制保险人为被保险人进行抗辩与和解。在加拿大,《魁北克民法典》第2503条规定:“若任何对保险合同享有利益之人面临索赔,保险人必须为其进行抗辩。”但加拿大其他适用普通法的省则坚持认为抗辩义务是合同的产物。[10]在美国,虽然保险条款的规定不尽一致,有的规定保险人有抗辩的权利与义务,如ACE集团的商业一般责任条款承保范围部分(Commercial General Liability Coverage)第1(a)条,有的则规定保险人有权利而无义务抗辩,如丘博集团的董事责任保险条款第15(a)条,但判例法却坚持抗辩义务的法定性。[11]这意味着保险人不得以合同约定或被保险人自己选择为由免除抗辩义务。

笔者认为,我国应将责任保险人的抗辩义务界定为法定义务。首先,这更加契合责任保险的价值目标。在人类进入风险社会的背景下,保险产品开始被赋予公共物品属性。正如学者所述,“它不仅是一种经济补偿和社会再分配的手段,也不仅是以物质财富保障为中心,而是逐渐转向以人的生存发展和提高为中心。”[12]它能将个体所面临的难以承受的风险在共同体成员间进行分摊,帮助被保险人应对未来的不测,完成对日后生活的合理规划,维持内心的平静和安宁。具体而言,责任保险的价值目标既体现在填补被保险人因承担赔偿责任而遭受的财产损失,也体现在使被保险人免受因必须抗辩第三人索赔而不得不承受的生理与心理困扰。被保险人的权利不是单纯的金钱给付请求权,而是由免责请求权和抗辩请求权共同构成的法律保护请求权。[13]若视之为约定义务,就意味着保险人可以通过对保单条款的约定排除义务,使责任保险价值目标的实现不尽充分。况且,“法定的抗辩义务最终也有利于处于同一危险共同体内的全体被保险人,因为抗辩以更富效率和规范的方式进行,且能避免权利请求或诉讼中的恶意串通和欺诈”,[14]进而压缩抗辩成本,并可能以削减保费的方式回馈消费者。其次,基于权利义务的平衡,抗辩义务也应界定为法定义务。立法或保险合同允许保险人控制抗辩与和解活动,对第三人的请求,被保险人不得自行承诺或拒绝。抗辩律师乃至抗辩策略的选择也由保险人决定。这使被保险人的利益实际控制在保险人手中。若不将抗辩义务界定为法定义务,可能导致保险人仅享受权利而不承担义务,诱发严重的利益失衡。再次,抗辩义务并非约定性质的补偿义务的派生物。[15]只有被保险人对第三人的赔偿责任已经法院判决确定,且该责任属于承保范围时,保险人才负补偿义务。而在多数法域,只要第三人诉请被保险人承担之责属于承保事项,无须法院的确定判决,保险人就应当承担抗辩义务。[16]最后,抗辩义务的法定性符合我国实际。我国保险条款几乎皆赋予保险人抗辩控制权,却只字不提其应负的义务。[17]华泰保险公司的董(监)事责任保险条款([2004]第31号)第5(d)条甚至规定:“华泰有权但无义务参与对本保险合同的任何赔偿请求的调查、抗辩或和解。”就此而言,若将抗辩义务界定为法定义务,可有效改善被保险人的不利地位。对保险人而言,也有利于拓展责任保险市场。毕竟,现行任意责任保险发展的局限在相当程度上是由于未能向被保险人提供更加充分且契合其需要的保障,如替代抗辩服务。[18]这一做法也有比较法上的依据。德国2008年《保险合同法》第100条就明确规定:“在责任保险中,对于保险期间内发生事故导致第三人向投保人提出索赔或第三人向投保人提出无据之索赔的,保险人有义务代替投保人应诉。”

2.抗辩义务的基本内容。保险人的抗辩义务主要包括代被保险人实施抗辩行为与承担抗辩费用。保险人行使抗辩控制权并履行抗辩义务的方式通常为聘请律师为被保险人进行抗辩,或帮助被保险人与第三人协商以达成和解。[19]当保险人实施抗辩行为时,被保险人有协助义务,主要是在遭受索赔时依约定通知保险人,提供必要文件,出庭接受询问,参与质证,且不得在未经保险人同意的情形下擅自与第三人和解,承认赔偿责任或放弃对第三人的抗辩权等。

负担抗辩与和解的费用也是保险人抗辩义务的内容。各国一般认为,抗辩费用原则上应由保险人负担,但对于可否以特约排除则意见不一。在英国法中,除非合同另有约定,否则保险人应承担全部抗辩过程中的费用,只要该费用的支出与被保险人的责任承担合理相关。[20]我国《保险法》第66条也持相同立场。《机动车交通事故责任强制保险条款》第10条就据此将“因交通事故产生的仲裁或者诉讼费用以及其他相关费用”排除在承保范围之外。而美国保险法与实务均认为,抗辩费用应由保险人承担,不得以特约变更。德国《保险合同法》第101条也持相同立场。笔者认为,美国法的立场更为可取。其一,若认可保险人对抗辩活动的控制权,却将费用分配给被保险人,有失公平。其二,保险人既然应承担抗辩义务,那么负担费用应属于履行义务的必然结果。[21]况且,抗辩费用时常超出被保险人的承受能力。若被保险人无力负担而不愿聘请律师,最终也可能会损害保险人的利益。反之,保险人可有效控制抗辩费用,惠及被保险人。考虑到保险人控制条款起草的现实,这一观点的论据就更为充分了。

二、责任保险人抗辩义务的履行标准

当第三人对被保险人主张责任时,被保险人希望保险人尽早介入基础诉讼,以避免诉累。保险人却持谨慎态度。毕竟,彼时关于第三人声称遭受的损害是否属实,是否在承保范围内都不确定,因而其倾向于在获取更多事实的基础上决定介入与否,以免浪费无谓的金钱与时间。对此,北美相关判例法上存在不同的履行标准。

(一)抗辩义务的履行标准

1.诉状规则(Complaint or Pleadings Rule)。该规则是指若第三人起诉被保险人的诉状内容表明,被保险人应当对致害于第三人的行为承担责任,且该责任在保险合同约定的承保范围内,保险人即应为被保险人利益进行抗辩。法院其后对基础诉讼的判决是否与诉状中第三人主张的事实一致,不影响抗辩义务的承担。[22]再者,若第三人在诉讼中变更诉状,将本不属于承保事项的赔偿请求修改为承保事项,如将被保险人故意侵权修改为过失侵权,保险人亦应承担抗辩义务。但若诉状内容明确显示第三人主张的赔偿责任不属于承保范围,则保险人不承担抗辩义务。多数美国法院支持该规则,[23]加拿大联邦最高法院也称诉状规则是抗辩义务的履行标准。[24]法院必须假定诉状内容皆为真实,以免将对抗辩义务是否发生的审视转换为对补偿义务是否存在的调查。[25]

2.事实规则(Actual Facts Rule)。该规则是指保险人是否承担抗辩义务取决于第三人遭受损害的客观事实。在接到被保险人遭受索赔的通知后,保险人应进行调查。如已知事实或调查事实确认,被保险人应承担赔偿责任,且责任在承保范围内,保险人即应承担抗辩义务。即便诉状内容显示保险人不应承担抗辩义务亦是如此。[26]反之,若客观事实显示,保险人对诉请之责不负保险责任,即便诉状内容与之相反,保险人也无需承担抗辩义务。

3.潜在可能性规则。我国学者认为,美国司法实务中还存在“潜在可能性规则”,但对之表述不尽一致。有观点将其理解为抗辩义务原则上应通过诉状内容来确定。如无法准确判断诉状中第三人诉请之责是否在承保范围内,只要其有属于保险责任的潜在可能性,保险人就应承担抗辩义务,即“若存疑,则抗辩” ( When in Doubt, Defend)。[27]也有人将其理解为抗辩义务的确定应综合考虑多种因素。如果诉状内容和保险人查明的事实显示,诉请之责有落人承保范围的可能,保险人即应承担抗辩义务。[28]

事实上,“潜在可能性”并非独立的抗辩义务履行标准。诉请之责属于承保范围的潜在可能性源于两个方面,一为诉状内容本身的不明确,一为诉状外事实与诉状的陈述不一致。在诉状规则的适用中,必然会出现诉状表达不清晰的情形。毕竟书面语言的多义性意味着歧义不可避免,况且第三人撰写诉状时也往往倾向于使用较宽泛的语言,以保证庭审阶段有必要的灵活性。法院认为此时的判断活动类似于合同解释。而英美保险法中的合同解释需要遵循不利解释规则,并满足被保险人的合理期待。前者要求在合同用语存在两种以上合理可能性时,应作出不利于保险人的解释。后者要求解释合同时,即便合同用语不存在歧义,若解释结果有违被保险人购买保险的目的,法院亦可不受合同语句的限制。[29]这两个规则适用于抗辩义务的确定。[30]结果是在诉状本身表述不清时,保险人应承担抗辩义务。这种可能性显然不能视为独立的履行标准。

所谓诉状外事实显示与诉状陈述不一致,是指当诉状表明保险人无需承担抗辩义务时,外部证据却显示诉状陈述与事实不符。对此,有些美国法院坚持不应考虑任何诉状外的事实,即保险人无需承担抗辩义务。[31]有些则主张应允许使用诉状外证据,[32]此时保险人仍应承担抗辩义务。[33]加拿大亦是如此,不列颠哥伦比亚省允许引入外部证据,[34]安大略省则持相反观点,除非是那些与查明基础诉讼真实情形无关且在诉状内载明的证据,如聘请专家证人解释保险条款的技术含义等。[35]加拿大联邦最高法院倾向于后者。[36]这种含义的潜在可能性允许保险人考虑诉状外的证据,以决定保单是否有潜在的承保第三人诉请之责的可能性。但是它只能触发而不会免除保险人的抗辩义务。[37]其本质上可归于事实规则的一部分,并非独立的抗辩义务履行标准。

(二)我国立法的应然选择

我国学者对抗辩义务的履行标准存在明显分歧。一种观点认为,抗辩义务成立与否的判断应以事实规则为基础,而将可能性规则作为补充。[38]另一种观点则认为,应当坚持诉状规则,并在此基础上辅以事实规则,即当诉状明确表明诉请之责属于承保范围时,无论诉讼事实是否属于承保范围,保险人均应承担抗辩义务。当诉状的诉请之责不属于承保范围,但诉讼事实属于或可能属于承保范围,且保险人己经知悉的,保险人亦应承担抗辩义务。[39]笔者对该两种观点均不认同。

支持以事实规则为基础的观点的理由是,诉状规则存在明显不足。首先,保险人的经济实力更为雄厚。第三人有动力修改诉状,将那些不在承保范围内的赔偿责任描述为承保事项,这将增加保险人被诉的风险。其次,该规则容易诱发保险人与被保险人之间的利益冲突。一旦保险人被迫加人这种本来与已无关的诉讼,必然会尽力证明被保险人的赔偿责任不属承保事项。被保险人则会反其道而行之。而基于事实作出的抗辩与否的决定能避免附条件抗辩,进而减少利益冲突。最后,若依诉状规则,保险人可能需要在不赔偿保险金的情形下负担抗辩义务,也可能在应赔偿保险金时不承担抗辩义务,导致二者的背离。事实规则将保险人的两种主要义务有机统一起来,设定了相同的履行标准,无疑更为科学。况且,保险人可以通过被保险人履行协助义务和自行调查获取足够信息,判断第三人诉请之责是否属于承保范围。当例外地出现事实不清时,则适用可能性规则予以补充。[40]

笔者认为,诉状规则可能导致第三人操纵抗辩义务的观点令人质疑。第一,第三人恶意操控诉状通常仅发生在与被保险人串谋之时,否则增加一个善于诉讼的对手对己并无益处。毕竟,若诉请之责不在承保范围内,第三人即便胜诉也无法要求保险人承担责任。其还可能承担侵权责任,赔偿保险人因此支出的诉讼费用。若查知第三人与被保险人通谋,保险人也可以免除保险责任。再者,对被保险人而言,是否能获得抗辩服务在诉状规则下操控于第三人,在事实规则下操控于保险人,相对而言,被保险人可能更愿意选择第三人。第二,事实规则理论上虽更为科学,但并不可行。该规则模糊了抗辩义务的履行标准。不论诉状如何记载,保险人必须自己判断是否承担抗辩义务,并为此负全部责任。在实务中,从第三人提起诉讼,被保险人通知保险人,到保险人作出是否抗辩的决定,时间极为紧迫,保险人通常无法获取足以确定客观事实的信息,也无法求助于法院对基础诉讼的判决结果。为避免拒绝承担抗辩义务而承受极为严厉的法律责任,理性的保险人只能选择抗辩,从而使得这种义务具有了某种绝对性。[41]第三,诉状规则虽然会引发利益冲突,但判例法已有应对之策(下文将会述及)。况且,事实规则也无法避免利益冲突。除非保险人完全确认第三人诉请之责是否属于承保范围,否则,保险人在诉请之责可能属于承保范围时都会选择附条件抗辩,以避免其后判决确认的事实与自己的判断相左,进而基于禁止反言规则不得不承担赔偿责任。第四,可能性规则本身即内含于事实规则中,二者并行存在逻辑不周。在事实规则下,当外部证据表明被保险人有较高概率应负赔偿责任时,即便诉状显示保险人无需承担抗辩义务,理性的保险人仍然会决定抗辩,这与可能性规则是一致的。只是事实规则还允许保险人援用对己有利的外部证据来排斥诉状的不实陈述,以免除自身的抗辩义务。

而支持以诉状规则为基础,辅之以事实规则的观点事实上是采取了允许引入诉状外证据证明诉讼事实有落入承保范围的“潜在可能性”规则与诉状规则的双重标准。[42]其主要理由是,当诉状中诉请之责不属于承保范围,而诉讼事实属于承保范围时,严格的诉状规则会导致保险人无需承担抗辩义务,对被保险人不公。但是拒绝引入对保险人有利的外部证据难道就公平吗?在我国司法实践中,基于“对被保险人有利”的缘由判决保险人败诉已隐然成为一种趋势。[43]为何这能成为损害保险人利益的正当性基础,主要依据可能在于被保险人在专业知识与经济能力上均处于弱势地位,为实现实质公平而需要如此。笔者认为,这是一个无法令人确信的理由。在宏观层面,正如有人所质疑的那样,“保险公司赚钱多少与审理保险案件属于两个不同范畴的问题。垄断价格的形成是因为缺乏竞争机制和监管……调整的手段应当是保监会进行监管、引人市场竞争机制、调整保险费率、扩大公益险种,甚至是由政府进行政策规范,而不应是由司法机关在错误的思想倾向指导下,以牺牲公平为代价来换取。这种公平的牺牲不利于建立社会诚信环境……不仅会危害保险公司,而且最终会危害投保人。”[44]事实上,保险人针对理赔设置的、让被保险人感到困扰的各种繁琐的审核手续,不乏防范日益增加的欺诈性索赔的考虑。这已成为一种恶性循环。在微观层面,保险人的优势地位集中体现在缔约和赔付阶段。对缔约时的不当行为,自应先以免责条款说明义务和不公平条款内容规制等方法应对。对赔付时违反诚实理赔义务的行为,也须首先以期待利益损失的赔付、惩罚性赔偿,以及精神损害赔偿等措施予以约束。在无法证明前述方法不足以为消费者提供充分保护时,不计代价、不加区分地牺牲保险人的正当利益并非恰当的根本之策。需要指出的是,保险人自本质而言是风险共同体成员所缴纳基金的管理者,因而在被保险人与保险人发生纠纷时,“彼此应立于整个共同团体之利益之观点…判定双方之权利义务归属,须不时以共同团体内其他成员之利益为出发点。”[45]概言之,“潜在可能性规则+诉状规则”导致了保险人抗辩义务的绝对化,造成了严重的利益失衡,实不可取。事实上,自上世纪末以来,越来越多的美国法院抛弃因Gray v. Zurich Insurance Co.案而声名大噪的“潜在可能性规则”,回归严格的诉状规则。[46]

笔者认为,我国应借鉴加拿大联邦最高法院的做法,坚持严格的诉状规则。即保险人应当仅在如下两种情形下承担抗辩义务。其一,诉状显示诉请之责属于承保范围,而不管客观事实是否如此。在诉状规则下,仅需审视诉状中表述的被保险人应承担的责任是否在承保范围内,而无需考虑其他因素。事实上,在第三人提出索赔后,保险人即应确定是否承担抗辩义务。而此时通常缺少足够资讯来判别前述事实,利用诉状无疑是最可行的方法。再者,该规则能避免发生在缺乏外部监督时,由保险人单方对合同义务履行作出评估的情形,[47]并有利于平衡保险人与被保险人之间的利益,因而该规则具有简便高效、客观性强的优势。此外,若允许依据外部证据对诉请之责是否有属于承保范围的可能性提出质疑,将引发额外纠纷,可能导致基础诉讼的延迟或对其产生严重干扰。加拿大联邦最高法院法官雅克布斯(Ia-cobucci)就曾明确指出:“我们无法赞同一种将履行抗辩义务的请求变为诉讼中的诉讼的方法。”[48]其二,诉状对诉请之责是否属于承保范围表述不清。多数美国和加拿大的法院认为,此时应要求保险人承担抗辩义务。[49]笔者赞同这种做法。对不可归责于任何一方的不可控客观风险,应分配给最有能力承受、移转和分散风险的当事人。但其正当性基础并非基于不利解释规则,而是为满足被保险人的合理期待。不利解释规则适用于语句存在歧义的情形,而非诉状规则所涉及的事实不清。再者,适用不利解释规则主要是因为保险人控制条款的起草权,因而其须承担含义不确定的风险。但保险人无义务为诉状的表述不清负责。

(三)违反抗辩义务的法律责任

保险人违反抗辩义务拒绝抗辩的,将丧失对抗辩行为的控制权,对被保险人已经进行的抗辩,不得以抗辩不当或未进行上诉为由主张免责。[50]基于“间接再诉禁止”原理,保险人还要受到第三人与被保险人之间诉讼判决的约束,对判决认定的事实,不能在其后的诉讼中再行争议。[51]保险人亦将丧失要求被保险人依责任保险合同履约的权利,主要是不得以事先约定为由,阻止被保险人未经其同意与第三人和解。此外,被保险人有权要求保险人进行赔偿。赔偿范围包括:(1)被保险人为对抗第三人诉讼所支出的一切与承保事项相关的费用,包括诉讼费用、律师费用等。(2)判决确定的被保险人应承担的赔偿金额,即便该金额超过了责任保险限额。因为抗辩义务是法定义务,予以违反会诱发侵权责任。而保险责任限额是合同约定的最高赔偿额,不能限制前者。若被保险人与第二人善意和解的,保险人应承担合理的和解金额。若第三人诉请赔偿金额既包括保险责任范围内的,也包括保险责任范围外的,保险人仅对保险责任范围内的判决、和解金额负责赔偿。(3)因不当拒绝抗辩导致被保险人增加的损害,如精神损害。[52]

三、责任保险人抗辩义务履行中利益冲突的克服

(一)抗辩义务履行中利益冲突的发生

当保险人聘请律师为被保险人进行抗辩时,三者间会形成特殊的法律关系。在单一委托人与受托人的双边关系中,律师应遵从委托人的指示提供服务,一旦违反忠实和高度注意等义务,即需承担专家责任。但是当保险人聘请律师为被保险人进行抗辩时,抗辩律师与何者存在委托代理关系,即律师应接受何者指示?由于律师的抗辩与和解活动关乎保险人与被保险人的利益,因此,二者基于各自利益的考量,时常会对诸如抗辩策略等问题作出不同选择,进而演化为争夺抗辩与和解的控制权。[53]

在足额保险下,保险人与被保险人发生利益冲突的概率不大。所谓足额保险,是指保险合同明确承保第三人对被保险人所主张的全部赔偿责任,保险人对此无异议,且保险金额显然高于第三人索赔金额。[54]此时,保险人承担全部因第三人起诉引发的风险,被保险人的责任为保险合同完全涵盖,二者利益处于重合状态,因而在实质上可被视为抗辩第三人活动中的一方当事人,“抗辩律师通常是以保险人与被保险人共同代理人的身份出现的。”[55]

利益冲突一般发生在不足额保险与保险责任存疑中。前者是指由于保险金额较低,可能不足以填补被保险人对第三人的赔偿责任,或保险合同约定有自负额(率),因而被保险人须与保险人共同承担部分损失。例如,被保险人的机动车事故责任保单的限额为10万元。被保险人驾车不慎造成第三人伤害。第三人要求法院判令被保险人赔偿15万元,但随后又向被保险人提议以10万元和解。由于潜在的损害赔偿额超过了责任限额,被保险人需承担索赔风险。此时,被保险人通常倾向于接受和解。而保险人即便拒绝和解,所遭受的额外损失仅为后续抗辩费用,因而有时会乐于“用被保险人的钱进行赌博”。[56]后者是指保险人认为第三人向被保险人主张的赔偿责任可能不属于承保范围,因而在存在不弃权协议或权利保留告知的前提下为被保险人进行抗辩。此时,保险人倾向于以一种有害于被保险人嗣后主张保险金请求权的方式进行抗辩,被保险人则会予以反对。[57]例如,被保险人称其在运动时不慎造成他人损害而遭受索赔。保险公司雇佣的律师无意中从两个在场人员口中得知,被保险人似乎是故意将球踢向原告。律师向被保险人求证,但遭被保险人否认。其后,律师再度对两个在场人员进行调查,后者称曾将此事告知原告律师,而原告律师称,原告更愿将事件视为意外事故,而非蓄意行为,因此他们不愿作为证人提供证言或出庭作证。在此,保险人更希望律师进行彻底调查,以确认被保险人故意加害第三人(这属于除外责任),而被保险人则会反对调查,并坚称自己仅仅存在过失。

(二)利益冲突的处理方式

如何处理利益冲突,北美地区大体有三种观点。第一种观点认为,应允许保险人按照保险责任限额向第三人给付全部保险金,然后退出抗辩活动。美国律师协会发布的《伦理与专家责任正式意见》就持这种观点。[58]第二种观点认为,保险人需继续抗辩,但可以对利益冲突另行提起诉讼。[59]第三种观点认为,当发生利益冲突后,保险人应即告知被保险人。被保险人可以另行聘请独立的律师为自己进行抗辩,费用由保险人承担。美国《加利福尼亚州民法典》第2860条持此观点。此外,有学者认为,美国判例法还允许保险人在继续抗辩的同时保留利益冲突的异议权。保险人可向被保险人发出权利保留的告知,或与被保险人签订不弃权协议,表明其为被保险人抗辩的行为并不代表自己认可被保险人对第三人可能的赔偿责任属于保险范围。[60]

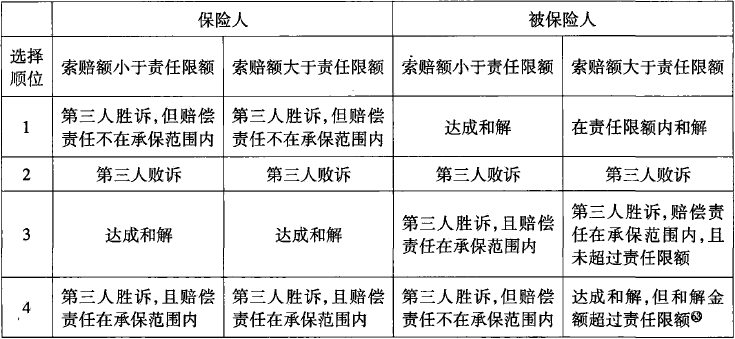

笔者认为,附条件抗辩只是在保险责任存疑时,保险人为避免直接拒绝抗辩或不附条件抗辩可能产生的不利影响而为的折衷选择。毕竟,保险人拒绝抗辩有违诉状规则,可能承担极严重的法律后果。而若无条件抗辩,事后发现第三人的索赔不在承保范围内,基于禁止反言规则,保险人需要承担本不在承保范围内的损害。[61]附条件抗辩事实上只是暂时回避了是否进行抗辩的矛盾,它不是利益冲突的解决方法,也无法解决任何抗辩策略的选择所带来的不同的利益冲突,反而在更大程度上激化了利益冲突的矛盾。如下表所示,保险人的优先选择往往是被保险人最不情愿的结果。

附条件抗辩下当事人对不同结果的选择倾向[62]

此外,上述第一种观点允许保险人以承担补偿义务为代价,免除其抗辩义务,事实上否定了抗辩义务的独立性,而将其视为补偿义务的附随义务。如前所述,责任保险可以帮助被保险人免除抗辩的诉累,而这惟有通过抗辩义务的履行方能实现。况且这种观点也与我国保险法相悖。《保险法》第66条规定:“责任保险的被保险人因给第三者造成损害的保险事故而被提起仲裁或者诉讼的,被保险人支付的仲裁或者诉讼费用以及其他必要的、合理的费用,除合同另有约定外,由保险人承担。”即这种费用是在责任限额外另行计算的。

第二种观点允许保险人请求法院作出确权判决,这可能导致被保险人同时在两场诉讼中进行抗辩,或因基础诉讼的中止而延长诉讼,遭受不利,因而与责任保险减轻被保险人诉累的目标相悖。再者,确权之诉也会对基础诉讼中有关承保范围问题的裁判造成干扰,[64]故而我国立法也不应采纳。

有学者对第三种观点提出异议,并建议在发生利益冲突时,如果被保险人反对由其之前选定的律师继续进行抗辩,则由保险人和被保险人一起挑选一名相对中立的律师。此时不改变律师的双重代理结构,不否定保险人控制抗辩的权利,但要增加被保险人对重大抗辩行为的同意权。[65]事实上这是对第三种观点的误解。在发生利益冲突时,一般是保险人与被保险人对抗辩律师作出了不同的指示,而非怀疑抗辩律师的中立性与职业操守。即便聘请了所谓中立的律师,还是会面临接受何者指示的问题,冲突依然存在。况且,允许被保险人单独聘请律师并不意味着保险人完全退出基础诉讼。保险人可以继续聘用原先的律师,要求其就事关承保范围的问题向自己汇报,并就基础诉讼抗辩问题对新聘请的律师进行监督。笔者认为,这种观点在消减利益冲突,有效推进基础诉讼,直至实现责任保险目标之间实现了相对平衡,故而值得借鉴。它也获得了绝大多数美国法院的赞同,[66]加拿大法院亦是如此。[67]

四、抗辩律师的法律地位与专家义务

(一)抗辩律师的法律地位与代理权限

对抗辩律师的法律地位,北美法学界观点不一。有的认为其仅为被保险人的代理人,有的认为其应为保险人的代理人,但多数学者认为,抗辩律师可以依据合同的约定同时成为保险人与被保险人的共同代理人,这在足额保险中是常态。[68]若在抗辩中发生利益冲突,当被保险人另行聘请律师时,新抗辩律师仅为被保险人的代理人。此时,保险人可以选择保留原抗辩律师,该律师转变为保险人个人的代理人。[69]此外,还有一种可能,即利益冲突发生后,被保险人同意原抗辩律师继续为自己抗辩。[70]对此,可在委托协议中限制律师代理权的范围以回避利益冲突。利益冲突主要源自于是否接受和解以及对保险责任的存疑。这意味着将相关事务排除出代理范围,将使律师不必再考虑如何保护共同被代理人之间难以调和的利益,转而致力于将第三人的索赔压缩至最低程度,而这是各方利益的汇集。就我国而言,虽然《律师法》第39条规定“律师不得在同一案件中为双方当事人担任代理人”,但并不禁止律师与同一案件中非处于对立状态的多个当事人同时缔结委托合同而成为其共同代理人,这在实践中也是被允许的。保险人聘请律师是为被保险人提供抗辩服务,并非第三人对被保险人所提起诉讼中的直接当事人,即便律师为保险人与被保险人的共同代理人,形式上也不应归于“同一案件中的双方当事人”范畴,因而“作为共同抗辩活动的代理人在利益冲突情境中是应当被允许的”。[71]

律师仅在授权范围内对委托人承担专家义务。抗辩第三人对被保险人的索赔自然属于抗辩律师的代理范围,但和解事务并不必然如此。作出和解决定主要是一个商业风险判断与成本收益考量问题,因而保险人时常亲力亲为。但对那些较为复杂或标的额较大的案件,保险人也会出于慎重考虑聘请律师。这一般是通过扩展原抗辩律师代理权实现的。在足额保险中,由于几乎不存在利益冲突,因而保险人与被保险人可通过另行委托的方式赋予抗辩律师对和解事务的共同代理权。在不足额保险与保险责任存疑中,保险人可通过增加委托的方式将抗辩律师的代理权扩展至为自己处理和解事务。但抗辩律师不能同时代理双方的和解事务。[72]与保险责任的确定相关的事宜亦是如此。

(二)抗辩律师的专家义务

抗辩律师在其代理权限内向委托人负高度注意义务、忠实义务、保密义务与报告义务等专家义务,这与一般律师并无不同。但若抗辩律师为保险人与被保险人共同的代理人,则情况略显特殊。首先,就注意义务而言,主要包含两方面内容。一为能力的要求,一为勤勉尽责的要求。抗辩律师在委托人的意思表示范围内开展代理活动实为满足勤勉尽责要求的基本条件。在足额保险中,鉴于保险人承担全部风险,且拥有相关专业技能和经验,有集合和移转风险的成本优势,能更有效地控制抗辩活动,因而赋予保险人对抗辩的控制权具有合理性。即在抗辩活动中,是保险人而非被保险人向律师发出指示,就抗辩活动作出最终决定。[73]抗辩律师应当遵从保险人的指示。然而,这并不意味着律师可以从事明显有害于被保险人利益的行为。因为这将有违委托代理合同中受托人不得损害委托人利益的基本法理。如果保险人坚持作出此种指示,抗辩律师只能退出共同代理。在不足额保险与保险责任存疑中,保险人与被保险人共担风险,因而抗辩律师不能在未经一方委托人事先同意的情形下从事有悖于该委托人指示的行为(不仅仅只是足额保险中所禁止的从事明显有害于一方利益的行为),否则就意味着将一方委托人的利益置于另一方的利益之下,有违公平对待原则。抗辩律师的工作不包括仲裁共同委托人之间的利益冲突,当二者就抗辩活动发生分歧时,抗辩律师需告诉二者自行解决,如果妥协不能达成,律师必须退出抗辩活动。[74]其次,抗辩律师应忠实于全体被代理人的共同利益,这在被代理人之间可能发生利益冲突时尤为重要。[75]再次,律师还应向被代理人报告,提供一切被代理人就代理事项作出决定所必需的信息。[76]在足额保险中,报告义务的履行主要针对保险人,因为抗辩与和解是由保险人控制的。对被保险人,抗辩律师通常仅承担被动告知义务。而在不足额保险与责任存疑中,抗辩律师必须主动向保险人与被保险人提供与超出保险责任限额或范围相关的全部风险信息。最后,抗辩律师还应向委托人承担保密义务。但共同被代理人中的任何一方都没有权利要求抗辩律师不向其他被代理人提供信息。

五、抗辩费用的分摊与他保条款冲突

(一)保险人与被保险人之间的费用分摊

在基础诉讼中,若被保险人须承担的责任部分是因保单未承保的事项或行为、非被保险人的行为或被保险人的非身份行为造成的,保险人有权拒绝支付此部分的抗辩费用与赔偿金额,而仅承担承保范围内的抗辩费用与赔偿金额。例如,一些责任保险不承保惩罚性赔偿或精神损害赔偿,[77]就此提出的索赔,保险人无抗辩义务,无须承担全部抗辩费用中涉及惩罚性赔偿或精神损害赔偿部分的费用。

由于保险人控制基础诉讼,时常不希望被保险人自行聘请律师以单纯抗辩非承保范围的索赔,因而保险人希望事先达成费用分摊协议,美国、加拿大法院都认可此种协议的效力。[78]我国保险产品也不乏类似规定。[79]否则,保险人事后有权向被保险人追偿。对此,美国法院通常是依照基础诉讼中被告所面临的相对风险对赔偿金额与费用进行分摊,但对何为相对风险理解不一。有法院认为,相对风险是对各当事人相对过错的大致估计,[80]也有法院认为,相对风险是分析当事人面临的潜在责任风险,并列举了诸如遭受不利判决的概率大小、应对不利判决的能力、当事人的动机与目的等11项评估要素。[81]英国法对被保险人则相对宽容。英国判例认为,对既与承保事项相关也与非承保事项相关的抗辩费用,保险人仍需承担。[82]对那些独立用于抗辩非承保范围内索赔的费用,保险人才能请求分摊。[83]加拿大法也持相同立场,当一个律师就承保事项与非承保事项进行抗辩时,保险人通常须支付所有抗辩费用,除非保险人证明该费用的支出是独立可辨地服务于非承保事项的抗辩。[84]笔者认为,由主张分摊的保险人承担举证责任,划分费用适用对象的做法较之过错或责任比较更加合理,因为抗辩费用的支出与过错程度或责任大小并无必然联系。如果无法举证,则保险人应承担全部费用。

(二)他保条款冲突的解决

当投保人就不同保险标的、不同保险利益与两个以上保险人分别订立保险合同时,该数个合同承保范围可能发生交叉,学者称之为保险竞合。[85]这意味着一个第三人的索赔可能涉及多张保单,需要在不同保险人之间进行责任分担。而保险责任既包含赔付金额,也包括抗辩费用。

北美地区保险合同中大都有约定面临保险竟合时各保险人承担责任的顺序与方式的“他保条款(Other Insurance Clauses)”。该类条款分为溢额条款(Excess Clause)、免责条款(Escape Clause)与比例条款(Pro rata Clause)三个基本类型。溢额条款约定,在存在其他有效保险时,本保险人仅对超出其他保单给付范围部分的损失承担保险责任;免责条款约定,若损失除本保险人承保外,尚有其他保险人,那么本保险人不承担责任;比例条款则通常约定,本保险人以保险金额占总保险金额的比例负担责任。[86]这在我国保险实务中也可发现。例如,平安保险公司《公众责任保险条款》第33条规定:“发生保险事故时,如果被保险人的损失在有相同保障的其他保险项下也能够获得赔偿,则本保险人按照本保险合同的赔偿限额与其他保险合同及本保险合同的赔偿限额总和的比例承担赔偿责任。”而华泰保险公司《场所污染责任保险条款(PF-20275)》第九(七)条则规定:“本保单提供的保险应适用于超出该其他保险责任限额总额以上的部分且不与该其他保险分摊损失。”

当竟合保单中他保条款的约定相互协调时,法院一般会遵循当事人的意愿。[87]而当各个条款发生冲突时,美国多数州采取合同解释方法。即提取每张竞合保单中的他保条款予以解释分类,并据此设计匹配规则。[88]当发生冲突的条款属于同一类型时,通常按照各自保险金额的比例分担责任;当冲突条款类型不同时,一般而言,溢额责任与免责条款冲突的,后者应承担主要责任,前者则承担溢额责任;溢额责任与比例条款冲突的,后者应负主要责任,前者承担溢额责任;比例责任与免责条款冲突的,前者承担主要责任,后者承担溢额责任。[89]与美国法不同,英国法此时不管保单作何规定,都要求各保险人按照保险金额比例分担责任。[90]这与美国俄勒冈州最高法院在Lamb-Weston案[91]中确立的规则是一致的。这一规则因为简单明确而得到了我国学者的赞同,[92]笔者也持相同观点。毕竟,保险实践已演化出大量非标准他保条款,如超额免责条款、附条件超额条款,以及各种混合条款。随着类型的不断增加,坚持以条款匹配为基础的规则并不可行。况且,发生保险竞合的保险人之间不存在合同,对保险人与被保险人之间合同中的他保约定进行解释,以其约束其他保险人未免牵强。

【注释】

*作者单位:西北政法大学民商法学院。本文为司法部2013年国家法治与法学理论项目“保险合同法结构性变革与制度创新”(项目编号:13SFB3028)的阶段性成果。

[1]参见樊启荣:《中国保险立法之反思与前瞻—为纪念中国保险法制百年而作》,《法商研究》2011年第6期。

[2]参见邹海林:《责任保险论》,法律出版社1999年版,第262页以下;武亦文:《论责任保险人的抗辩义务》,《法商研究》2013年第4期;孙宏涛:《董事责任保险人抗辩义务论纲》,《政治与法律》2009年第7期。

[3]刘宗荣:《新保险法:保险契约法的理论与实务》,中国人民大学出版社2009年版,第338页。

[4]以董事责任保险为例,英国皇家太阳联合保险公司、新西兰费隆保险公司、美国国际集团、美国丘博集团的保险条款中均有类似规定。

[5]此外,平安保险公司的《产品质量责任保险条款》(2009N50号)第21、22条,太平洋保险公司的《公众责任保险条款》第21、22条,以及中国人民财产保险股份有限公司的《医疗责任保险条款》([2011]主2号)第18条等都作了类似规定。

[6]参见施文森:《保险法总论》,台湾三民书局1985年版,第268~270页。

[7]同前注[2],邹海林书,第33页。

[8]同前注[2],武亦文文。

[9]See Nicholas Leigh-Jones, John Birds and David Owen, MacGillivray on Insurance Law, Sweet&Maxwell, 2008 , pp. 897-898.

[10]See H. Sanderson, R. Emblem and J. L. Woodly, Commercial General Liability Insurance, Butterworths, 2000, p, 211.

[11]See Gray v. Zurich Insurance Co. ,65 Cal. 2d 263,419 P. 2d 168 (1966).

[12]田玲、徐竞、许潆方:《基于权益视角的保险人契约责任探析》,《保险研究》2012年第5期。

[13]参见叶启洲:《保险法实例研习》,台湾元照出版公司2011年版,第302~304页。

[14]同前注[2],武亦文文。

[15]See James M. Fischer, Broadening the Insurer’ s Duty to Defend: How Gray v. Zurich Insurance Co. Transformed Liability Insurance into Litigation Insurance,25 U. C. Davis. L. Rev. 146(1991).

[16]See Peter Nash Swisher, Judicial Interpretations of Insurance Contract Disputea:Toward a Realistic Middle Ground Approach,57 Ohio St.L. J. 543, 555(1996).

[17]例如前注[5]提及的太平洋保险公司的《公众责任保险条款》、平安保险公司的《产品质量责任保险条款》和《公众责任保险条款》、中国人民财产保险股份有限公司的《医疗责任保险条款》等,均是如此。

[18]同前注[2],武亦文文。

[19]例如,华奏保险公司《场所污染责任保险条款》 [PF-2027(06/06)]第3条第(二)款规定:“保险人有权选择法律顾问代表‘被保险人’为本保单承保的‘索赔’进行调查、理算及抗辩。保险人应在取得‘被保险人’同意的情况下选择法律顾问,除非有正当理由‘被保险人’不得拒绝保险人选择法律顾问。”

[20]同前注[9], Nicholas Leigh-Jones书,第903页。

[21]同前注[2],邹海林书,第283页。

[22]See Note, The Insurer’s Duty to Defend Under a Liahility Insurance Policy,114 U. Penn. L. Rev. 734(1966)

[23]See Susan Randall, Redefining the Insurer’s Duty to Defend,3 Conn. Ins. L. J. 221,227(1997).

[24]See Nichols v. American Home Assurance Company,[1990] 1 S.C. R.801.

[25]See Sansalone v. Wawanesa Mutual Insurance Co. , [2000] 1 S. C. R. 551.

[26]同前注[2],邹海林书,第303页。

[27]同前注[2],孙宏涛文。

[28]同前注[2],武亦文文。

[29]See Robert E. Keeton, Insurance Law Rights at Variance with Policy Provisions ( Part I and II),83 Hare. L. Rev. 961 ,963(1970).

[30]See Non Marine Insurers v. Scalera, [2000] 1 S. C. R. 801.

[31]See Commercial Union Ins. Co. v. Royal Ins. Co. ,658 A. 2d 1081 (Me. 1995).

[32]See Fitzpatrick v. American Honda Motor Co. ,Inc. ,575 N. E. 2d 90,92(N. Y. 1991).

[33]持第二种观点的我国学者虽认可“潜在可能性”源于诉状和诉状外事实,任何一个表明诉请之责有落入承保范围的可能,保险人即应承担抗辩义务,因而其极大地拓展了抗辩义务,但随后又称可能性是指“诉状明确表明诉请之责落入承保范围而事实上也确有可能”,这不免令人生出自相矛盾的疑惑。

[34]See Douglas Symes&Brissenden v. LSBC Captive,2000 BCCA 518.

[35]See Halifax Insurance Co. v. Innopex Ltd. (2004) ,72 0. R. (3d) 522.

[36]See Monenco Ltd. v. Commonwealth Insurance Co.,[2001]2 S. C. R. 699.

[37]同前注[23], Susan Randall文,第234页。

[38]同前注[2],武亦文文。

[39]同前注[2],邹海林书,第305 -306页。

[40]同前注[2],武亦文文。

[41]同前注[2],邹海林书,第305页。

[42]美国学者兰代尔称之为修正版诉状规则,而将拒绝考虑任何外部证据的诉状规则称为强化版诉状规则。同前注[23], Susan Randall文,第233页。

[43]参见杨小勇、李晶雪:《保险的法律困境与出路》,《法律适用》2008年第1期。

[44]同上注。

[45]江朝国:《保险法基础理论》,中国政法大学出版社2002年版,第20页。

[45]如德克萨斯州、弗吉尼亚州等莫不如是。See Nat. Union Fire Ins. Co. v. Merchants Fast Motor Lines, Inc. , 939 S. W. 2d 139 (Tex1997) ; Miller v. Augusta Mut. Ins. Co. ,335 F. Supp. 2d 727 (W. D. Va. 2007).

[47]同前注[23],Susan Randall文,第253页。

[48]See Monenco Ltd. v. Commonwealth Insurance Co.,[2001]2 S. C. R. 699.

[49]同前注[23], Susan Randall文,第234页;同上注。

[50]See Kenneth S. Abraham, Insurance Law and Regulation: Cases and Materials, Foundation Press, 1990, pp. 547-548.

[51]See Betty R.Dohoney, The Liability Insurer’ s Duty to Defend, 33 Baylor L. Rev. 470-471(1981).

[52]同前注[2],邹海林书,第345页。

[53]See James M. Fisher, Insurer-Policyholder Interests, Defense Counsel’ s Professional Duties, and the Allocation of Power to Control the Defense,14 Conn. Ins. L. J.24(2008).

[54]在极个别情形下,如果第三方的索赔可能导致被保险人遭受部分非承保责任范围内的损失时,也可能发生利益冲突。例如,被保险人经营的餐馆面临导致他人食物中毒的索赔,保险人认为,原告索赔的事实依据明显不足。但被保险人认为,诉讼将给餐馆的名誉造成极大损害。原告提出和解,请求数额超过了保险人依据本案获胜概率等要素推算出的预计判决金额,却小于被保险人推算出的本案判决金额加上因名誉损失导致的财产损害数额的总和。在此,保险人可能要求继续抗辩,被保险人则希望和解。

[55]See Nancy J. Moore, Ethical Issues in Third-Party Practice:Beyond the Insurance Defense Paradigm ,16 Rev. Litig. 585,591 ( 1997 ).

[56]See Murphyv.Allstate Ins. Co.,132 Cal. Rptr. 424, 426(1976).

[57]See Ellen S. Pryor, The Stories We Tell: Intentional Harm and the Quest for Insurance Funding,75 1ex. L. Rev. 1721(1997)

[58]See The American Bar Association(ABA),Standing Committee on Ethics and Professional Responsibility, Formal Option 403 (1996 ).

[59]See Burd v. Sussex Mutual Insurance Co., 56 N. J. 338,267 A. 2d 7( Cal. 1970).

[60]同前注[2],邹海林书,第 331~333页

[61]与美国、加拿大、澳大利亚等国不同,英国法中保险人不附条件的抗辩并不意味着对承保责任的默认。同前注[9], Nicholas Leigh -Jones书,第900页。

[62]选择顺位不具有绝对意味,保险人需要对抗辩成本与出现不利判决的概率作出权衡。

[63]被保险人还可能面临更差的结果,即第三人胜诉,赔偿责任在承保范围内,但超过责任限额,甚至是第三人胜诉,赔偿责任不在承保范围内。

[64]See Fuisz v. Selective Ins. Co. ,01 F.3d 238,247(4th Cir. 1995).

[65]同前注[2],武亦文文。

[66]See Keith A. Brown, Conflicts of Interest Between Insurer and Insured: When is Independent Counsel Necessary?, 22 J. Legal Prof. 213(1998).

[67]See Appin Realty Corporation, Limited v. Economical Mutual Insurance Company, 2008 ONCA 95.

[68]Sce Aviva Abramovsky, The Enterpnse Model of Managing Conflicts of Interest m the Tripartite Insurance Defense Relaiionship,27 Cardo-zo L. Rev. 193 (2005).

[69]同前注[53],James M. Fisher文,第70~71页。

[70]参见[美]约瀚·F·道宾:《保险法》,法律出版社2001年影印版,第279页。

[71]See Charles Silver&Lyno A. Baker, Mass Lawsuits and the Aggregate Settlement Rule,32 Wake Forest L. Rev. 733(1997).

[72]See Douglas R. Richmond,The Two-Way Street of Insurance Good Faith: Under Construction But Not Yet Open, 28 Loy. U. Chi. L. J.95,97(1996).

[73]See William T. Barker, Insurance Defense Ethics and the Liability Insurance Bargain,4 Conn. Ins. L. J. 83(1997).

[74]See Ellen S. Pryor&Charles Silver, Defense Lawyer’ s Professional Responsibilities : Part I-Excess Exposure Cases,78 Tex. L. Rev. 599(2000) ; Ellen S. Pryor & Charles Silver, Defense Lawyer’ s Professional Responsibilities: Part II-Contested Coverage Cases, 15 Geo. J. L. Ethics29(2001).

[75]同前注[68],Aviva Abrarnovsky文,第194页。

[76]参见[日]能见善久:《论专家的民事责任—其理论架构的建议》,梁慧星译,载梁慧星主编:《民商法论丛》第5卷,法律出版社1996年版,第506~510页。

[77]例如,AIG集团网络(侵权)责任保险条款(AIG PR of CYBER 02/1助定义部分、大平洋保险公司《公众责任保险条款》第7条第6项,以及平安保险公司《公众责任保险条款》第7条第3项等。

[78]See Morrow Corp v. Harleysville Mutual Insurance Co. ,101 F. Supp. 2d 422,429( E. D. Va. 2000) ; Boliden Limited v. Liberty Mutual In-surance Company,2008 ONCA 288.

[79]如太平洋保险公司《公众责任保险条款》第27条规定:“如果被保险人的赔偿责任同时涉及保险事故和非保险事故,并且无法区分法律费用是因何种事故而产生的,保险人按照本合同保险赔偿金额占应由被保险人承担的全部赔偿金额的比例赔偿法律费用。”

[80]See PepsiCo Ine. v. Continental Casualty Company,640 F. Snpp.656(S. D. N. Y. 1986).

[81]See Safeway, Inc. v. National Union Fire Ins. Co., No. C-88-3440-DLJ (N. D. Cal. , Dec. 8 ,1992 ).

[82]See John Wyeth&Brosv·Cigna Ins. Co.,[2001]Lloyd’s Rep. I. R.420.

[83]See Structural Polymer Systems v. Brown, [2000] Lloyd’ s Rep. I. R. 64.

[84]See Gordon Hilliker, Liability Insurance Law in Canada, Butterwortbs,2006,p. 108.

[85]同前注[6],施文森书,第223页。

[86]同前注[3],刘宗荣书,第219页;同前注[6],施文森书,第225页。

[87]See Thomas S. Garrett, The Insurer’s Duty to Defend, 18 J. Civ. Lit. 307,313 (2006-2007).

[88]See Susan Randall, Coordinating Liability Insurance, 1995 Wis. L. Rev. 1339,1340.

[89]同前注[3],刘宗荣书,第220~225页。

[90]See John Birds, Modem Insurance Law, Sweet & Maxwell, 1997, pp. 321-323.

[91]See Lamb-Weston, Inc. v. Oregon Automobile Insurance Co. ,219 Or. 110,341 P. 2d 110(Or.1959).

[92]参见徐民、缪晨:《美国保险法上的兰波-韦斯顿规则述评》,《河南省政法管理干部学院学报》2009年第2期。