在对疑难案件[1]的考察中,我们经常可以发现,如何理解一个特定的法律概念将影响裁判的结果,因此,关于如何判决的争议也就往往围绕着如何确定相关词语的含义而进行。比如,在朱建勇故意毁坏财物案[2]中,如何理解“财物”与“毁坏”,决定了特定的主体是否认为朱建勇的行为构成故意毁坏财物罪;而在许霆案[3]中,如何理解“盗窃”与“金融机构”,决定了应当如何对许霆的行为进行定罪量刑。因此,值得思考的问题就是,在这些案件中,相关词语的含义是可以确定的吗?或者说,围绕这些法律概念的争议是否有正确答案呢?如果有,如何去获得它?

本文试图通过考察法律概念来回答上述问题。总的观点是:第一,尽管概念界定从根本上说是缺乏客观性的,但围绕法律概念的争议是有正确答案的;第二,为了获得正确答案,我们应当去努力探寻立法意图。围绕法律概念的争议之所以是有正确答案的,是因为,确定法律概念内涵的过程并不是一种概念界定,而是语义探知(第3节内容)。为了理解这一点,我们不仅要知道词语、概念与事物之间的一般关系,以及词语指称概念的一般特征(第1节内容),而且要把握概念的含混性与概念的模糊性之间的区别,以及由含混概念所引发的不同问题及其解决方案(第2节内容)。既然确定法律概念内涵的过程并不是在进行概念界定,而是语义探知,那么,重要的也就不是语言习惯或对概念界定的其它限制,而是立法意图。从而,为了寻求正确答案,我们必须探寻立法意图。当然,为了充分说明这一点,我们还必须对立法意图与法律概念之间的关系进行考察,区分各种不同的立法意图,并在此基础上澄清一些常见的对立法意图的质疑,以明确它的存在与可知性(第4节内容)。

一、 词语指称概念的一般特征

为了考察法律概念与立法意图之间的关系,我们需要先走一个弯路:从词语、概念与事物之间的关系谈起,并在此基础上探讨词语指称概念的一般特征。

(一)词语、概念与事物

这里所说的事物是指个别事物。我们知道,在哲学史上,关于共相(universals)是否存在的问题,大体来说,人们的观点分为两类:一类认为只有个别事物(particulars)是真实存在的;而另一类则认为,不仅个体事物是存在的,它们所构成的类别也是真实存在的。这就是长期以来的唯名论与唯实论的争论。[4]但无论共相是否存在,我们能够直接经验与感受到的事物总是个别的事物。我们能够看到一本本书,但我们看不到由一本本书所构成的那个类别;我们能够听到一首首歌曲,但我们听不到由所有的歌曲所构成的那个类别。

个别事物是纷繁杂乱的,为了认识它们,我们需要根据事物之间的相似性对之进行归类。所归之类别即为概念。[5]概念既具有客观性,也具有主观性。概念的客观性体现在,作为归类之前提的一个事物与另外一个事物之间的相似性是客观的;而概念的主观性则体现在,选择什么样的相似性进行归类是主体所决定的。假设我们手头有一支木棍、一根甘蔗和一个苹果,我们既可以选择圆柱形这一相似性,将木棍与甘蔗归为一类,也可以选择多汁可食用为相似性,将苹果与甘蔗归为一类。具体选择何种,则取决于我们的实践需要。如果我们的需要是晾衣服,就会选择前者;而如果我们的需要是解渴,则会选择后者。“动物学家以一种方式对动物类别进行区分,皮毛加工业则会以另外一种方式区分。”人们要通过词语来表达他们按照相似性进行归类而形成的概念。所谓“名生于方圆,众名得其所称也’(《尹文子•大道上》)。词语指称概念,但词语与概念并非一回事。概念是由相似的个别事物所构成的类别;而词语则是用以指称特定概念的语言符号。[6]概念是内涵与外延的统一体;而词语则是音、形与义的统一体。

词语与概念不应混淆,但在日常交流与学术讨论中,我们经常会发现词语与概念混用甚至混淆的情况。比如“有些概念具有多种含义”、“要使概念的含义前后一致”、“概念的流变”等诸如此类的说法。事实上,对于任何一个单独的概念来说,其内涵都是单一与固定的,而不会是多样(当然可能是复杂的,但复杂并非多样)与流变的。当人们谈论概念的多样性与流变性时,所谈论的实际上是词语与概念之间在对应关系上的多样性与流变性。

(二)词语指称概念的一般特征之一:多样性与流变性

词语指称概念的多样性是指,词语与概念之间并非一一对应。一方面,同一个概念可以用不同的词语来指称。比如‘课本”与“教材”都可以用来指称学生在课堂上所使用的参考书;一周的最后一天,既可以称为“星期日”,也可以称为“礼拜天”。[7]这种情况在中国传统的名实论中被称为“重同”。所谓“二名一实,重同也’(《墨子•经说上》)。另一方面,同一个词语也可以用来指称不同的概念。[8]比如,“先生”这一词语,有时候指一定年龄以上的所有男性,有时候指具有学识的人(不论男女),有时候却又指人们通常用“丈夫”来指称的那一类别;“法律”这一词语既可以指由立法机关(或被授权立法的机关)所制定的规范性文件的总体,也可以仅指全国人大及其常委会所指定的一般规范性文件。

词语指称概念不仅是多样的,而且是流变的。比如“虫”在古汉语中是所有动物的总称,所谓“毛虫之精者曰麟,羽虫之精者曰凤,介虫之精者曰龟,鳞虫之精者曰龙,偶虫之精者曰圣人”(《大戴礼记•曾子天园》);而在现代汉语中,则仅是昆虫的总称。这是词语意义范围缩小的情况,也有词语意义范围扩大的情况。比女比“法”在古汉语中仅指刑律,而在现代汉语中则是所有正式规范性文件的总称。无论是意义范围的缩小,还是意义范围的扩大,词语前后指称的概念在外延上都是一种包含或被包含的关系。但在有些时候,词语前后指称的概念在外延上也可以是相互分离的。比如“闻”原本是指听到,所谓“不闻不若闻之,闻之不若见之,见之不若知之,知之不若行之’(《荀子•儒教》),但在社会实践的过程中却逐渐演变为嗅到的意思。

正因为词语指称概念具有多样性与流变性,所以,我们在确定一个具体表述中的词语究竟指称何种概念时才需要借助语境来进行。关于这个问题,下文会做重点讨论。现在,我们关心的问题是,既然词语指称概念是多样与流变的,那么,这是否意味着我们用什么词语来指称一个概念是可以选择的?这一选择又是否会受到某种限制?这一问题涉及词语指称概念的另外两个重要特征,即约定性与理据性。

(三)词语指称概念的一般特征之二:约定性与理据性

从原则上说,使用什么样的词语来指称特定的概念是约定的。这是因为,使用某个词语来指称特定概念的过程实际上是一个命名的过程,而所有的命名(包括对概念的命名与对个别事物的命名)都是没有对错之分的。如果你有一只宠物狗,你既可以称呼它为“小花”,也可以称呼它为“小刚”,没有哪个称呼可以被说成是对的或者是错的。所谓“名无固宜、约之以命”(《荀子•正名》)。

命名具有约定性,但这并不意味着命名都是没有理由的。事实上,你如何称呼你的宠物狗可能有你自己的理由,人们采用什么词语来指称某个概念也通常有他们的理由。比如,人们把来自西方的红色的柿子状的这样一类植物果实称为“西红柿”,把“破雪而出、形状如莲”的这样一类花卉称为“雪莲”。但是,这些理由只能在因果上解释特定词语与特定概念之间的经验联系,除此之外,它既不能说明这种联系是必然的,更不能说明其是正当的(因为这里没有正当性可供证明)。

命名不仅是有理由的,而且通常会受到一定限制。尽管你既可以称呼你的宠物狗为“小花”,也可以称呼它为“小刚”,但如果你称呼它为“猫咪”(或者你的宠物狗是雌性的,你称呼它为“小刚”),则多少显得有些古怪,正如“老约翰中药店”(郭德纲语)这样的名称多少显得有些古怪一样。这意味着命名受到语言与生活习惯的限制。所谓“约定俗成谓之宜,异于约则谓之不宜’(《荀子•正名》)。但“不宜”并非“不对”,即便在相关命名突破这些限制之时,我们也并不能说这些命名就是错的,而最多只是说它们是不妥当的。这意味着,这些限制并非决定性的。

命名是有理由的,以及命名受到一定限制,这都反映了命名的理据性。但从上面的讨论中也可以看出,约定性才是命名的根本特征。换句话说,无论何种理据,在原则上都是可以排除的。既然如此,这是否意味着,当人们就一个词语究竟指称何种概念产生争议时,我们便无从判断哪一种说法才是正确的?为回答这一问题,我们需要对概念的含混性详加考察。

二、 含混概念及其解决方案

概念的含混性,是指由于种种原因,一个词语究竟指称何种概念是不明确的。上文己经说过,在疑难案件中,我们经常会碰到各种含混的法律概念(比如,在朱建勇故意毁坏财物案中,“毁坏”与“财物”究竟指称何种概念是不明确的)。本文的全部目的在于说明,在对疑难案件的裁判中,这些概念可以而且应该依据立法意图加以明确。

为了证明这一点,我们己经讨论了词语、概念与事物之间的联系,以及词语指称概念的几个性质。这些讨论给我们提供了第一个理论前提,以使我们可以思考法律概念是如何型构的。但这还不够,我们还必须对法律概念的含混性有深入的认识,而这就需要第二个理论前提,即对概念含混性的一般理解。

为了较为透彻地把握概念的含混性,我们必须进行两个区分:首先,是对概念的含混性与概念的模糊性的区分;其次,是对概念的含混性所可能引发的不同问题及其应对方案的区分。

(一)概念的含混性与概念的模糊性

所谓概念的模糊性,是指一些概念的外延是不明确的。[9]比如“清晨”是指每天日出前后那段时间,但“多前”或“多启’?“秃头”是指没有头发或头发很少的人,但少到何种程度才算作“很少”?

概念的模糊性首先来源于外在对象的连续性与渐变性,这使我们在归类时总会碰到在何处截止的问题。在任何一个点上截止似乎都是不妥当的,于是,我们在思维上进行了模糊化的处理。这一处理使一个类别与另外一个类别之间在边界上不清晰。比如“清晨”与“凌晨”或“上午”、“秃”与“不秃”。

还有一种模糊性来源于对象的直观性。很多时候,特别是在人文社会科学领域,我们在归类时,所依据的并不是明确的相似性标准,而是大体一致的印象或感受。比如“残酷的行为” ,“和蔼的态度”。我们也许能够说“一种行为比另外一种行为更残酷”,或“一种态度比另外一种态度更和蔼”,但我们无法确定一种行为究竟有多残酷,或一种态度究竟有多和蔼。甚至有些时候,我们连比较都无法进行,就像我们无法比较张大千的泼彩山水图与梵高的《日出•印象》的艺术价值一样。我们知道它们都是“美的”,但说不清它们“究竟有多美”,或“谁比谁美”。

自美国控制论专家查德在1965年提出模糊集理论[10]之后,概念的模糊性逐渐引起了人们的学术兴趣,成为语义学界所讨论的重点问题之一,并形成了模糊语义学这一分支学科。既然模糊语义可以用隶属度来进行定量描述,那么,如何确定自然语言中模糊语义的隶属度就成为一个值得讨论的问题;[11]另一方面,在形式语言中,有学者针对“谷堆悖论”[12]提出了模糊谓词逻辑,主张修改经典逻辑的排中律。[13]除了探讨模糊概念的语义之外,还有一些学者试图从语用学与心理学的角度研究人们在现实生活中是如何理解与运用模糊概念与词语的。[14]此外,人们也逐渐认识到,模糊概念,严格说来,并不是一种思维缺陷,而是具有独特的认识功能与交际功能的思维策略。换句话说,它能够使人类以最小的成本取得最佳的认识与交际效果。[15]

尽管概念的模糊性在语义学界得到了广泛讨论,但它与概念的含混性之间的区别尚未引起足够的重视。这导致一些学者混淆了概念的含混与模糊。这种混淆不仅发生在语义学界,而且发生在法律理论中。发生在法律理论中的混淆又使一些学者不加区分地谈论应对概念模糊与含混的办法,甚至认为法律概念的模糊性才是造成法律不确定的主要原因。[16]

在语义学界,语言学大家伍铁平教授曾以“水果”等例来说明概念的模糊性。[17]苹果和桔子显然是水果,但“西红柿是不是水果”则是不清楚的。在伍铁平教授看来,这意味着“水果”这一概念是模糊的。就像“有1000根头发的人是不是秃子”是不清楚的,意味着“秃子”这一概念是模糊的一样。这样一种看法混淆了概念的含混性与模糊性。尽管“西红柿是不是水果”与“有1000根头发的人是不是秃头”这两种困惑在表述上是类似的,但产生困惑的原因却是不同的。

我们不知道有1000根头发的人是不是秃头,并不是因为我们不知道“秃头”这个词语指称何种概念,而是因为“秃头”这个词语所指称的概念的外延是不清楚的(尽管它的内涵是明确的)。但我们不知道西红柿是不是水果,却正是因为“水果”这一词语既可以用来指称“多汁可食用的植物果实”,也可以用来指称“人们习惯上在非用餐时间生吃的植物部分”,我们不知道它究竟指称哪一概念。[18]

在法学研究中,为了更深入地认识法律概念的含混性,我们必须把它与法律概念的模糊性区分开来。上文己经一般地谈论了模糊概念与含混概念的区别,但对于法律概念来说,还有两个问题值得进一步说明。

首先,通常说来,法律概念的模糊性根源于立法者试图增强法律的灵活性以更好地规范社会生活的努力;而法律概念的含混性则主要来源于社会实践的发展突破了人们对相应概念的传统认识。举例来说“数额较大”是一个模糊概念,立法者之所以采用这个概念,而非更为精确的概念,是为了使法律能够适用于不同经济条件下的社会生活;而“毁坏”则是一个含混概念,导致含混的原因是新的行为方式的出现。

其次,正因为在法律领域,模糊概念与含混概念产生的原因是不一致的,所以,当它们带来麻烦时,我们也应当采取不同的解决方案。简单说来,由于模糊概念的采用本身就体现了立法者试图赋予司法者灵活性的意图,从而司法者也就应当根据生活现实(包括经济发展水平、相关行为方式、主流价值观念与现有的科学知识)来对其加以明确。比如,在盗窃罪中,以“500元以上2000元以下”这一更为明确的概念来取代“数额较大”这一模糊概念。再如“淫秽物品”也是法律中的一个模糊概念,它是指那些“宣扬色情且没有艺术价值的物品”,有无艺术价值,同样需要司法者自己根据生活现实来加以判断。

如果说对于模糊概念来说,司法者应当采取“客观论”的解释立场;那么对于含混概念来说,则不能骤下结论。为了对此问题得出一个妥当的答案,我们还要继续考察概念的含混性,区分由含混概念所引发的两个不同层面的问题及其各自的回答方式。

(二)概念界定与语义探知

上文己述,概念的含混性是指,特定的词语究竟指称何种概念是不清楚的。“水果”究竟是指“多汁可食用的植物果实”,还是指“人们习惯上在非用餐时间生吃的植物部分”?“毁坏”究竟是指“所有使财物效应减少或灭失的行为”,还是仅指“使财物发生物理损坏的行为”?为了对这些问题做出妥当的回答,我们首先必须进一步明确问题本身。

事实上,这种提问方式杂糅了两类完全不同的问题,分别是:其一,特定的词语应当用来指称什么概念?我们应该用“水果”、“毁坏”这些词语来指称什么类别?其二,在特定词语所出现的语句中,它实际上被(说话者)用来指称什么概念?如果有人对你说“你应当多吃点水果”,他指称的是什么概念?或者,在一个法条中,“毁坏”被立法者用来指称什么概念?问题不同,其答案自然也不同。简单说来,对问题一的回答涉及概念界定,而对问题二的回答则涉及语义探知。

1.概念界定

当一个词语指称何种概念不清楚时,一个很自然的问题就是,它应当指称何种概念?提出这一问题的人们希望得到一个具有客观性的答案,而不仅仅是某个人或某群人的看法。但遗憾的是,对于这一问题来说,并不存在绝对正确的答案,而只存在相对妥当的答案。

为了说明这一点,让我们从一个假想的例子出发开始讨论。我们知道,长期以来,人们用“水”这一词语来指称那些常温下无色无味的可饮用液体(当然,现在我们知道,它的分子式为H2O)。现在,假定自然科学最新发现了一种物质,它同样是常温下无色无味的液体,并且也同样是可饮用的,其分子式可表示为XYZ。那么,它是否在“水”这一概念之中呢?换言之,我们应当用“水”这一词语来指称所有常温下无色无味的可饮用液体(包括H2O和XYZ),还是仅指称H2O呢?

对于这一问题,并没有一个绝对—正确的答案可言。这在根本上是因为(我们在上文提到过的)命名的约定性。也许有人会反对说,这一问题有正确答案,而且正确答案是,我们不应当将新发现的这一物质称为“水”,最多只能将之称为—比如“准水”。事实上,这一想法来源于现代以来我们将“水”等同于“H2O”的这样一种语言习惯。

让我们再假设这样一种情况。自然科学的发展让人们认识到,长期以来被人们称为“水”的那种常温下无色无味可饮用的液体,其实包含两类物质,一类是H2O,另一类是XYZ。换句话说,XYZ这一物质并非新发现的,而是与H2O一样被人们在生活实践中所长期利用着(如饮用、洗涤)。在这种情况下,遵从语言习惯的一个结果是,人们用“水”来指称包括H2O与XYZ在内的所有无色无味可饮用液体,尽管人们在需要时会对“水”进一步分类,比如,以“水1”来指称H2O,以“水2”来指称XYZ。可以看出,是将H2O称为“水”、XYZ称为“准水”,还是将H2O与XYZ均称为“水”,但又进一步将H2O称为“水1”,将XYZ称为“水2”,从根本上说,是无所谓对错的。

既然用什么词语来指称一个特定的概念是约定的,那么反过来,一个词语究竟应当指称何种概念这一问题也就不可能有一个客观的答案。但正如命名具有理据性一样,对这一问题的回答也同样不是任意的,它可能受到一些限制,只有符合这些限制的回答才是妥当的。

首先,正如上面所假设的例子所显示的那样,界定一个词语究竟指称何种概念受到语言习惯的制约。人们使用语言无非是为了认识与交际,而一个不符合语言习惯的概念界定将在很大程度上使这一目标受挫。那么,在词语指称何种概念本身就有争议时,什么样的概念界定才是符合语言习惯的呢?一个基本的检验是,它是否包含了那些人们通常都认为属于该概念的对象,并排除了那些人们通常都认为不属于该概念的对象。比如,人们通常都认为苹果、梨子、桔子等是水果,而菠菜、芹菜、白菜则不是水果。那么一个符合语言习惯的对“水果”一词的概念界定,就应该把苹果、梨子、桔子等包含在内,而将菠菜、芹菜与白菜排除在外。可以看出,无论是将“水果”界定为“多汁可食用的植物果实”,还是“人们习惯上在非用餐时间生吃的植物部分”,均符合语言习惯。但将“水果”界定为“人们习惯上在用餐时间做菜吃的植物部分”则并不符合。

其次,有一些概念界定不仅受到语言习惯的限制,还受到规范性的限制。如果不是在特殊的交流情景中(比如在裁判的过程中),一般说来,关于西红柿究竟是不是水果的争论通常说来是没有意义的,它仅仅表明了人们是在不同的意义上来使用“水果”一词的。但关于“民主”、“法治”、“法律”这些词语的争议并非如此。人们对于这些词语所指称的事物或状态有一些共同的认识,但对于如何将这些事物或状态概念化却争论不体。这涉及他们如何理解这些事物或状态的本质,或什么特征才在最大程度上彰显了它们对于人类社会与秩序安排的价值与意义。加利(W. B. Gallie)将这样一种概念称为“本质竞争的概念”,[19]而德沃金则将之称为“诊释性概念”。[20]人们一般认为,对这些概念的界定的关键是要将相关事物的核心价值以最佳的方式展现出来。[21]

概念界定受到语言习惯与规范性的限制,这些限制为我们提供了对概念界定进行反思性批判的可能性。它们能够排除一些不妥当的界定,但并不能将之排除到只剩一种妥当的界定。语言习惯的限制就不用说了,而规范性的限制要求人们以最佳方式展现事物的核心价值。但何为最佳?哪些价值又是最为核心的?对这些问题的回答不可避免地要依赖于特定主体的政治道德观念。

2.语义探知

词语总是在特定的语句中出现的,而在语句的背后,一般而言,又都存在一个说话者。从而,当特定词语指称何种概念不清楚时,我们除了问“该词语应当指称何种概念”这样一个问题之外,还可以问:“说话者在事实上用该词语来指称何种概念?”

对这一问题的回答,显然不能通过概念界定的方式来进行,而是要探知说话者试图传达的含义。对于语义探知,有如下几点值得注意。

首先,与概念界定不同,语义探知具有客观性。上文己述,尽管概念界定会受到种种限制,但从根本上说,它是不具有客观性的,这是由词语指称概念的约定性所决定的。但语义探知却是一个努力发现事实的过程。在这一过程中,如果人们最终得出的结论是符合事实的,那么它就是正确的,反之则是错误的。尽管有时很难确定一个特定的结论究竟是否符合事实,但它是否符合事实这个问题始终是有正确答案的。当然,在一些时候,语义探知的结论是否符合事实,可以直接向说话者询问。如“当你说词语x时,是否是指y?”但有时无法进行这种询问。比如,在法律解释中,对特定词语究竟指称何种概念,一般来说,我们无法去询问立法者。但这是否就意味着,像一些学者所说的那样,对此问题的回答就没有正确答案了呢?[22]当然并非如此。我们可以设想,如果这一论证是真的,那么所有历史学问题就都是没有正确答案的。事实上,像所有科学一样,正确答案总是那些得到最有力的证据支持的答案。

其次,我们应该看到,在进行语义探知时,概念界定仅能提供有限的帮助。一方面,上文己述,对概念界定的各种限制无法将其排除到只剩下一种妥当的备选项;另一方面,这一帮助也只可能发生在说话者在事实上遵从这些限制的条件下,而由于从原则上说,说话者可以用一个词语来指称其意图指称的任何对象,所以这一条件并非总能得到满足。唐奈兰曾举过这样一个例子来说明指称错误时的交流情况:甲指着一位正在同某个未婚女士说话的男人对乙说:“她的丈夫对她很亲热”,尽管那个男人并非该女士的丈夫,但这并不影响乙对这句话的理解。[23]我们还可以想象这样一个例子:甲指着河里满满的水草对乙说:“这条河里的水果真多,我们都没法下河游泳了”,尽管甲由于口误或其它原因(比如,甲是一个没有学好中文的外国人,一直把“水草”说成“水果”)在表达时并不符合语言习惯,但这同样不影响乙的理解。在这里,我们说,甲所说的“水果”,实际上指的就是水草。这意味着,特定表述中的词语指称什么,不取决于语言习惯与其它规范性限制,而取决于说话者试图用它来指称什么。

最后,从上面的讨论中可以看出,对于语义探知来说,最重要的不是语言习惯与其它规范性限制,而是语境。语境既包括语言语境(词语所在的句子,以及句子的上下文),也包括非语言语境(关于说话者的一些基本事实情况,以及其它背景知识)。只有将注意力集中在这些语境上,我们才能真正领会说话者试图用该词语来指称一个什么样的概念。

三、 作为含混法律概念解决方案的语义探知

我们己经知道,含混概念与模糊概念是不同的,而在疑难案件中,围绕法律概念的争议一般涉及的是含混概念,而非模糊概念;我们也己经知道,含混概念可能引发不同的问题,它们有各自不同的解决方案。

那么,接下来的问题就是,在围绕法律概念的争议中,我们应该关注并解决的究竟是哪一个问题?是“一个词语应当指称何种概念”,还是“在特定语句中,说话者在事实上用该词语指称何种概念”?或者说,当法律概念含混时,我们需要对它进行概念界定,还是语义探知?符合直觉的答案是后者。但让我们先来看相反观点为什么是不成立的。

(一)客观含义与公共含义?

有一些学者声称“法律自从颁布之日起,即与立法者脱离关系”,因此,法律解释要去寻求法律自身的客观真实的含义,[24]而不是立法者所赋予法律的意思。在文学解释中,也有类似的观点。如利科尔曾说,作品一旦完成“文本的意思和作者心里的意思便有了不同的命运”,我们应当根据作品独立的意旨来解释它,而不是过分关注“作者心里的意思”。

这样一种观点依赖于一个长期以来以讹传讹的说法,即所谓“文本的客观含义”。事实上,文本并不具有客观的含义。无论是词语的含义,还是包含词语的表述的含义,都不可能脱离主体而独立存在。这是由于,从根本上说,含义并不是由词语或表述所固有的,而是主体赋予特定词语或表述的。对于一个词语来说,如果人们不用它来指称概念,那么它就什么概念也不指称。正是在这个意义上,有学者指出,严格说来,并不是词语指称概念,而是人们用词语来指称概念。[25]而对于一个表述来说,情况同样如此。正如郝施所说:“只要人们并没有用某个词序去表达什么,或人们并没有从某个词序中领会出什么,该词序也就什么意义也没有。”

如果文本并没有所谓的独立含义,那么它具有哪些含义呢?应当说,文本有且只有三种含义:其一,作者(说话者)试图传达的含义;其二,特定读者(听话者)领会到的含义;其三,人们通常认为文本所具有的含义,即特定语言习惯下的公共含义(或“通常含义”)。事实上,当有些学者主张应当探求法律文本的独立含义时,他们所谈论的正是其公共含义。如“这种独立的含义是通过具有一定意义域的文字,运用一定人群在长期历史发展中形成和发展起来的语法规则加以排列组合而形成的。”

在这些学者看来,公共含义之所以比立法者所赋予法律文本的含义更为重要,主要有两个理由。一是法律应当适应社会生活的变化。如,陈兴良曾说,刑法解释如果拘泥于立法原意,则容易与现实相脱节;[26]拉伦茨也曾提到,法律要为立法者所没有考虑到的问题提供答案。[27]二是这关系到法治的达成“法律必须以那人人得认知的意旨为意旨,盖人们因法律而负义务,同时也依法律形成自己的法律关系”。

这两个理由均不能成立。一方面,对于第一个理由,我们要区分立法者的意图与立法者的具体信念,前者表现为立法者对某类事物的规范目的,而后者则表现为立法者所拥有的经验知识。如果社会生活的变化所引起的结果仅仅是出现了立法者所没有设想到的情形,那么一种妥当的认为文本含义由作者意图所决定的说法,并不会遇到所谓僵化与不适用于社会生活的问题。而如果社会生活的变化引起的结果是道德情感上的,或者说,过去立法者对某一类事物的价值取向被广泛认为是不合理的,那么所需要做的,是承认这一点,并进行法律续造(即所谓的“评价性的漏洞填补” ),而不是将某个具有合理性的说法强加给文本,并假装自己仍然是在进行认知性的法律解释。

另一方面,更为重要的是,这两个理由都假定,在疑难案件中,存在一个公共含义,或者说,存在一个相同的“人人得以认识的意旨”。然而,如果这是真的,解释也就没有必要了。法律解释的明晰性原则告诉我们,之所以要进行解释,正是因为存在着如何理解的分歧与争端。[28]

(二)法律概念的型构

上文对客观含义与公共含义的讨论说明了,为了得出一个具有客观性的答案,我们只能进行语义探知。现在,我们来谈为什么应当进行语义探知。这个问题也就是,为什么立法者的意图对于我们解决法律概念的含混是最重要的?

对这个问题的回答要从法律概念的型构谈起。上文在讨论词语、概念与事物的一般关系时,谈论了概念的客观性与主观性。其客观性在于,事物之间的相似性是客观的;其主观性则在于,选择什么样的相似性作为标准进行归类是由主体所决定的。对于法律概念来说,情况同样如止匕“非婚子女”与“婚生子女”在血缘上相似,而与“婚内养子”在家庭关系上相似;“张三在食堂饭菜中下毒杀人”在后果上与“李四用刀子杀人”相似,而在行为方式上则与“王五酒后驾车交通肇事”相似。选择何种相似性作为标准进行归类?这取决于立法者的选择。

从这个意义上说,我们可以将立法视为立法者对社会生活进行归类并提出一般化的处理方案的过程,而在这个过程中,选择什么相似性作为标准进行归类从根本上说是由立法者所决定的。既然法律概念是由立法者所型构的,那么当它发生含混时,我们要做的也就是去探究:立法者是如何型构这个法律概念的,或者说,立法者在型构该法律概念时采纳了什么样的归类标准。

当然,毋庸置疑的是,在特定社会的特定历史阶段,可能存在一些道德原则,它们使一些标准看起来比另外一些标准更为合理。比如,当下人们普遍认为,一般说来,依据社会等级或财富多少对受害人进行分类并不合理。但这并不意味着立法者失去了选择标准的自由。那种认为在所有情况下人们都可以依据某种道德原则来判断某一归类标准是否合理的想法,不过是虚幻的自然法思想的一种残余。事实上,正是因为对于道德原则无法达成共识,立法才具有真正的重要性。立法者的选择自由不仅表现在确定分类的标准上,比如,是将“冒充国家机关工作人员诈取钱财”的行为归入“侵犯财产”一类还是归入“扰乱公共秩序”一类,而且还表现在分类的界限上。以刑事责任年龄为例。年龄是渐变的,尽管有一定的合理性区间(比如显然不能以6岁为界来区分“无刑事责任能力人”与“限制刑事责任能力人”,也显然不能以30岁为界来区分“限制刑事责任能力人”与“完全刑事责任能力人”),但具体以何处为界,却是由立法者来决定的。

四、决定法律概念之内涵的立法意图

上文己述,法律概念是由立法者所型构的。当法律概念发生含混时,我们需要解决的问题是“立法者所使用的某个词语究竟指称何种概念”,而不是“我们应当用该词语来指称何种概念”。正因如此,在进行法律解释时,我们需要探究的是立法意图,而不是语言习惯或其它规范性限制。

但这一结论容易遭受到这样的批判,即立法意图是不存在的或不可认识的。从而,如果我们要充分证明这一结论,还要考察一些常见的批判是如何陷入误区的。而为了清晰地认识到这一点,先让我们更深入地考察一下立法意图与法律概念之间的关系,以将不同层面的立法意图区别开来。

(一)立法意图与法律概念

让我们以哈特常举的“禁止汽车进入公园”这一规则为例。[29]对于这个规则来说,任何能够读懂这句话的人都能认识到,它表达了这样一种立法意图,即“对于任何一个X来说,如果X是车辆,那么禁止它进入公园”。我们可以把这样一种直接体现在相应规则中的立法意图称为字面意图。当然,字面意图并不能决定“车辆”一词的确切内涵,但了解到字面意图便能够使执法者足以应对大多数的情况。换句话说,执法者只有在遇到一些比较特殊的情况,难以确定某事物是否属于车辆时,他才需要回过头来思考“车辆”究竟指什么。

这意味着,规则是否清晰不是规则的固有性质,而是规则在碰到具体案例时所表现出来的一种状态。同样,严格说来,我们不能说一个意图是否明确,而只能说它对于我们眼下的需要是否明确。字面意图在绝大多数的时候是明确的,只有如此,我们才能指望法律发挥作用。我们难以想象,存在这样一部法律,其中多数规则在多数时候是含混的,却依然能够发挥其指引或规范人类行为的作用。正是在这个意义上,马默认为,尽管在一些情况下,人们关于法律在特定情况下究竟是否适用的意图是不一致的,但这不可能成为一种普遍性的情形,否则立法将成为一种“神秘的、难以理解的事业”。[30]

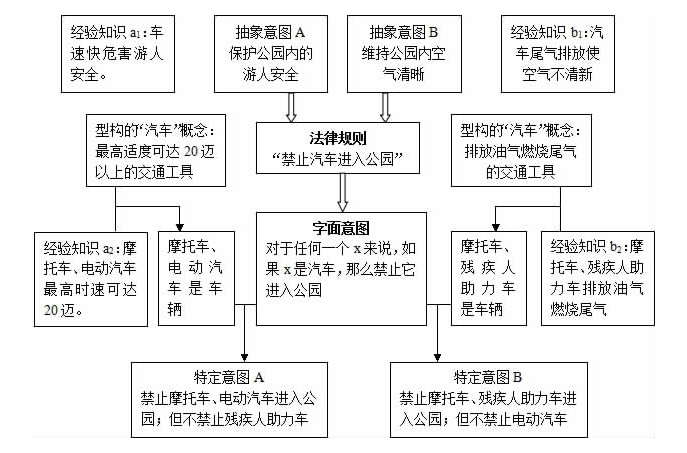

但的确存在一些情况,我们只知道字面意图是不行的,因为,有时候对某个事物是否能够被归入到一个法律概念中去是存在争议的。比如,在上面的例子中,摩托车算不算“汽车”,电动汽车呢,(油气动力但行使缓慢的)残疾人助力车呢?这些事物与执法者所设想的“汽车”的典型形象之间存在差距,但差距是否大到足以将它们剔除出“车辆”这一范畴之外呢?为回答这一问题,我们需要考察,立法者所型构的“汽车”这一概念,其相对更确切一些的内涵是什么?

由概念的主体性(第一部分所讨论),我们认识到,这个问题的答案取决于立法者为什么要型构“汽车”这一法律概念,即立法者的规范目的。我们可以将这一规范目的称为抽象意图。如果立法者的抽象意图是维持公园内的空气清晰,它所型构的“汽车”这一概念就很有可能是“排放尾气的交通工具”;而如果立法者的抽象意图是保护公园内的人身安全,那么它所型构的“汽车”概念则很有可能是“最高时速可达(比如)20迈的交通工具”。

立法者的抽象意图确定了法律概念的内涵,而法律概念的内涵又决定了立法者所拥有的特定意图。当然,这整个过程不可能离开立法者所拥有的经验知识。我们可以用下图来更为直观地展示法律规则、字面意图、抽象意图、经验知识以及特定意图之间的关系。

(二)一些常见的对立法意图的质疑

现在就让我们来考察一些常见的对立法意图的质疑,并结合上图来揭示这些质疑所存在的误区。这些质疑主要包括:第一,立法意图不存在;第二,立法意图无法被认识;第三,我们不应当探究立法意图。我们可以分别将其称为本体论质疑、认识论质疑与合法性质疑。

1.本体论质疑

在当代社会,法律规则往往是立法机关的产物,而没有一个单独的立法者。在一些学者看来,由于立法机关中的每一个人都有自己的期望与预期,于是也就难以形成共享的立法意图。如,张明楷教授认为:“即使他们对每一个法条都做了充分的讨论,可是在最后按表决器的时候,每一个人心里怎么想是不一样的。”

对于共享的立法意图,首先应当明确的一点是:存在着两种无法否认的共享意图。一种是共享的“生效意图”。对于立法来说,如果不至少存在一个“使法律生效”的共享意图,也就难以想象它会被通过。一些学者正确地指出,人们有时不过是用同一种表述来掩盖实质性的分歧,但如果不至少有一个“做出双方都能接受的表述”这一共享的意图,就难以想象这一表述是如何出现的。此外,对于一个具体的法律规则来说,不同的立法者还一定都共享着上图中所表述的字面意图。字面意图具有这样的特征:无论作者还是读者,都无法在不打破语法与逻辑规则的情况下而否定它。

当然,我们不能仅依靠“生效意图”与字面意图来确定含混法律概念的内涵。但这样两种共享意图的存在使一个文本成为具有内在统一性的整体,从而也就使文本中的相互参照成为可能。这意味着,我们在许多时候能够联系其它规则来推断所要解释的规则中的抽象意图或特定意图。

这样一种探究立法意图的进路也避开了所谓的“计算难题”:在探究一条法律规则的抽象意图或特定意图时,我们并不是去探究每一位参与立法的人在想什么,然后进行加总或结合,而是利用文本以及与文本相联系的事实资料去推断。比如,我们知道,2011年通过了刑法第八修正案,其中第22条增加了“危险驾驶机动车罪”。只要我们具有基本的理解能力,就能够推断立法者具有维护道路上公共安全的意图;而如果我们对这一增加的背景有所了解(醉酒驾车的普遍化、被广泛争论的孙伟铭案等等),那么就能够在很大程度上说这一推断是正确的。

在本体论层面上,还有一种受到广泛支持的对立法意图的质疑。它可以被简单地表述为:对于“反事实”的问题,没有什么回答是正确的。比如,如果面前并没有一张桌子,那么“面前这张桌子是不是木制的”这个问题就没有正确答案。意图问题也是一样,对于“禁止汽车进入公园”这一规则来说,如果人们在立法时根本没有想过摩托车的问题,那么“立法者是否要禁止摩托车进入公园”这一问题也就没有正确答案。

许多学者认为“反事实难题”证实了意图主义的失败。比如“针对司法中所出现的具体问题,所谓的立法者往往并没有考虑到,也就没有什么立法原意存在,司法者又怎么能够找到立法者的原意呢?”然而,这样一种论证将立法者所型构的法律概念与立法者在型构法律概念时头脑中所浮现的事物形象混淆了起来。正如拉里•亚历山大所指出的那样,如果一个立法者在谈论“禁止汽车进入公园”时,脑海中只出现了一个蓝色福特轿车的形象,这无论如何并不意味着其没有禁止红色雪佛兰轿车进入公园的意图。这意味着,“你就未预料到的情形S而言的实际意图是什么”与“你要是预料到S的话本来会有的意图是什么”是两个不同的问题,而只有后一个问题才会面临“反事实”的难题。[31]

事实上,从上图中也可以看出,特定意图是我们依据经验知识从立法者所型构的法律概念中推断出来的,而这里的经验知识却未必为立法者所掌握。这意味着,我们所推断出来的特定意图并不必然为立法者自己所意识到。在上例中,即便立法者并没有意识到摩托车的最高速度可以达到20迈以上,也并不妨碍其具有禁止摩托车进入公园的特定意图。

2.认识论质疑

在一些学者看来,即便存在立法意图,我们也不可能认识它。比如“没有获得立法原意的途径。我们不可能在代表中间做调查,然后采取少数服从多数的原则决定刑法条文的含义。”再如,“即使存在立法者,存在固定的立法原意,司法者还是可能无法找到立法原意。”但事实上,否认我们具有认识立法意图的途径并不符合我们的常识经验。上文说过,对于刑法第八修正案第22条所增添的“危险驾驶机动车罪”来说,只要我们对该条规则出台的社会背景有所了解,就能够判断它的抽象意图为“维护道路上的公共安全”。

许多谈论意图无法认识的人们,往往都是将意图与作者头脑中所能够想到的一切相混淆。事实上,意图只是指作者试图通过文本向读者传达的最直接目的,它必须是可传达的,而作者“在创作中所想到的所有东西,并不是都能通过我的用词而传达给他人”。由于意图是可传达的,所以它也是可把握的。对于意图的把握,人们并不是去分析作者的精神状态,而是通过文本以及与文本相联系的其它资料去推断。比如,恩迪科特曾举过这样一个例子,在C.S.皮尔斯的文章中有这样一句话:“没有什么符号可以说是绝对地、完全地不确定的……”,而在整理其论文集的编辑看来,尽管这句话的表述是确凿无误的,但是应该把“不确定的”改成“确定的”。[32]在这里,无须去设想皮尔斯的精神状态,只要考虑到该语句所处的上下文脉络,以及皮尔斯作为实用主义与不确定哲学的创始人这一背景,大部分人就都能够得出这样的结论:这一修正之后的语句才真正反映作者的意图。

对于立法意图来说,我们能够通过探究立法的历史背景来直接或间接地确定抽象或特定意图。当然,历史背景是一种较为宽泛的说法,它主要包括三个方面的内容:其一,法律制定时的社会背景;其二,立法材料;其三,立法沿革。

法律制定时的社会背景有助于我们确定某条法律规则的抽象意图。这点上文己经说过(刑法第八修正案第22条的例子),这里不再赘述。对于立法材料,许多学者也都曾经有过讨论。如,拉伦茨认为:“由草稿、讨论会记录及理由说明中获得之具体的规范想法,其对规范内容的理解是极有价值的协助资料”杨仁寿认为:“过程中之一切记录、文件、立法理由书等资料”,均是“法意解释时参考的资料”。在一些情况下,立法材料直接表明了立法者的特定意图。梁慧星曾举过这样一个例子,对于《民法通则》第122条所规定的产品责任,究竟是过错责任,还是无过错责任?依据主持民法通则起草的负责人于该法颁布之后所作解释,可以直接得出结论,该条为无过错责任。此外,立法材料也可能如法律制定时的社会背景一样,人们通过它发现立法者的抽象意图。正如张志铭所说,法律草案在提交立法机关审议通过时,往往附有包括立法目的、依据等在内的说明报告,这些说明报告作为“立法机关审议通过有关法律案的基础”,可以在司法解释中成为“基本背景资料”。[33]

除了立法的社会背景与立法材料,立法在历史上的沿革也可以表明或暗示立法者所具有的抽象或特定意图。这在我国刑法、民法的实际适用中都有适例。刑法中的适例,如王益民等遗弃案。[34]对于王益民等人的行为是否触犯刑法第261条所规定的遗弃罪,陈兴良经过对该条规定的历史沿革进行详细考察之后,得出了否定的结论。[35]民法中的适例,如,对于《民法通则》第123规定的从事危险作业造成损害的民事责任,如果该损害为不可抗力所造成的,是否应该免除责任?由《民法草案》第四稿(1982年)与《民法通则》(1986年)之间的对比可知,立法者具有不可抗力造成损害不能免除民事责任的特定意图。[36]

此外,我们还可能通过体系解释的方法来探究立法意图。任何一个规则都不是孤立的,而是存在于特定的制定法之中,从而“它们必须作为整个法律秩序的部分要素来理解”。我们既可能从法律规则所在的层级脉络中发现它的抽象意图(如,依据刑法第275条所处的制定法背景,即它处于刑法“侵犯财产罪”之章节下,我们可以推断出,立法者的抽象意图为保护公私财产);也可能从法律规则所处的水平脉络中依据相邻法律规则的意图,来确定该规则的特定意图(如,由于刑法第260条、262条的意图很明确是旨在保护婚姻家庭,我们可以推断出,居于期间的刑法第261条也旨在保护婚姻家庭,从而得出结论,其所禁止的遗弃仅仅包括家庭成员之间的遗弃)。

3.合法性质疑

通常说来,对立法意图的探求并不会遇到合法性问题。相反,遵循立法意图无论是在一般的法治与民主理论框架下,还是在罪刑法定的刑法原则下,都具有天然的正当性。那么,合法性质疑是如何提出的?我们知道,社会生活是变化发展的,立法意图并不变化,而法律应当适应社会发展的需求。于是,在一些学者看来,我们不应当遵循立法意图。

法律应当适应社会发展的需求。这个说法并无问题。但是,我们应当注意如下两点。首先,遵循立法意图并不一定会使法律无法适应社会发展的需求。上文己述,我们应当区分抽象意图与立法者所拥有的经验知识信念。在确定法律概念的内涵时,这两者的重要性并不相同。假设立法者曾制定一个法律以禁止生产食品的厂家向食品中添加任何有毒的防腐剂。在法律被制定出来时,人们(包括立法者)普遍认为,防腐剂a对人体无毒,而当下经验科学的最新发展却证明了它是有毒的。此时,我们仍然可以认为,禁止防腐剂a才是立法者所拥有的特定意图。这是因为,在确定法律概念的内涵时,重要的不是立法者或法律制定时的人们所持有的经验信念,而是立法者的抽象意图。正是在这个意义上,莱斯格强调,解释者应当具有的“结构性谦逊”要求他们避免修正作者关于政治或道德价值的预设,但这并不要求他们避免修正后者关于事实的预设。

这意味着,如果只是经验知识进步,遵循立法意图并不会使法律无法适应社会发展的需求。那么,如果是政治社会道德发生了变化呢?应当说,政治社会道德的变化确实会使遵循以往的立法意图显得不合时宜。但在此时,上文也己经说过,使法律适应社会发展需求的理论工具并不是法律解释,而是法律续造。我们必须把“立法者所型构的法律概念是什么”与“立法者所型构的法律概念是否合理”这两个问题区别开来。一方面,我们对法律概念之内涵究竟是什么的探究是对前一问题的回答,而不是对后一问题的回答;另一方面,更为重要的是,前一问题是后一问题的前提,我们只有知道了法律概念是什么,才能够评价它是否合理,以及应当被如何修正。

五、一点余论

上面一节讨论了对立法意图的本体论质疑、认识论质疑与合法性质疑,揭示了这些质疑是如何陷入误区的,从而维护了主观解释论。事实上,为主观解释论辩护也是本文的重要目的之一。尽管本文第一、二部分并没有直接涉及法律解释问题,但其对概念与含混概念的探讨,无非是想为如下两个论题提供理论依据:第一,在明确含混法律概念的内涵时,我们应当遵循立法意图,从根本上说,这是由(法律)概念的主体性以及含混概念的问题性质所决定的;第二,客观解释论恰恰是“不客观的”,换句话说,如果我们采取客观解释的进路,那么法律解释问题将无正确答案可言,而这从根本上说,则是由(法律)概念的约定性所决定的。正是在这个意义上说,为主观解释论辩护,是贯穿本文的另外一条线索。

注释:

[1]本文所称疑难案件,是指那些案情并不复杂,但如何判决却充满争议的案件,而非证据繁多或法律关系繁琐的案件。

[2]请参阅上海市静安区人民法院刑事判决书:(2002)静刑初字第146号。

[3]请参阅广东省广州市中级人民法院刑事判决书:(2007)穗中法刑二初字第196号;广东省广州市中级人民法院刑事判决书: (2008)穗中法刑二重字第2号。

[4]一般认为,唯名论与唯实论之间的争论发源于古希腊的柏拉图与亚里士多德。柏拉图不仅认为共相是一种真实存在,而且认为共相是优越于殊相的存在;亚里士多德则把个体事物视为“第一实体”。在中世纪的经院主义哲学中,共相是否真实存在及其与个体事物之间的关系也一度成为理论研究的中心问题。即便是在当代,仍然有一些学者对此问题感兴趣。See A. J. Ayer, ‘On Particulars and Universals',Proceedings of the Aristotelian Society,New Series 34 (1933-1934),pp. 51-62;Nelson Goodman,The Structure of Appeararrce (2d ed. ),Bobbs—Merrin,1966,pp. 162-165.本文对个别事物与类别的谈论中立于唯名论与唯实论的争论,并不试图回答共相是否真实存在的问题。

[5]当然,在现实生活中,概念通常是借助范畴化(categorization)而形成的,并非简单的对单一相似性的归纳。范畴化往往涉及一组相似性,而非单一的相似性。比如,我们来看这样一种表述“法律是由国家制定或认可的,并由国家强制力保证实施的,通过分配权利、义务来调整社会关系的社会规范”。在该表述中,法律这一概念即是借助“国家制定或认可”、“国家强制力保证实施”、“通过分配权利、义务来调整社会关系”等多个相似性形成的。但对于本文的考察来说,这个粗线条的认识已经能够满足我们的需要。同时,在必要时,下文会对这一粗线条的认识细致化。

[6]当然,也有一些词语是专名,指称的是个别对象。人名、地名均属此列(有些学者认为专名所指称的是单独概念,即外延只有一个对象的概念。这一说法妥当与否还可以进一步商榷)。从而,本文在此处的说法严格说来是不精确的,仅对于一般词语(与专名词语对称)是成立的。但由于本文讨论的内容仅涉及一般词语,所以这一不精确并不会影响到结论的成立。对专名词语所指称对象的论述,参见胡中文:《专名词语的界定》,载《语言学论辑》(二),北京语言学院出版社1996年版。

[7]“星期日”与“礼拜天”所指称的概念是同样的,但其意义并不完全一致(“礼拜天”隐含了一周的最后一天应该从事何种行为的规范性要求)。这涉及指称与意义之间的关系,对此问题,从弗雷格以来,西方哲学界一直在探讨。一个较为全面的总结,可以参见,[美]卡茨:《意义的形而上学》,苏德超等译,上海译文出版社2010年版。

[8]《尹文子》中有一则说明此种现象的笑话:郑人谓玉未理者为璞。周人谓鼠未腊者为璞。周人怀璞,未郑贾曰:“欲买璞乎?”郑贾曰:“欲之。”出其璞视之,乃鼠也,因谢不取。

[9]秃头”这一概念的外延是模糊的,也可以说“秃头”这一词语的含义是模糊的。在本文中,加引号通常用以表示一个词语,但有时也表示一个概念。在表示一个概念时,会加以说明。

[10]集合是数学中的一个基本概念,它是指所有具有某一属性的事物的全体。普通的集合具有非此即彼的性质,一个事物要么属于该集合,要么不属于该集合。比如y属于“素数”这个集合;而“6”则不属于。很明显,普通集合不能用以刻画类似于 “秃头”这样的模糊概念。一个人一根头发没有固然是秃头,有一根头发也还是秃头,再加一根头发也还是秃头,以此类推。但是这个推理不能持续下去,如果一个人有十万根头发,显然就不再是秃头。从秃到不秃是一个渐变的过程,究竟从多少根头发起算是不秃则是模糊的。查德主张,如果一个成分绝对属于一个集合用数字1表示,而一个成分绝对不属于一个集合用数字0表示的话,那么对于那些既非绝对属于也非绝对不属于集合的成分,则可在[0,1]间取值,所取之值也就是该成分对于该集合的隶属度。See L.A.Zadhe,‘Fuzzy Sets’,lnfornaation,and Control 8(1965),pp.338-353 ; L.A.Zadhe,‘Quantitative Fuzzy Semantics',information Sciences 8 (1971),pp. 159-176.

[11]对自然语言中模糊语义隶属度的确定方法的研究,参见张乔:《关于Fuzzy语义隶属度制定的两个问题,《语言研究》1986年第1期。

[12]在此前的注释中,我们提到了从秃到不秃是一个渐变的过程。常识告诉我们,如果一个人是秃头,那么即便他再多一根头发,也仍然是秃头。这被许多人称为“容忍原则”。恩迪科特在《法律中的模糊性》也采纳了这一说法,参见[英]恩迪科特:《法律中的模糊性》,程朝阳译,北京大学出版社2010年版,第45页。容忍原则可以形式化表述为,如果Xn(有n根头发的人)是秃头,那么Xn+1也是秃头。XO显然是秃头,所以X1是秃头,这个推理一直持续下去,会得出比如X100, 000也是秃头的结论,但X100, 000显然不是秃头。一方面,结论是错的;另一方面,得出结论的推理过程又似乎是没有问题的,于是就构成了一个悖论。

[13]经典形式逻辑中的排中律(AV, A)对于模糊集似乎不太适用。换句话说,在模糊集中,一个事物可以既是A又不是A。一个人可能既是秃头,又不是秃头;或者说他对于秃头集合有40的隶属度。因此,有学者主张对排中律下手,建立新的谓词逻辑。See G.Lakoff,‘Hedges: A Study in Meaning Criteria and the Logic of Fuzzy Concepts’,Journal of Philosophical Logic 2 (1973),pp. 458-508.

[14]See L.M.Moxey&A.J.Sanford,‘Quantifiers and Focus’,Journal of Semantics 5(1987),pp. 189-206;L.M.Moxey&A.J.Sanford‘Prior Expectation and the interpretation of Natural Language Quantifiers’,European Journal of Cognitive Psychology 5(1993),73-91.

[15]See Paul P. Wang&Shi— Kuo Chang,Fuzzy Sets:Theory and Appolications to Policy Analysis and Information System, Plenum Press,1980, p. 129.

[16]如[英]恩迪科特:《法律中的模糊性》,程朝阳译,北京大学出版社2010年版,第1页。

[17]参见伍铁平:《模糊语言初探》,《外国语》1979年第4期;伍铁平:《模糊语言学综论》,《西南师范大学学报》(哲学社会科学版)1997年第6期。

[18]对此,美国最高法院在尼克斯诉赫登案(Nix v. Hedden)中表明了自己的态度,其认为应当将“水果”理解为指称一个生活概念而非植物学的概念。Sse Nix v. Hedden,149 U.S.(304)1893,http://supreme.justia.com/cases/federal/us/149/304/case.html,2014年2月21日。

[19]See W.B.Galle,‘Essentially Contested Concepts’,Proceedings of the Aristotelian Society,New Series 56 (1955-1956),pp. 167-198.

[20]参见[美]德沃金:《法律帝国》,李冠宜译,时英出版社2002年版,第52-55页。

[21]对于我们在学术研究中所使用的概念来说,除了语言习惯限制与规范性的限制之外,还要受到工具性的限制。一般说来,在学术研究中,进行概念界定是为了准确描述一类事物与另外一类事物之间的区别与联系,更深入地探讨事物的内部结构、变化过程,以及确定不同的对待或处理方式。为达到这一目标,概念界定必须能够是清晰的和便于操作的。对此问题的更详细阐述,参见陈冲:《重中法律解释的明晰性原则》,《法商研究》2013年第1期,第85-86页。

[22]一些学者以此理由来反对主观解释论。参见袁林:《超越主客观解释论:刑法解释标准研究,《现代法学》2011年第1期,第163一172页。

[23]参见唐奈兰:《指称与限定摹状词》,载马蒂尼奇编:《语言哲学》,牟博译,商务印书馆1998年版,第466页。

[24]参见张明楷:《刑法解释理念,《国家检察官学院学报》Zoos年第6期,第140-149页。

[25]参见徐烈烔:《语义学》,语文出版社1995年版,第6页。

[26]参见陈兴良:《法律解释的基本理念》,《法学》1995年第5期,第7页。

[27]参见[德]卡尔•拉伦茨:《法学方法论》,陈爱娥译,商务印书馆2003年版,第198页。

[28]对此问题更详尽的探讨,参见陈冲:《重申法律解释的明晰性原则》,《法商研究》2013年第1期,第85-92页。

[29]此处对哈特的例子有一点细节上的改动:哈特用的是“车辆”(vehicle),而非“汽车”(automobile)。参见[英]哈特《法律的概念》,许家馨等译,法律出版社2006年版,第122

[30]See Andrei Marmor,lnterpretation and Legal Theory,Hart Publishing,2005,p.126页.

[31]参见[美]拉里•亚历山大:《全有抑或全无?权威者的意图和意图的权威》,载[美]安德雷•马默编:《法律与解释:法哲学论文集》,张卓明等译,法律出版社2006年版,第473-475页。

[32][英]蒂莫西.恩迪科特:《法律中的模糊性》,程朝阳译,北京大学出版社2010年版,第29页。

[33]参见张志铬:《法律解释操作分析》,中国政法大学出版社1999年版,第151页。

[34]参见国家法官学院、中国人民大学法学院编:《刑事审判案例要览》(2003年刑事审判案例卷),人民法院出版社、中国人民大学出版社2004年版,第218-224页。

[35]参见陈兴良:《非家庭成员间遗弃行为之定性研究》,《法学评论》2005年第4期,第135-143页。

[36]参见梁慧星:《民法解释学》,中国政法大学出版社1995年版,第221页。

参考文献:

[1] John Hospers. An Introduction to Philosophical Analysis [M]. London:Routledge&Kegan Paul Ltd.,1970.

[2]陈兴良:法律解释的基本理念[J].法学,1995, (5).

[3][法]保罗•利科尔.解释学与人文科学[M] .陶远华,等译.石家庄:河北人民出版社,1987.

[4][美]郝施:解释的有效性[M]王才勇,译.上海:上海三联书店,1991.

[5]舒洪水,贾宇.刑法解释论纲.[J]法律科学,2009, (5) .

[6]黄茂荣:法学方法与现代民法[M].北京:中国政法大学出版社,2001.

[7][德]齐佩利乌斯:法学方法论[M].金振豹,译.北京:法律出版社,2009.

[8]张明楷:刑法解释理念[J]国家检察官学院学报,2008, (6) .

[9]陈银珠.刑法解释的立场选择:客观解释论之提倡[J]安徽大学法律评论,2011, (1).

[10]拉伦茨:法学方法论[M] .陈爱娥,译.北京:商务印书馆,2003.

[11]杨仁寿:法学方法论[M] .北京:中国政法大学出版社,1999.

[12]梁慧星:民法解释学[M] .北京:中国政法大学出版社,1995.

[13]魏德士:法理学[M] .丁晓春,等译.北京:法律出版社,2005.

[14] L. Lessig. Fidelity in Translation [J]. Texas Law Review,1993,(73) .